- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人材管理

- 人材育成

[図解]スキル管理をエクセルで実践|スキルマップの作成ステップとテンプレートを紹介

![[図解]スキル管理をエクセルで実践 スキルマップの作成ステップとテンプレートを紹介](https://smartcompany.jp/wp-content/uploads/2022/07/thumb_column_220706_skill-management-excel.jpg)

関連資料を無料でご利用いただけます

社員のスキル管理に役立つツールとして、多くの企業が「スキルマップ」を活用しています。上手に活用すると、適正な人材配置や効果的な人材育成につながり、生産性の向上や従業員のモチベーションアップも期待できます。そこで、スキルマップをエクセルで作成しようとする方は多いでしょう。

当記事は、スキル管理をエクセルで行うためのスキルマップ作成手順、ダウンロードして使えるテンプレートなどをご紹介します。

目次(タップして開閉)

スキル管理とは

スキル管理とは、企業や組織において社員一人ひとりが持つ資格や能力などを可視化して一元管理し、人材配置や人材育成に役立てることです。

スキル管理によって、従業員の資格や能力、これまでの経験を把握できます。同時に、部署やチーム内でメンバーのスキルや経験のバランスもわかりやすくなります。

可視化されたスキル情報をもとに、適材適所の人材配置や新規業務のアサイン、新しく採用すべき人材の明確化など、マネジメント施策において役立ちます。また、企業や組織が求めるスキルに達していない社員に対し研修を実施するなど、人材育成にも役立ちます。

社員のスキル管理の一手段として有名なのが「スキルマップ」です。

| 関連記事 スキル管理の目的とは |

スキルマップとは

スキルマップとは、業務を行う際に必要なスキルを項目化し、「どの社員がどのスキルを持ち合わせているのか」を一覧化した表のことです。

スキルマップは、ほかにいろいろな呼び方があります。たとえば、力量管理表、スキル管理表、スキルマトリックス、力量表、力量管理表、技能マップ、スキル評価シートなどです。

スキルマップを作成すると、社員の業務遂行能力をひと目で把握しやすくなります。

| 関連記事 (図あり)スキルマップの作り方 |

ISO9001の取得にはスキルマップが必要?

「ISO9001」とは国際標準化機構が定める、最も有名な品質マネジメントシステムです。品質マネジメントシステムとは、組織が製品やサービスの品質を管理し、顧客満足度などを改善していく仕組みを指します。

ISO9001を取得していると、継続的な品質の向上が期待できることを、対外的に示すことができます。そして認証には、従業員の「力量」を明確にすることが求められています。力量とは、業務遂行に必要な資格や経験、技能などのスキルを指します。

ISO9001の取得に力量の明確化が必要である理由は、従事者の力量を把握して必要な教育をするよう要求しているからです。つまり、業務に必要なスキルに対し、スキルが満たない従業員には教育を行うといった、教育プロセスのPDCAサイクルを回すことが求められているのです。

したがって、組織がISO9001を取得する際はスキルマップの作成が不可欠であるといえるでしょう。スキルマップをもとに人材マネジメントを行うのは、企業の持続的な成長にもつながるため、大いに活用するのがおすすめです。

| 関連記事 社員のスキルを可視化するには? |

スキルマップはエクセルでつくれる?

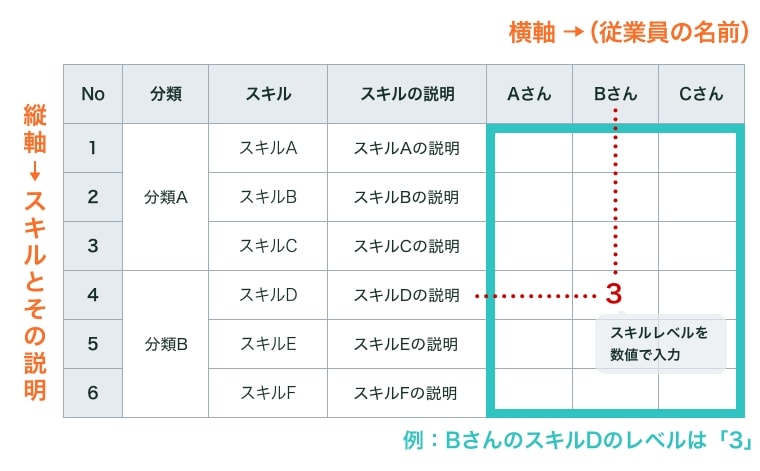

スキルマップは、ポイントを押さえれば、エクセルのような表計算ソフトを使っても作成できます。業種や企業ごとの運用に合わせて、縦軸に業務内容やスキル、横軸に従業員の名前を記載して作成します。以下で基本のサンプルをご紹介します。

| 関連記事 スキル管理ツールには何がある? |

スキル管理をエクセルで実践[基本の雛形を紹介]

スキルマップをエクセルで作成する際の雛形は、以下の通りです。

縦軸に業務遂行にあたって必要なスキルとその説明、横軸に社員の名前を入力します。そして、達成基準に沿って社員のスキルを評価し、セルの中に数値を入力します。後述しますが、一般的にスキルは4段階で評価することが多いです。

職種や部署によって求められるスキルは異なりますので、全社員共通で同じものを使用する必要はありません。部署や職種ごとに必要なスキルを洗い出して作成していきましょう。

スキル管理をエクセルで実践[スキルマップの作成ステップ]

続いて、実際にエクセルでスキルマップを作成してみましょう。スキル項目や評価方法をどのように設定すればよいのかについて、作成ステップを解説します。

| 1.スキルマップ作成の目的を明確にする 2.スキル項目を体系的に洗い出す 3.スキルの達成基準を設定する |

1. スキルマップ作成の目的を明確にする

スキルマップの作成に入る前に「スキルマップをつくる目的」を明確にしておくことは大切です。業務効率化、人事評価への活用、スキルアップを見越した人材育成など、目的に応じてスキル項目の決め方も異なりますので作成前に精査しましょう。

2. スキル項目を体系的に洗い出す

続いて、スキルマップの縦軸に記載する「スキル項目」を体系的に洗い出しましょう。スキル項目の決め方について詳しく解説します。

スキルの分類方法

スキル項目を定めるために、まずは「業務内容」と「その業務に必要なスキル」を全て洗い出してみましょう。業種によって異なりますが、一般的に業務フローに沿って、各業務に必要なスキルを挙げていくと考えやすいです。

また、業務を進めるために必須となるスキルのほかに、今後チーム全体として伸ばしていきたいスキルも整理してみましょう。

スキルの階層数を決める

次に、分類したスキルの階層数を決めます。業務内容を大項目として分類し、その業務に必要なスキルを小項目へと細かく分類するイメージです。

スキルの階層数に決まりはありませんが、多すぎると複雑になってしまうため、一般的に2〜3階層程度で作成されることが多いです。

スキル項目を適度に細分化する

1つの業務に対して必要なスキルを洗い出す際に「どの程度まで細かく記載すべきか」と迷うことがあるかもしれません。スキル項目が細かすぎても整理しづらいですが、抽象的すぎてもスキルマップを有効活用できないことがあります。

スキルマップを作成する目的に応じて適度に細分化するようにしましょう。

スキル名を決める

次にスキル名を簡潔にあらわしましょう。長い文章で記載すると、スキルマップが見にくく、集計の際に管理に手間がかかります。また、評価者による評価のばらつきを避けるために、スキルの補足説明文を入力するのもおすすめです。

3. スキルの達成基準を設定する

スキルマップのスキル項目が決まったら、評価する際の「スキルの達成基準」を設定します。「できる」「できない」の2段階のみで評価する場合もありますが、一般的には3〜6段階程度でレベル分けすることが多いです。どの程度の習熟度なのかを明確にするためです。

レベル分けを細かく設定しすぎても評価しづらくなってしまうため、4段階程度で評価している企業が多いようです。4段階でレベル分けする場合、例として以下のように基準を設定します。

| レベル1 | 1人ではできないが、理解はできている |

|---|---|

| レベル2 | マニュアルを見ながら実施できる |

| レベル3 | 1人で実施できる |

| レベル4 | 内容を熟知し指導できる |

スキルマップ導入の目的や自社が求めるスキルレベルに合わせて、何段階でレベル分けするのが適切か検討してみましょう。

4. 従業員のスキルレベルを評価する

最後に、作成した項目に沿って従業員のスキルレベルを評価します。スキル評価の方法は、「上司が評価する」「本人が評価し上司が確認する」という2通りの方法があります。

基本的には、上司など現場の管理職・マネジメント層が部下の評価を行うケースが多いです。一方、本人が自己評価を行ったあとに、上司が確認や修正を行うケースもあります。本人が自己評価を行うと、自分のスキルレベルを改めて確認する機会にもなり、有効です。ただし、本人にスキル評価をさせる際は、客観的な評価も取り入れられるよう、上司のチェックを欠かさず行うようにしましょう。

従業員のスキル評価を入力すれば、スキルマップの完成です。完成したスキルマップを使って、人材配置や人材育成などのマネジメント施策に活用してみましょう。ただし、運用中に改善点が見つかることもあるため、マニュアルを作成したり随時見直します。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード スキル管理のメリットと手法 |

エクセル以外に、スキル管理をする方法はある?

ここまで、社員のスキル管理のためにエクセルでのスキルマップ作成方法をご紹介しました。スキル項目の洗い出しから評価基準の策定まで、すべての作業を行うのには全社的な協力が必要であり、手間と時間がかかります。

スキルマップはエクセルで一からつくる以外にも、作成することができます。それは、Web上で公開されているテンプレートやシステムを活用してカスタマイズする方法です。「スキルマップをつくる時間がない」「簡単にスキルマップを作成したい」という方は、ぜひご活用ください。

厚生労働省『職業能力評価シート』を使う

厚生労働省のホームページでは、多様な業種に対応したチェック形式の『職業能力評価シート』が公表されています。各業種ごとに職業能力評価シートの『導入・活用マニュアル』も公開されているため、特にスキルマップを初めて作成する場合は役に立ちます。

職業能力評価シートは、以下よりダウンロードできます。

参照:『キャリアマップ、職業能力評価シート及び導入・活用マニュアルのダウンロード』厚生労働省

『職業能力評価シート』の対応職種・業種について

厚生労働省が公開する『職業能力評価シート』に対応している職種は以下の通りです。

| ・経営戦略 ・人事/人材開発/労務管理 ・企業法務/総務/広報 ・経理/資金財務/経営管理分析 ・情報システム ・営業/マーケティング/広告 ・生産管理 ・ロジスティクス ・国際事業 |

また、厚生労働省が公開する『職業能力評価シート』に対応している業種は以下の通りです。

| ・エステティック業 ・警備業 ・葬祭業 ・ディスプレイ業 ・外食産業 ・フィットネス産業 ・卸売業 ・在宅介護業 ・スーパーマーケット業 ・電気通信工事業 ・ホテル業 |

『ITスキル標準』のスキルディクショナリを使う

エンジニアやITコンサルタントなど、IT関連の職種のスキルマップを作成する場合は、経済産業省が策定したスキル体系に沿っている『ITスキル標準V3 2011』が活用できます。

ITスキル標準は高度IT人材育成を目的としてつくられたもので、IT領域の業務に必要な能力・スキルが体系化されています。

ITスキル標準のスキルディクショナリは、以下のページよりダウンロードできます。Word形式、Excel形式、PDF形式の3種類があります。

参照:『ITスキル標準V3 2011 ダウンロード』IPA 独立行政法人情報処理推進機構

『ITスキル標準』の対応職種について

『ITスキル標準では、IT領域の職種を以下の11種類に分類しています。

| ・マーケティング ・セールス ・コンサルタント ・ITアーキテクト ・プロジェクトマネジメント ・ITスペシャリスト ・アプリケーションスペシャリスト ・ソフトウェアデベロップメント ・カスタマーサービス ・ITサービスマネジメント ・エデュケーション |

これらの11職種に対してさらに細かく専門分野が分かれ、キャリアパスを明確にするために7段階のレベルが設定されています。IT関連の職種のスキルマップを作成する際には、活用してみてはいかがでしょうか。

スキル管理システムを使う

以上のように、エクセルなど表計算ソフトでつくられた各種サンプルをダウンロードすれば、スキルマップは作成できます。しかし、作成や運用、カスタマイズに手間と時間がかかり、デメリットもあります。人為的入力ミスの発生や細かな権限設定に不対応などが一例です。

スキル管理システムは、エクセルでスキルマップを作成しなくても、スキル管理が簡単に実施できるものです。導入にはコストなど課題はありますが、スキル管理シートの作成から情報管理・連携までを一元化管理でき、データの更新や確認に手間がかかりません。

スキル管理システムを活用すれば、スキル項目の洗い出しや評価などにかかる手間と負担を軽減できる可能性があります。

| 関連記事 スキル管理システムについて詳しく |

スキル管理システムの導入メリット

スキル管理システムにの導入メリットは、以下の通りです。

| ・従業員スキル情報の一元管理 ・スキル情報の社内共有 ・従業員の保有スキルをひと目で把握・比較 ・部署や職種別にスキルマップをつくり変える必要がない ・求めるスキルに満たない従業員の教育や研修に活用 ・採用すべき人材の特定、採用ミスマッチの軽減 ・社員の適性に応じた適切な人材配置 |

| >>>無料お役立ち資料をダウンロード スキル管理システム『スマカン』 |

スキル管理は簡単システム化

当記事はスキル管理をエクセルで実践する方法と、すでに公開されているサンプルのダウンロードについてご紹介しました。スキル管理を効率的に行いたい場合には、管理と運用に手間のかからないスキル管理システムが便利でしょう。

『スマカン』は、従業員のスキルや経歴、志向、適性などをクラウド上で一元管理して、スキル管理をサポートするタレントマネジメントシステムです。

プロジェクト要件に適した人材のリスト化や、異動前の人員配置シミュレーションなど、人材配置や人材育成にもお役立ていただけます。効率的にスキル管理を行いたいなら、エクセルではなく、スキル管理システムの導入も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

自社の人事課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせない…といった無駄はありません。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!