- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事評価

- 公務員・自治体

公務員の人事評価とは? 背景や目的と運用ポイント、意味がないと言われる理由まで解説

関連資料を無料でご利用いただけます

これまで公務員には、職員の業績を待遇・処遇に反映させるような人事評価制度は必要とされてきませんでした。民間企業の社員と異なり、利益を追求することはあまり求められないからです。

しかし近年は法改正により、公務員にも人事評価制度が導入されています。当記事では、公務員の人事評価について、最近の動向も踏まえながら解説します。

公務員の人事評価をシステムで効率化!

時間と手間のかかる人事業務の効率化を実現し、組織のパフォーマンス向上に寄与

・30年の実績を持つ人事システム

・公共機関も認めた強固なセキュリティ対策

・導入から活用支援まで丁寧なフォロー

>>>公的機関向けの人事システム『スマカン Public』の特徴を見る

目次(タップして開閉)

公務員の人事評価とは

公務員の人事評価について、内閣人事局は「職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力および挙げた業績を把握したうえで行われる勤務成績の評価」と定義しています。そのうえで、公務員における人事評価の役割を以下のように定めています。

| 公務員の人事評価の役割 |

|---|

| ・任用、給与、分限などの人事管理の基礎となる ・人材育成の意義を有する ・組織内の意識の共有化や業務改善などに寄与する ・活力ある公務組織の実現や効率的な行政運営に資する |

公務員の人事評価|導入の根拠となる法律

公務員の人事評価は近年、さまざまな法改正が行われ、導入されることとなりました。これは、公務員のあり方や育て方を変革する流れの一環と考えられています。

公務員の人事評価が取り入れられるきっかけとなった、近年の法改正について紹介します。

国家公務員における人事評価の導入

国家公務員における人事評価が導入されたきっかけは、2008年6月に公布、施行された国家公務員制度改革基本法が始まりでしょう。この法律の中で「能力および実績に基づく適正な人事評価を行うこと」と規定されています。

さらに2009年4月、国家公務員法等の一部を改正する法律が施行され、人事評価制度の定義と位置づけが明示されました。具体的には「人事管理は、職員の採用試験の種類や年次にとらわれず、人事評価に基づいて適切に行う」とされています。

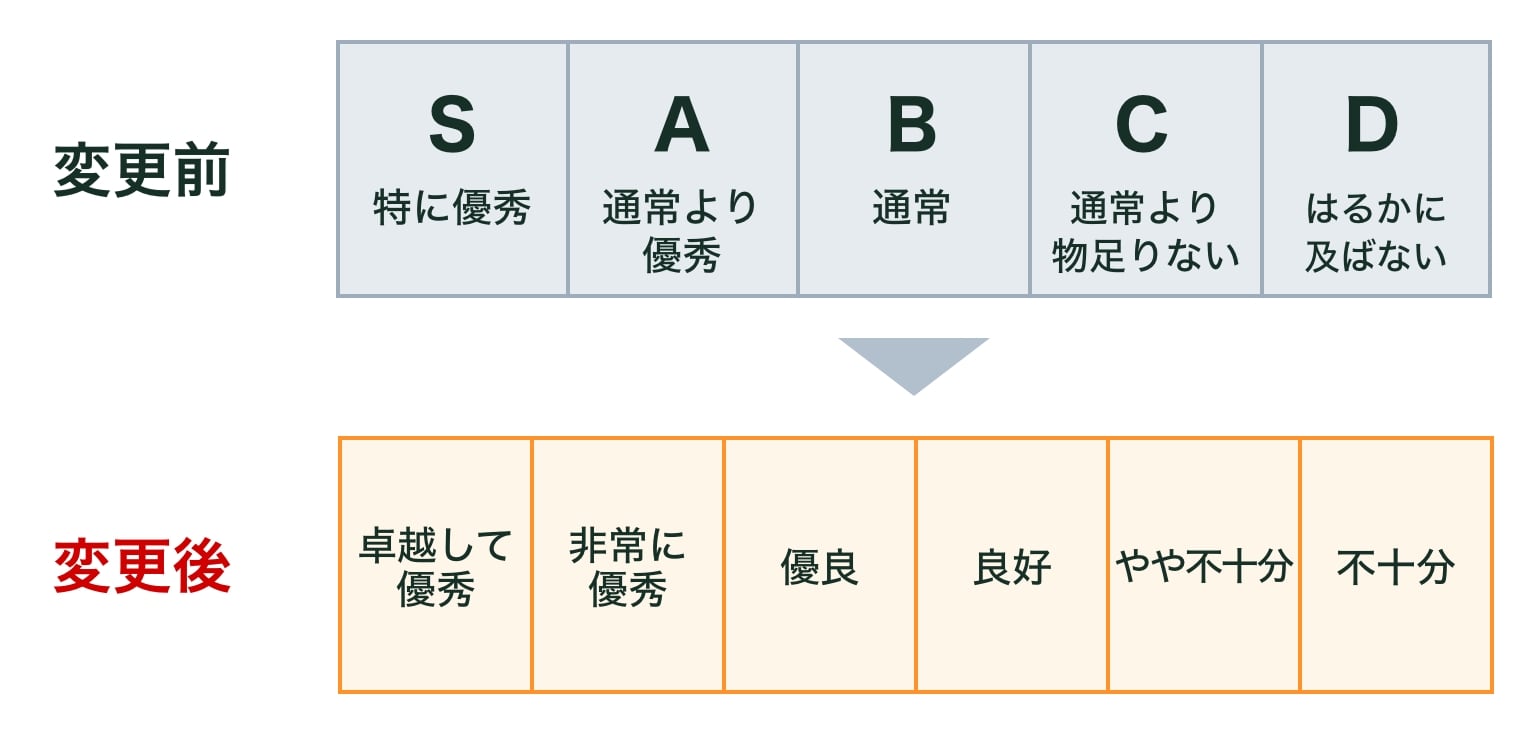

そして国家公務員の人事評価制度は2021年10月以降、SABCDの5段階評価から、Bを「優良・良好」に分けた6段階評価に変更されました。評価がAとBに偏っていたので、その是正が求められたためです。

地方公務員における人事評価の導入

地方公務員においても、人事評価の導入を義務づけた改正地方公務員法が、2016年4月に施行されました。

参考:内閣官房ホームページ 内閣人事局|国家公務員制度|人事局

公務員の人事評価制度の目的・背景

公務員にも民間のような人事評価制度が導入されることとなった背景には、どのようなものがあるのでしょうか。背景と目的をご紹介します。

公務員に人事評価制度が導入された背景

公務員は、国民の期待に応えて良質で効率的な行政サービスを提供し続けることが、以前にも増して求められるようになりました。近年、国民の行政に対するニーズが複雑高度化・多様化して、変化のスピードが速くなっているのも大きな理由です。

地方公務員も、地方分権の進展、住民ニーズの高度化・多様化、職員数の減少などに対応しなければならないことが山積みです。

また、地方自治体においては、人事評価に基づかない昇給などが違法であるとして、住民訴訟を提起された事例もあります。

公務員に人事評価制度が導入された目的

国家公務員の人事評価の目的は、内閣人事局・人事院が公開している『人事評価マニュアル』において、次の2点が記載されています。

・人事管理を行う基礎である

・人材育成・組織パフォーマンスの向上

人事管理を行う基礎

公務員に人事評価制度が導入される目的の1つめは、人事評価が「任用、給与、分限等あらゆる側面で活用する能力・実績主義の人事管理を行う基礎」とされている点です。

人事評価は、各職員の能力や実績などを的確に把握し、適材適所の人材配置やメリハリのある給与処遇を目指して実施されることになりました。

人材育成・組織パフォーマンスの向上

公務員に人事評価が行われる目的の2つめは「人材育成・組織パフォーマンスの向上」です。

人事評価によって各職員の強みや弱みを把握することで、能力開発を促すきっかけになります。また、評価の過程におけるコミュニケーションを通じて、組織内の意識の共有化や組織パフォーマンスの向上も期待されています。

参考:『人事評価』内閣官房

参考:『人事評価』人事院

>>>公務員の人事評価なら『スマカン Public-人事評価』

公務員に人事評価制度を取り入れるメリット

公務員に人事評価制度を取り入れるとどのような効果・メリットが期待できるでしょうか。主なメリットは以下の通りです。

| 公務員に人事評価制度を導入するメリット・効果 |

|---|

| ・職員のモチベーションが向上する ・目標と経験・スキルを連動させる ・適材適所の人事配置の根拠となる ・評価者と被評価者のコミュニケーションが活性化する ・組織と職員間でビジョンや目標を共有できる ・若手職員の声を聞くチャンスが得られる ・職員のエンゲージメントを可視化できる |

公務員の人事評価の課題|「意味がない」と言われる理由

公務員の人事評価において、なかには「意味がない」という意見も聞かれます。その理由として以下の3点が挙げられるでしょう。

給与やボーナスの評価差額が小さい

公務員の人事評価による給与差額は、民間に比べて小さい傾向にあります。国家公務員の給与は、俸給表によって決定されます。俸給表の横軸は係長や主任などの役職を序列化した「級」で、上位の等級に上がると昇格になります。縦軸は勤続年数や年齢など序列化した「号俸」で、号俸が上がると昇給になります。

人事評価における各評価には2号俸の昇給差があります。おおよそ1号俸あたりの差は月1,500円程度なので、評価がAとBでは月3,000円程度の昇給差が生じます。ボーナスもAとBで年間10万円程度の差があります。これらを合算すると、評価AとBで年間15万円程度の評価差額です。

公務員の人事評価が、給与やボーナスに大きく反映されていないことがわかります。

目標を設定するのが難しい

公務員は人事評価に基づくような目標設定が難しい傾向にあります。公務員は特定の者に奉仕するのではなく、国民や住民全体の奉仕者として公共の利益の増進に尽くすことが求められるからです。民間企業のように利益を追求することはありません。公務員が目標設定を行う場合、売上目標や営業成績のような数値目標を設定しにくく、結果も見えにくいため、漠然としたものになってしまうでしょう。

また、目標にこだわりすぎると、関連業務にのみ注力して、それ以外の仕事で手を抜く職員が出てくる可能性もあります。結果として行政サービスの質が低下すれば、国民全体の奉仕者としての役割を果たせない恐れもあるでしょう。

| 関連記事 公務員の目標設定のポイント |

評価基準が統一されていない

公務員の人事評価制度では基準を設定しにくく、評価に偏りが生じやすいという課題もあるでしょう。民間企業の人事評価においても言えることですが、人事評価は評価者の主観や印象に左右されやすいものです。特に、たった1人の評価者の判断で決定してしまう場合や、被評価者と面識のない職員が評価を行う場合は注意が必要です。私情を挟まずに公平な評価が行われるようにしなければいけません。

評価基準の統一が難しい要因として、部局間で業務の種類や難易度に差があること、各自治体の組織風土が異異なっていることも挙げられます。どのような評価手法を取り入れるか、事後的に甘辛調整をするかなど、検討する必要があるでしょう。

| 無料ダウンロード資料 公務員の人事評価を運用するコツ・タレントマネジメントとは? |

公務員の人事評価を適切に運用するポイント

公務員の人事評価は目標設定が難しく、評価基準の統一が難しいなど課題もあります。そこで公務員の人事評価を適切に運用する際のポイントをご紹介します。

公務員の目標設定の方法

公務員の目標設定の方法として、総務省が目標管理シートのサンプルを公開しているので、参考にしてみるといいかもしれません。企画部や総務部など部署ごとに20例紹介されています。

目標の具体的な項目

企画部企画調整課長の目標管理シートには、「総合計画の推進」「市民との協働によるまちづくりの推進」といった組織目標を踏まえ、「行政評価制度の導入」「総合計画の管理」など各5項目が設定されています。各項目には、達成水準や期限、具体的な取り組み(アクションプラン)、難易度も記載します。

目標の決め方

公務員の目標は、評価者である上司と被評価者である部下による面談を通して設定されることが多いようです。職員は業務における自分の役割を理解し、上司のアドバイスを踏まえて目標を立案します。上司と部下ですり合わせ、以下の点に注意しながら妥当な目標が最終的に決められます。

・施策・組織目標と各職員の目標が連動しているか?

・役職に関連している内容か?

・達成度を評価する明確な基準はあるか?

・目標が不明瞭になっていないか?

数値など達成基準を判断しにくい業務の場合、結果だけでなく過程に目を向けた目標が求められます。たとえば、先述した総務省のサンプルでは、総務部人事課長の目標として「メンタルヘルスによる心のケアの充実」「被服貸与制度の見直し」を紹介しています。

| 関連記事 公務員の目標設定例 |

地方自治体は独自に人事評価制度を設計する必要がある

地方公務員の人事評価制度は、自治体ごと独自に設定されています。ただし一般的に、能力評価と業績評価に基づいて、制度を設計している自治体が多いようです。

能力評価は、職員の職務上の行動を通じて明らかとなったものを指します。主な項目例として、企画立案、専門知識、協調性、判断力などが挙げられます。

業績評価は、職員が果たすべき職務をどの程度達成したかを測るものです。たとえば、期首に目標を設定し、期末にその達成度に応じて評価されます。

さらに、評価結果の活用方法や給与への反映の仕組みも自治体によって異なります。人材育成と配置転換への活用が多いですが、降任・免職に反映する自治体もなかにはあるようです。

公務員の人事評価運用を効率化する方法

公務員に人事評価制度が導入されて以来、多くの自治体が紙やExcelを用いてデータを管理をしてきました。しかし、紙の目標管理シートを配布・回収したり、データを集計・分析したりする作業は煩雑で、担当者の負担が大きくなりがちです。

そこで、公務員向けの人事評価システムを導入する自治体も増えてきました。

公務員向け人事評価システムとは

自治体向けの人事評価システムとは、各種公務員関連法を踏まえたうえで、適正かつ効率的な人事評価運用を助けるものです。大きく分けてクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。

自治体向けの人事評価システムでは、評価結果などの情報を一元管理し、職員の適性に見合った異動や育成、給与計算への反映などが可能です。住民ニーズの多様化に応えるためにも、業務効率化を目的に、システムへの需要は高まっているといえるでしょう。

また、政府が『デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針』を決定したことを背景に、地方自治体でもDX化が推進されています。自治体向け人事評価システムの導入は、自治体DXを進め、職員の働き方改革の観点からも重要視されているようです。

公務員の人事評価運用をサポート『スマカンPublic-人事評価』

『スマカンPublic-人事評価』は、官公庁や国立大学法人をはじめとする公共機関で多数の導入実績を誇る人事評価システムです。国家・地方公務員の人事評価制度に準拠した目標管理シートなどのテンプレートを使って、評価運用の効率化を支えます。実際に公務能率が大幅に削減した事例も多数。第三者機関に認められたセキュリティ面も安心です。

『スマカンPublic』シリーズでは、就業管理や給与業務の効率化、庶務事務の電子化など、公共機関に特化して、自治体DX化を総合的にご支援しております。

まとめ

法改正により公務員にも人事評価制度が導入されて以降、多くの自治体では運用方法を模索していることでしょう。システムを導入すると、公務能率の向上が期待でき、職員の働き方改革や自治体DXの推進も後押しできます。公務員の人事評価制度の運用には、システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

当サイトはサービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 公務員の人事評価は今後どう変わる? |

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!