- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

従業員満足度調査(ES調査)とは? やり方や目的、メリットも解説

関連資料を無料でご利用いただけます

従業員満足度調査(ES調査)とは、従業員がどれほど満足しているか、その程度を定量化して測る手段です。従業員満足度を向上させるためには、現状の満足度を測定し、課題を抽出しなければなりません。

しかし「従業員満足度調査のやり方がわからない」「過去に実施したもののメリットや効果がなかった」と感じている経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。

そこで当記事は、従業員満足度調査の実施方法やメリットを解説しながら、具体的な質問例をご紹介します。

従業員満足度とともに、人材の定着や生産性の向上も実現したいと考えている企業はぜひ参考にしてみてください。

>>>従業員満足度調査の実施をサポート『スマカン』サービス資料を見てみる

目次(タップして開閉)

従業員満足度調査(ES調査)とは?

従業員満足度調査とは、従業員の仕事や組織に対してどの程度満足しているかを測るものです。英語ではEmployee Satisfactionと表記し、略してES調査と呼ぶこともあります。

調査を行うことで、従業員満足度を構成する要素ごとの課題や満足・不満足の要因、役職別の違いなどを抽出できます。

従業員満足度は、人材のパフォーマンスや定着率にも大きな影響があるとされているため、重要視している企業も多いでしょう。

従業員満足度調査は、満足度を上げるための第一歩として、現状の課題を知るための大切な機会といえるでしょう。

従業員満足度調査の目的

従業員満足度調査の目的には、以下の4つが挙げられます。

| ・従業員の満足度を定量・数値化 ・満足度に関する各指標や影響する要因の分析 ・満足度向上につながる課題の可視化 ・満足度向上を実現する対策の立案 |

従業員満足度調査は、単純に満足度を測定するだけが目的ではありません。調査結果をもとに満足・不満足の理由を導き出し、課題解決に向けて従業員満足度向上施策を実施するためと考えるといいでしょう。

従業員満足度調査とサーベイ

従業員満足度調査をするにあたって、サーベイが活用されることがあります。サーベイとは、測定や調査を意味する言葉で、全体を把握するための調査を指しています。

サーベイは、従業員満足度調査とは別で実施し、必ずしも従業員満足度調査で活用するというわけではありません。しかし従業員満足度調査に役立つサーベイの種類もあります。

そこで一般的なサーベイの種類を以下にご紹介します。それぞれの概要や違いの理解にお役立てください。

| 種類 | 意味 |

|---|---|

| エンゲージメントサーベイ | 従業員のエンゲージメント(愛着心)を測定する調査 |

| パルスサーベイ | 従業員の意識について短期間に繰り返し、変化を測定する調査 |

| 従業員サーベイ | 従業員の現状把握や福利厚生に対する満足度などを包括的に測る調査 |

| 組織サーベイ | 従業員の満足度やエンゲージメントなど組織状況を総合的に診断する調査 |

| モラールサーベイ | 従業員の組織に抱えている思いや社内状況など、モラール(士気)を測る調査 |

従業員満足度調査(ES調査)の実施手順

従業員満足度調査はどのような手順で実施するのでしょうか。一般的な流れやステップについてご紹介します。また、調査後における調査結果の分析や活用方法についても注目してみてください。

| 1.調査の目的を明確化 2.調査の質問設計 3.調査の実施 4.調査結果の集計と分析 5.調査結果を踏まえた対策立案 6.報告やフィードバック 7.対策の準備、実行 |

1.調査の目的を明確化

調査を実施する際は、まずは調査目的を明確にします。

もちろん大目的は従業員満足度を上げるためですが、課題の発見や部署・役職における違いを把握するためなど「細かい目的」も明確にするとよいでしょう。

目的を明確にしたら、調査対象の従業員にも共有します。

2.調査の質問設計

次に、調査で質問したい項目を決めましょう。

質問項目を設定する際は、従業員満足度調査の目的に沿って設定することが大切です。

また、役職や階層によって設問も調整する必要があります。調査対象の従業員に過度な負担がかからないように、質問数にも注意して設計しましょう。

3.調査の実施

次に、いよいよ従業員満足度調査を実施します。

効果的な調査にするために、より多くの対象者に回答してもらうことが大切です。事前にアナウンスし、調査の実施に関する周知を行っておきましょう。

また、調査を実施する前に、回答や調査結果の共有範囲や活用に関するルールも決めて共有しておくと安心です。

4.調査結果の集計と分析

調査が終了したら、測定結果を集計して分析します。回答者が多いほど、集計や分析に時間と労力がかかるため、事前に集計と分析に必要な人材を手配しておきましょう。

集計した結果をそのまま受け止めるのでなく、複数のデータを組み合わせ、比較・分析しましょう。より多くの人が理解しやすくなるため、調査結果や分析結果を可視化するのもおすすめです。

5.調査結果を踏まえた対策立案

調査結果や分析結果を踏まえたうえで、今後の対策案を立てましょう。

調査目的や質問事項によっても異なりますが、従業員満足度の要素ごとに課題と対策を分類し、優先順位をつけると進めやすいかもしれません。

6.報告やフィードバック

調査結果や分析結果、今後の対策案については、経営層に報告します。また、従業員に対しても調査結果を報告するとよいでしょう。

事前に設定したルールにもよりますが、回答した従業員のプライバシーを守るためにも、あえておおまかな結果として共有するのがおすすめです。

7.対策の準備、実行

調査に関する結果や対策案の報告が問題なく終わったら、立案した対策を実行しますしょう。

社内ルールや制度について変更点がある場合は、従業員への周知も行ったうえで進めます。

対策実行後は、対策の成果を確認したり、改めて従業員満足度調査を実施し、従業員満足度向上に向けたPDCAサイクルを回しましょう。

従業員満足度調査のメリット

従業員満足度調査の実施で、どのようなメリットや効果が得られるでしょうか。具体的なメリットや主な効果について確認してみましょう。

メリット1.企業や人事に関する課題の発見しやすくなる

従業員満足度調査を行うことで、これまで見えていなかった問題点を抽出し、課題の発見に役立ちます。

何もしなければ発見できないような問題点が浮き彫りになり、解決のために取り組めると、組織の強化や職場環境の改善にもつながるでしょう。

メリット2.会社へのエンゲージメント向上が期待できる

従業員満足度調査を実施すると、会社が従業員のために環境を改善しようとしている姿勢を示せるでしょう。

調査結果をもとにした改善の取り組みやその効果を実感すると、さらに企業に対する信頼感が増して、エンゲージメントの向上も期待できます。

エンゲージメントが向上すれば、従業員はモチベーションが上がり、企業のために業務に取り組んだり、成果を出すために行動したりするようになるでしょう。結果的に、業績アップや生産性の向上にもつながる可能性があります。

メリット3.顧客満足度向上のきっかけになる

従業員満足度調査で浮き彫りになった課題に対して、企業が取り組み、改善できると、結果としてサービスの品質向上につながり、顧客満足度も向上することが期待できます。

顧客満足度が向上すると、さらに従業員の生産性が向上し、人材の定着率の改善など好循環が生まれ、企業にとって大きなメリットになるはずです。

メリット4.従業員個人の態度やパフォーマンスが向上する

従業員満足度調査を行うメリットの4つめは、従業員個人の業務姿勢やパフォーマンスが向上することです。

会社への信頼感やエンゲージメントが高い状態なら「会社のために」という意識が芽生え、業務に取り組む姿勢や考え方にもよい影響がもたらされます。

結果的に高いパフォーマンスや成果につながりやすくなるでしょう。

メリット5.チームや部署の成果が向上する

従業員満足度調査を行うメリットの5つめは、従業員のパフォーマンスが高まると、チームや部署としての成果も向上しやすくなります。

チームや部署として目標達成ができれば、一体感や士気も高まり、業務への取り組みとさらなる成果に対して相乗効果が生まれるでしょう。

メリット6.会社として業績向上する

従業員満足度調査を行うメリットの6つめは、従業員個人やチームが成果を出せるようになると、企業全体の業績も向上し、会社としての目標も達成しやすくなることです。

さらに、成果を出せた従業員やチームは自信がつき、前向きな姿勢や意欲を促進するため、組織全体として風土や環境がよりよいものへと改善するきっかけになるでしょう。

従業員満足度調査(ES調査)の質問項目例

従業員満足度調査における質問項目として、どのようなことを聞けばよいのでしょうか。

調査目的によっても異なりますが、まずは要素ごとの満足度を測る設問を用意し、全体のバランスを確認するのがいいでしょう。

| 一般的な従業員満足度の要素6つ |

|---|

| ・企業理念や経営方針 ・仕事内容 ・マネジメントや評価 ・人間関係 ・職場環境 ・待遇 ・理念の理解と共感 ・ビジネスや企業としての将来性 |

まずは各要素に関する質問事項を設定し、さらに掘り下げて追加したい設問を加えるといいでしょう。そして最終的に総合的な満足度について尋ねるのが一般的といえます。続いて各要素の質問例をご紹介します。

企業理念や経営方針に関する質問例

企業理念や経営方針に関する質問です。

| ・理念の理解と共感 ・ビジネスや企業としての将来性 |

企業理念や経営方針について、従業員にどの程度共感を得られているかを可視化することは、組織として足並みをそろえるうえで重要です。

理解や共感が得られていないと、組織として一体感に欠け、業績に影響することもあるでしょう。

そのため、企業が進むべき方向性について、従業員の意見を聞ける質問を用意してみましょう。

仕事内容に関する質問例

従業員の仕事や職種に関する質問です。

| ・業務内容やレベル ・スキルアップや知見など人材育成に関する事項 ・今後のキャリア形成 |

今の仕事について不満や違和感がないか、成長できる環境か、今後の仕事内容やキャリア形成に関する質問を用意します。

従業員が仕事そのものに満足しているかどうかは、やりがいや意欲、成果にかかわり、従業員満足度に大きく影響します。そのため、仕事そのものに関する質問は多角的に設定してみましょう。

マネジメントや評価に関する質問例

組織におけるマネジメントや評価制度に関する質問例です。

| ・上司との関係 ・上司への満足度 ・評価への納得感 |

仕事では、上司からの指示や助言を受けて作業に取り組むシーンが多くあるため、上司のマネジメントに満足できているかどうかを確認する質問を用意しましょう。

また、評価については、公平で納得感のある評価が行われているかどうかを把握するために質問を設けます。

評価は、給与や賞与など待遇に影響し、従業員満足度にも大きくかかわるポイントです。どのような課題があるのか、抽出できるような質問を用意しましょう。

人間関係に関する質問例

職場の人間関係に関する質問例です。

| ・部署やチームの人間関係 ・上司との人間関係 ・その他、同僚や後輩における人間関係 |

さまざまな立ち位置における、人間関係の質問を用意するとよいでしょう。人間関係の不安を抱えていると、大きなストレスになり、最悪の場合、離職にもつながる可能性もあります。

人間関係の課題において、どこに原因があるのかを抽出するためにも、立場や関係性を踏まえて人間関係の質問を用意しましょう。

職場環境に関する質問例

企業の職場環境に関する質問例です。

| ・働き方や労働時間 ・ワークライフバランス ・健康面 |

従業員のワークライフバランスを保つためにも、現状の働き方や労働時間、仕事量に不満がないかを確認する質問を用意します。また心身の健康に問題や不安がないか、確認する質問も必要でしょう。

待遇に関する質問例

給与や賞与、労働時間など待遇に関する質問です。

| ・給与や賞与 ・労働時間や残業時間 ・人事評価 |

従業員の生活にもかかわる待遇は、従業員満足度にも大きく影響するはずです。

給与や賞与が成果に見合った適切なものになっているか、労働時間や残業時間が長すぎていないかなどを把握するために質問を用意しましょう。

また待遇は人事評価の影響を受けるため、人事評価に関する質問を同時に用意してもよいでしょう。

福利厚生の質問例

企業が整備する福利厚生に関する質問例です。

| ・諸手当 ・休暇制度 ・独自の福利厚生内容 |

自社の福利厚生について、満足できているかを問う質問を設定します。手当は最終的な給与にも影響するため、重視している従業員も少なくありません。

そのほか、休暇の取りやすさも従業員満足度に影響しやすいため、質問を用意するとよいでしょう。

従業員満足度調査(ES調査)の分析方法

従業員満足度調査が終了したあとは、調査結果を集計し、分析します。

調査結果の分析は大きく分けて

| ・全体を把握する単純集計 ・特定の条件と質問を掛け合わせるクロス集計分析 ・満足度の高い従業員の傾向がわかる満足度構造分析 |

に分類されます。

調査結果を放置せずに活用して対策すると、満足度の向上に効果が見込めるため、分析や対策は指標ごとに行いましょう。

それぞれの分析方法について説明します。

単純集計

従業員満足度調査で基本となるのが「単純集計」です。単純集計は、調査結果から全体の傾向を明らかにします。

質問項目ごとの全体数から平均値を割り出し、高い数値が出た項目と低い数値が出た項目を比較するなどして、企業の特徴や課題を把握します。

従業員満足度について全体の傾向をつかむために、まず最初に行いたい分析といえます。

クロス集計分析

クロス集計分析は、年齢や性別、役職や部署など特定の属性や指標と質問項目を掛け合わせるやり方です。

たとえば、年代と企業理念への理解度を掛け合わせ、年代別の企業との相性など相関関係を確認します。

また、部署別に働きやすさや人間関係の要素を掛け合わせると、部署ごとにどのような関連性を持っているかを把握できるため、満足度だけでなく配置や採用にも役立てられるでしょう。

組織の課題を見つけるためにも、有効な分析手法といえるでしょう。

満足度構造分析

満足度構造分析は、職場に対する満足度の高い従業員の傾向を知るために行う分析です。

たとえば「総合満足度が高い従業員は、待遇への満足度が高い」という結果が出たとします。そこで「全体的な従業員満足度の底上げには、待遇の改善が必要」と考えられます。

ただし一般的に、総合的な満足度が高い従業員は、特定の満足度が飛び抜けて高いわけではなく、複数の質問項目が高い傾向にあるとされています。

いずれにしても、総合満足度が高い従業員の結果を分析し、傾向をつかむことでより効果的な対策を打てるでしょう。

従業員満足度調査を効率よく行う手段

従業員満足度調査を効率よく行う手段には

| ・外部企業(代行業者など)への委託 ・従業員満足度調査に活用できるツールやシステムの活用 |

などがあります。

外部企業へ委託すると、多くの業務を代行してもらえるため、調査や分析に時間や労力をかけずに済むでしょう。

一方、従業員満足度調査に活用できるツールやシステムは、さまざまな種類があります。たとえば、従業員満足度調査に特化したツールなら、質問項目の設計から分析まで一連の流れを簡単に自動化できます。

アンケート調査ツールなら、従業員満足度だけでなく意識調査などさまざまな調査の実施に役立つというメリットもあるでしょう。

人材管理システムやタレントマネジメントシステムなら、アンケート機能やサーベイ機能で調査を効率化できるだけでなく、横断的に人材マネジメントを実施できます。従業員データを一元管理しつつ、一人ひとりのスキルや経験を踏まえて、適切な人材配置にも活用できるでしょう。

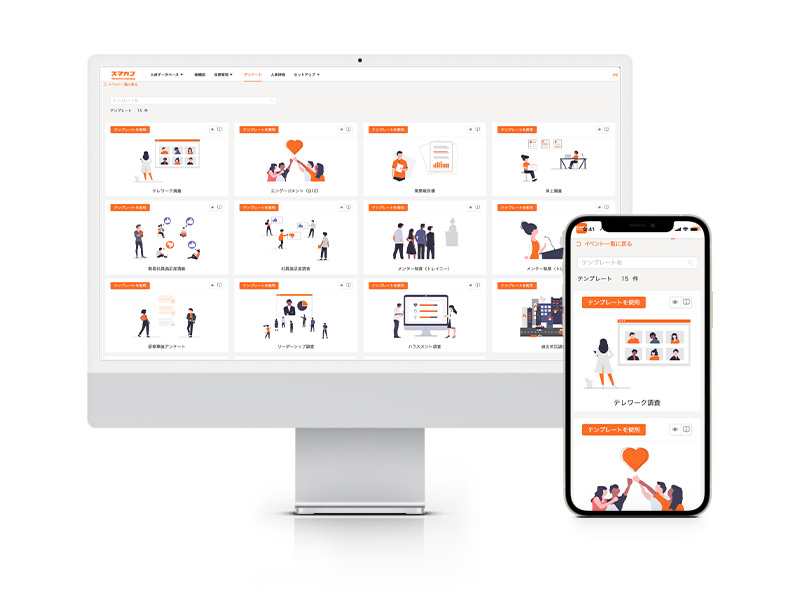

従業員満足度調査(ES)にも役立つ『スマカン』

『スマカン』は、人材データの一元管理や可視化、最適な人材配置、優秀な人材育成、納得感のある人事評価など、戦略的人事の実行をサポートするタレントマネジメントシステムです。

『スマカン』には、充実したアンケート機能も搭載されています。

従業員満足度や研修の感想、理解度テストなど多様なアンケートを自社オリジナルで自由に作成でき、回収ルートや記名の有無も設定可能です。アンケート結果の可視化も自動でできるため、集計や分析の手間も省けるでしょう。

『スマカン』は多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化をサポートいたします。

『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。

当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

従業員満足度調査は、企業の従業員の満足度を測定するものです。

従業員満足度を向上させたい場合、まずは調査の実施から始めるのがおすすめです。ただし、調査を実施するうえで大切なのは、調査結果そのものだけではありません。

結果をもとに分析を行い、どのような組織課題があるのか、現状を明らかにすることが重要なポイントです。

調査を実施する手段やサポートツールは多種多様な種類があるため、導入のしやすさや活用性なども含めて検討してみてはいかがでしょうか。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!