- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

サーベイとは? リサーチやアンケートとの違いや種類を解説!

関連資料を無料でご利用いただけます

サーベイとは、ものごとの全体像を把握するために行う調査。多くの企業が組織状況や従業員の満足度を調査し、課題を改善するために実施しています。

しかし「そもそもサーベイについて知らない」「リサーチやアンケートとの違いがわからない」と感じている方もいるかもしれません。

当記事は、企業におけるサーベイについて解説しながら、混同しやすい言葉との違いやサーベイの種類について解説します。

サーベイ実施のステップポイントについてもご紹介するので「組織状況の全体像を把握して課題を改善したい」と感じている経営層や、人事担当者はチェックしてみてください。

目次(タップして開閉)

サーベイとは

サーベイとは、全体像を把握するために行う調査です。全体像を把握することで、問題点や課題を発見、改善に取り組むために活用されています。

サーベイに関する理解を深めるために、定義や混同しやすい言葉、サーベイの目的を確認してみましょう。

サーベイの定義

サーベイ(survey)とは、日本語で「調査」や「測定」などの意味を持ち、一般的に全体像を把握するために行う調査のことを指します。企業で組織における課題調査や解決のために実施されたり、マーケティングにおける顧客調査などに用いられます。

サーベイは全体像を把握するために使われるため、サーベイを行う際は広範囲の人を対象として調査するのが特徴です。

リサーチとは

サーベイとリサーチでは、規模や目的に違いがあります。

サーベイは、全体像を把握するために行う調査の概念のようなものと認識しましょう。一方のリサーチは、調査したい目的や内容が明確であり、より細かい調査を行うために実施されます。

アンケートとは

サーベイとアンケートは同じような意味ではあるものの、調査という全体としての概念と具体的な調査方法という違いと認識すればわかりやすいでしょう。

一方のアンケートは、多くの人に層用の質問をして回答を求める調査方法を指します。一般的にはマーケティングの一貫として、消費者やユーザーを対象に満足度調査やリピート調査として実施されることが多いでしょう。

アンケートと一言でいっても、広範囲の人を対象に実施される場合や少人数を対象に調査する場合があります。

サーベイの目的

サーベイを行う目的は、従業員が望む組織の理想像と現実とのギャップを発見したり、見えにくい組織の課題を見つけることが挙げられます。

たとえば「管理職の育成ができていない」など、数字では測ることのできない組織課題を発見するために実施されます。また、その改善施策を実施するためにサーベイが利用されるのです。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 従業員エンゲージメントを向上させる3つのポイントと5つの施策 |

サーベイの種類

「サーベイ」と一口にいっても、さまざまな種類があります。人事領域では、企業全体の問題や課題、従業員個々の状況を正確に把握し、適切な施策を実行する必要があります。

次に挙げるサーベイの種類の違いを理解し、目的に合ったものを実施するとよいでしょう。

従業員サーベイ

従業員サーベイとは、従業員を対象に満足度を調査するために用いられます。目的としては、企業の離職率や生産性向上、労働環境の改善などが挙げられるでしょう。

従業員サーベイを実施することで、従業員が感じている不安や不満を抽出し、企業の問題点や課題を把握することができます。

問題点や課題を把握したら、解決策を検討し実施することで組織改善につなげることができるでしょう。

組織サーベイ

組織サーベイとは、従業員のモチベーションやエンゲージメント、人間関係などといった組織状況の把握と改善のために用いられます。

従業員が企業や組織へ感じていることだけでなく、企業における各部署間の意識差なども把握することができる場合もあるでしょう。

組織診断として、企業や組織としての問題点や課題を明確化し、環境改善につなげることで、定着率の安定や離職防止にも役立ちます。

パルスサーベイ

パルスサーベイとは、従業員満足度の意識調査として用いられます。高頻度で実施することが特徴ですが、こまめに実施することで、現時点での問題点や課題をすぐに把握できます。

頻繁に従業員の満足度調査を行うことで、問題点や課題を比較的早い段階で把握できるため、対策や解決もしやすいというメリットがあります。

従業員の不安や不満をすぐに解決できれば、従業員の満足度も向上するでしょう。

エンゲージメントサーベイ

エンゲージメントサーベイは、従業員の企業に対する愛着心(=エンゲージメント)を測る調査です。

一般的にエンゲージメントは数値が高いほど、愛社精神が高く、離職率が低いとされています。

エンゲージメントサーベイでは、会社の問題点や課題を数値化して測定するため、改善策を実施した場合に効果を測定しやすい特徴があります。

モラールサーベイ

モラールサーベイとは、勤労調査や従業員満足度調査として用いられます。

モラールとは日本語で「士気」などと訳されますが、従業員が仕事そのものや組織、同僚、職場管理にどのような感情を抱いているかを把握するものです。

組織として目的や目標を達成するために、モラールを阻害するような問題点や課題を発見します。そのうえで改善策を実施することで、職場環境の改善や従業員の意欲を高めることにつながるでしょう。

コンプライアンス意識調査

コンプライアンス意識調査では、企業のコンプライアンス(=法令遵守)について従業員の意識を調査するために用いられます。

企業におけるコンプライアンスの状況を把握したり、コンプライアンスリスクが高い組織の発見や法令に関する意識レベルを測ることができます。

コンプライアンス意識調査で浮き彫りになった課題の解決を試みることで、法令を遵守した企業への改善やコンプライアンスリスクの抑制に役立つでしょう。

アセスメントサーベイ

従業員個々が持つスキルを可視化し、成長促進や人事評価につなげる調査が「アセスメントサーベイ」です。業務において、何を強みとして発揮しやすいのかを把握できるため、適切な人材配置を行えるでしょう。

ストレスチェック

ストレスチェックは『労働安全衛生法第66条の10』に基づき、50人以上の労働者を抱える事業場に実施が義務づけられている調査を指します。

該当する企業では、すべての従業員に対して年1回実施しなければなりません。

従業員は自身のストレスの状況についてを、質問票の選択回答で提出します。企業は、質問票を集計・分析し、本人に結果を通知します。

ストレスチェックを実施することで、従業員のメンタル面の不調を未然に防ぐほか、ハラスメントの予防や早期解決、職場環境の改善にも役立てられます。

サーベイが注目される背景

サーベイが注目されている背景としては、近年定着しつつあるテレワークにおけるマネジメント課題が影響しているといえるでしょう。

働き方改革の一環としてテレワークが推進される中、上司・部下同士のコミュニケーションの機会が減っている企業も多いといいます。オフィスで顔を合わせる機会が減ると、従業員のコンディションを把握するのが難しいと感じる管理者・経営者も少なくないでしょう。

また、労働力人口の減少による人材不足や、優秀な人材の離職などの問題を抱える企業も増えているといえます。人材を確保するためにも、企業の現状を明らかにし課題解決につなげることで、よりよい組織づくりに取り組む必要があるでしょう。

サーベイは、このような背景から、組織の全体像や実態を可視化できる手段として注目されています。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード テレワークの課題とポイント |

サーベイのメリット

サーベイを活用するメリットについて、具体的な点をチェックしてみましょう。

従業員の満足度向上が期待できる

サーベイを実施したうえで問題点や課題の解決ができれば、従業員の不安や不満を取り除くことができるため、満足度向上につながるでしょう。

会社への満足度を高められれば、モチベーションやエンゲージメント、業務へのパフォーマンスが向上します。結果的に業績や組織力強化にも効果が期待できるでしょう。

| 関連記事 従業員満足度向上の取り組み事例や方法 |

顧客満足度向上にもつながる

サーベイを実施して組織強化や従業員一人ひとりのエンゲージメントが向上できれば、仕事のパフォーマンスが高まります。

従業員のパフォーマンスが向上すると、企業の製品やサービスの質も改善することに繋がるでしょう。それと比例して、顧客やユーザー満足度も向上が期待できます。

回答者の考えをデータ化できる

サーベイを実施することで、回答者(サーベイ対象者)の考えをデータ化することができます。

データ化することで、従業員が抱えやすい不安や不満、企業の問題点や課題などをすぐに確認することができるでしょう。

今後の施策に活用できる

サーベイで取得した回答データは、今後の改善施策を実施する際の判断材料として活用ができます。

わかりやすいデータや数字を根拠にした施策が実施できるので説得力が増し、企業の経営層からの理解も得やすくなるでしょう。

社内トラブルを予防できる

サーベイを実施して問題点や課題に対処する場合、社内トラブルをあらかじめ防げます。

社内における人間関係の悩みやパワハラやセクハラは企業の中では相談しづらく、最終的に大きなトラブルとなって発覚する場合もあるでしょう。

また従業員が回答しにくい内容を含む場合は、匿名制で調査として従業員が安心して本音を出せることが大切です。

サーベイの設計を意識しながら、より効果的なサーベイの実施を試みましょう。

| 関連記事 モンスター社員の対応方法とは【人事向け】 |

サーベイのデメリット

サーベイの実施によって考えられるデメリットについて、具体的な点を確認してみましょう。

社員の負担になる

サーベイを実施することで、回答する従業員の負担になる場合もあるでしょう。特に回答数が多い場合や業務が多忙な際は負担が重くのしかかり、ストレスの原因にもなりかねません。

サーベイを実施する際は、一方的に強制するだけではなく、サーベイを実施する目的や従業員にどのようなメリットがあるのかを伝えるようにしましょう。

改善されない場合は不満の原因になる

サーベイを実施後、結果の共有や改善施策の実施、改善効果が見られない場合は、不満の原因になりかねません。業務の合間に回答する場合もあるため、なにも変化がない場合は無駄な作業に感じてしまう場合もあるはずです。

サーベイ実施後は、何かしらの共有や改善への取り組みを行うようにしましょう。

サーベイ運用の流れや手順

サーベイを効果的に運用するためには、ポイントを押さえて正しい手順で実施することが大切です。データを取得だけを目的とせず、課題を洗い出し、適切な対策に向けて動き出さなければいけません。

1.目的に合わせたサーベイを設計する

明確なサーベイ実施目的のもと、課題について正しいデータを取得できるよう、計画を立てることが大切です。

- ・何を測定するのか

- ・何を解決したいのか

- ・どのくらいの期間で実施するのか

をはっきりさせて適切なプランを立てましょう。これにより、サーベイがやりっぱなしになるのを防げるはずです。

2.データの取り扱いを正しく決める

サーベイ実施の収集データについて事前に取り決めましょう。使用目的や使用範囲のほか、個人情報の取得の有無、データ保存場所などについて想定しておきます。

同時に、調査対象者である従業員に周知しておくことも忘れてはいけません。

3.実施目的をあらかじめ従業員に伝える

サーベイの実施前に従業員に対して丁寧な説明を行い、意義を理解してもらいましょう。

- ・なぜ行うのか

- ・実施することでどのような効果があるのか

- ・結果はどのように活用するのか

などをわかりやすく説明することが重要です。

サーベイの回答操作など不正がないようにすることも含めて、マネジメント層への注意喚起も行います。

4.実施頻度・回答期間に配慮する

サーベイの実施は、対象者となる社員の協力が必要です。過度な実施で負荷をかけ、不満を生み出さないよう、適切とされる回数で実施しましょう。そうしないと社員のサーベイ疲れを起こす可能性があります。

回答期間においても、余裕を持った期日を設けます。日々の業務の間で回答してもらっている従業員に十分配慮しなければいけません。

回答期日までに集まらない場合は、マネジメント層経由で提出を促したり、アラート機能がある専用システムを使うと便利です。

5.結果を社内全体に共有する

サーベイで回収した結果は集計・分析し、必ずフィードバックしましょう。実施により発覚した問題や課題について、社内全体に共有し、改善への道筋を示します。

その際、結果の良し悪しにかかわらず、ありのままを公表することが大切です。これらを怠ると、従業員は組織に対して不信感を持ってしまうかもしれません。

サーベイを継続的に実施し、長期的に組織改善につなげるためにも、速やかな共有が求められるでしょう。

6.改善策を実行する

サーベイはデータ収集だけが目的ではありません。結果をもとに適切な改善策を思案し、実行に向けて動き出さなければいけません。

職場環境が少しでも改善に向かっていることがわかれば、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上につながります。

サーベイの実施により、職場環境や組織全体の課題解決に向けたPDCAをまわすことが大切です。

サーベイを活用するポイントや注意点

サーベイを実施するにあたり、人事担当者は多くの時間や労力を費やして準備を行わなければなりません。サーベイをいかに適切に運用し、効率化するかが重要になるでしょう。

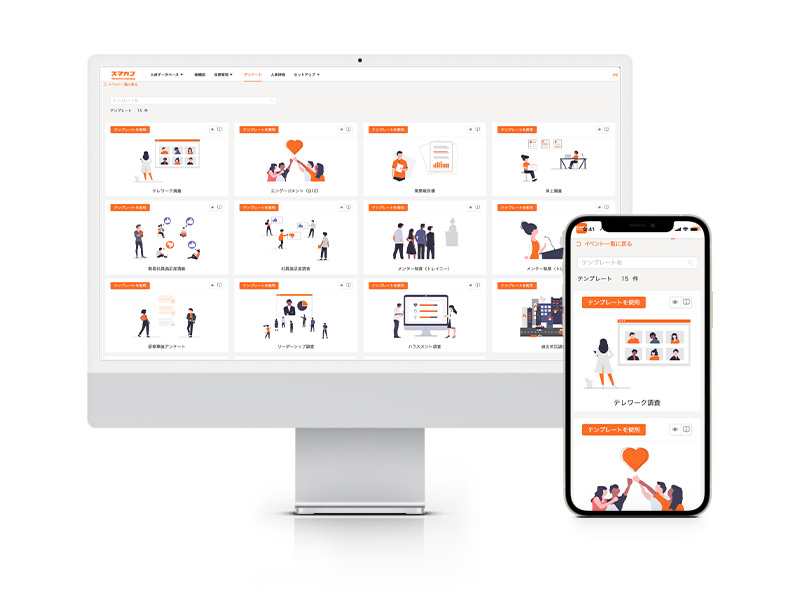

『スマカン』が提供する、タレントマネジメントシステムでは、サーベイに必要なアンケートを自由に作成できます。取得したデータはさまざまなグラフで可視化できるため、分析も簡単に行うえます。

また、人材情報の一元管理により、人材育成・人材配置・目標管理・採用計画・人事制度運用の効率化・離職防止対策など、人事領域におけるさまざまな戦略を効率的・効果的に実行できます。

サーベイの運用を効率化することで、迅速な問題解決につながり、従業員満足度や生産性の向上が実現するでしょう。

目的の明確化と周知

サーベイを実施する際は、実施目的を明確にしたうえで経営層や従業員への周知を行うようにしましょう。

サーベイを実施するのは、サーベイの種類によっても異なりますが、基本的には従業員の満足度向上や組織改善を行うためでしょう。

そのために必要な調査として協力してもらえるよう、経営層や従業員への周知を行い、理解してもらえるようにするのが重要なポイントです。

対象者を決める

サーベイを実施する際は、種類や目的によっては対象者を選定しましょう。サーベイは一般的に全体像を把握するため広い範囲を対象にするものです。

しかし、若手従業員の離職率改善や新卒採用の強化など、目的によって年齢や入社歴などで選定する必要があります。

サーベイを実施する目的に応じて、必要な場合は対象者を選別することも忘れないようにしましょう。

頻度を決める

サーベイは、実施頻度によっても分類できるため、目的に応じて決めるようにしましょう。

半年から1年に1回など長期スパンで実施したい場合は「センサス」、毎週や毎月など短期間でこまめに実施したい場合は「パルス」を利用します。

パルスの場合は設問数は少ないものの、頻繁に実施することから、従業員に手間がかかるという側面もあります。

本来の目的や性質を踏まえたうえで、どちらで実施するべきかを検討したうえで実施しましょう。

目的を果たせる設問を設計する

サーベイを実施する場合、回答者が率直な気持ちを回答できるような設問を用意し、目的を果たせるような設計にするのも重要です。設問を用意する際は回答を誘導しないように注意し、本音を引き出せるように設計しましょう。

また、サーベイを繰り返し実施する際は、前回と同様の設問も用意することで、変化を測るのに有効です。

匿名制で実施する

サーベイを実施する際は、匿名制で実施できるようにするのがポイントです。

従業員が回答する場合、記名制では素直な気持ちで回答できない場合もあるでしょう。匿名制であれば、より素直に回答しやすくなるはずです。

また、必ずしもすべての調査を匿名にするのではなく、答えにくい分野や個人情報、人間関係に関する調査を匿名性にしてもよいでしょう。

回答方法を複数用意する

サーベイの回答方法として、複数種類で回答できるようにしておくと、より回答しやすくなるでしょう。

PC、スマートフォン、タブレット端末など好きな方法で回答できるようであれば、多くの従業員が答えやすいでしょう。

一定の回答期間の確保

サーベイの回答には、一定期間を確保することも大切なポイントです。

サーベイを実施するタイミングにもよりますが、繁忙期や期末などの場合では忙しい業務の合間に回答しなくてはなりません。

回答期間に余裕がない場合、すぐに終わるよう適当な回答をされてしまう可能性もあるでしょう。また、従業員の負担が重くなってしまうのも避けたいところです。

事前に従業員にサーベイ実施の周知を行ったうえで、できるだけ回答期間を長めに設定するようにしましょう。

結果の共有

サーベイを実施した際は、調査結果を開示したり、結果に対する改善施策なども共有するようにしましょう。

忙しい合間に調査に協力したものの、結果やその後の取り組みについてなにも共有がない場合は不信感や不満につながる恐れもあります。

サーベイ実施後の対応や取り組みを共有すれば、サーベイへの理解や協力につながるだけでなく、問題点や課題が改善につながるので、満足度向上にも影響するでしょう。

経営サイドへのコンセンサスを得る

サーベイを実施する際は、ツールやシステムを導入するために経営層の理解を得なくてはなりません。

サーベイの目的やシステム導入の必要性を明確にしたうえで、賛同してもらえるよう準備しましょう。

タレントマネジメントシステムの機能も活用できる

タレントマネジメントシステムは、経営目標の実現や戦略人事の実行を目的として、さまざまな人事施策に役立つシステムです。

一般的に搭載されている機能としては、従業員データの管理機能はもちろん、データ分析機能や評価管理、組織図機能やアンケート機能、計画立案に役立つ機能などが挙げられます。

サービスによっては、サーベイ機能やアンケート機能を搭載されているものもあり、従業員の満足度調査の実施に役立つでしょう。

アンケート機能も魅力のスマカン

『スマカン』は、人材データの一元管理や可視化、最適な人材配置、優秀な人材育成、納得感のある人事評価など、戦略的人事の実行をサポートするタレントマネジメントシステムです。

『スマカン』には、充実したアンケート機能も搭載されています。多様なアンケートを自由に作成できるほか、回収ルートや記名の有無なども設定可能。取得したデータはさまざまなグラフで可視化できるため、目的に応じた調査や分析を簡単に行うことができるでしょう。

『スマカン』は多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化につなげられるでしょう。

用途に合わせた柔軟なプランでお使いいただけるのも魅力のひとつ。自社の人事課題や目的に合わせて必要なものをご利用いただけます。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

サーベイは、企業における組織の全体像や実情を把握するために用います。

サーベイを実施すると、企業の組織課題や従業員の不安や不満を発見し、改善するきっかけにできるでしょう。

サーベイやアンケート調査を検討している場合は、目的を明確化したうえで経営層や従業員の理解と協力が必要です。

当記事でご紹介したサーベイ実施の流れや効果的に運用するためのポイントを参考にしながら、より効率的にサーベイを実施できるシステムやツールの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!