- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人材採用

コンピテンシー面接とは?質問例や評価基準、やり方を徹底解説!

関連資料を無料でご利用いただけます

コンピテンシー面接とは、自社で活躍できそうな人材を見極めるのに有効な採用面接の手法です。人材の本質を見抜き、自社に必要かどうかを判断します。

しかし「コンピテンシー面接が本当によいのかいまいち理解できていない」「一般的な面接との違いがわからない」と感じている人事担当者も多くいるでしょう。

そこで今回はコンピテンシー面接について総合的に解説しながら、コンピテンシー面接の質問例や評価の基準についてご紹介します。

これまで採用でミスマッチが多いと感じている場合や、これからコンピテンシー面接の導入を検討している経営層、人事担当者はぜひチェックしてみてください。

目次(タップして開閉)

コンピテンシー面接とは?

コンピテンシー面接とは、採用試験の際に応募者のコンピテンシー(=思考や行動特性)から、自社で活躍できるかどうかを見極める面接手法です。

自社で活躍する人材が持ち合わせるコンピテンシーと応募者のコンピテンシーを照らし合わせ、応募者が入社後に活躍できるかを評価します。

コンピテンシー面接の目的

コンピテンシー(competency)とは、直訳で「能力」や「力量」などをあらわします。優れたパフォーマンスで成果を出す従業員の思考や行動特性のことであり、人事評価や人材採用のシーンで用いられる概念です。

コンピテンシーには、はっきりとした定義はありません。企業の中でパフォーマンスの高い従業員の仕事の進め方や、知識・技術の使い方などを分析して、見える化します。成果を出している従業員の価値観や性格など、内面的な要素が重視されるのも特徴です。

企業では、成果を出す従業員のコンピテンシー(行動特性)を抽出し、どのようにして成果を出しているのかを導き出すことで、企業の業績向上につなげます。

さらにコンピテンシーを人材採用にも活用すると、自社で活躍できる人材を効率よく見つけるヒントにもなるとされています。

コンピテンシー面接の目的

コンピテンシー面接の目的は、面接の中で応募者の過去の出来事や行動を掘り下げて話を聞き出し、候補者の思考や行動特性を見極めることです。

たとえば「責任感がある」というアピールポイントは、一般的に多くの応募者が話すアピールポイントであり、本当に責任感があるかどうかを判断したり、優劣をつけるのは難しいでしょう。

そこでコンピテンシー面接によって、責任感があるという点についての過去の出来事や行動を掘り下げていき、より適切な評価を目指します。

自社における優秀な人材が持つコンピテンシーと照らし合わせることによって、より信憑性が高くなるといえます。

コンピテンシー面接と従来の面接の違い

コンピテンシー面接と従来の面接では、さまざまな項目で違いがあります。

両者の違いについて具体的に確認してみましょう。

【評価するポイント】

| コンピテンシー面接 | 一般的な面接 |

|---|---|

| ・応募者の思考や行動特性を評価 ・自社で成果を出している人材の コンピテンシーを持つ応募者かどうか | ・学歴や経歴 ・第一印象や受け答えによる印象 |

【評価の質】

| コンピテンシー面接 | 一般的な面接 |

|---|---|

| ・客観的な判断になりやすい ・一貫性を保ちやすい評価 ・自社で活躍する人材のコンピテンシーを参考 | ・面接官の主観で左右されやすい ・捉え方によって偏りが発生しやすい |

【質問】

| コンピテンシー面接 | 一般的な面接 |

|---|---|

| ・過去における行動や意図を深掘り | ・志望動機 ・自己PR ・入社後に何をしたいか |

【採用後】

| コンピテンシー面接 | 一般的な面接 |

|---|---|

| ・在職期間が長くなりやすい ・活躍できる人材へ成長しやすい | ・ミスマッチが起きやすい ・離職しやすい ・モチベーションが低下しやすい |

このように、コンピテンシー面接と一般的な面接ではさまざまな項目で違いがあるといえるでしょう。

離職率が高いという課題や自社で活躍できる人材を採用したいという狙いがある場合には、コンピテンシー面接の導入がおすすめです。

コンピテンシー面接の特徴や重視するポイント

コンピテンシー面接の特徴について、具体的な点をご紹介していきます。

第一印象での評価を反映しない

コンピテンシー面接では、応募者のたたずまいや第一印象を評価に反映せず、過去の出来事や行動に焦点を当てるという点が特徴の一つです。

応募者からの第一印象が強いと、それが無意識に評価にも影響しがちです。

その結果、本人が持つ思考パターンや行動特性を客観的に評価できなくなり、優秀な人材を採用できない可能性があります。

面接の質問は過去を探る内容

コンピテンシー面接では、応募者の「過去」における出来事や行動、思考を掘り下げる内容で質問をするのも特徴です。

一般的な面接では「入社後何をしたいか」や「自社でどのように活躍できるか」など、現時点や未来について質問することが多いでしょう。

しかし現時点や未来における受け答えでは、事実確認ができないため、入社後のミスマッチにもつながります。

過去の出来事を質問していくと、行動した事実や成果を確かめられ、自社で活かせるかが把握しやすいといえるでしょう。

スキルや実績が自社で活用できるか

コンピテンシー面接では、応募者の持つスキルや実績が自社で活かせるかという点を重視します。

レベルの高いスキルや大きな実績を持っていても、自社で活用できないものの場合、意味がありません。

そのため、本人の持つスキルや過去の実績が自社で活用できるものか、自社で活躍する人材が持つスキルや成果とリンクしているかを重視するのです。

| 無料でお役立ち資料をダウンロード 組織の生産性を向上する「コンピテンシー評価」 |

コンピテンシー面接のメリット

コンピテンシー面接を行うメリットには、具体的にどのような点が挙げられるのか、ご紹介していきます。

応募者の本質を見極めやすい

コンピテンシー面接では、過去の出来事に基づいた行動や思考をもとに評価します。

過去の出来事を中心に話を聞くと、事実として把握できるため、応募者の本質を見極めやすいといえるでしょう。

入社後のミスマッチを防げる

コンピテンシー面接では入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職の防止にもつながります。

コンピテンシー面接は、自社でハイパフォーマンスを成し遂げている従業員の特性を参考にするものであり、その特性に合致した人材を採用することで、入社後に活躍しやすいとされています。

入社後に活躍できることで、モチベーションや会社へのエンゲージメントを高く維持できるため、ミスマッチや早期離職を防げるでしょう。

| 無料ダウンロード資料 タレントマネジメントの活用で『採用ミスマッチ』を防ぐ |

矛盾や誇張表現を見抜ける

コンピテンシー面接では、過去の出来事について事実に基づく内容が求められるため、矛盾点や誇張表現を見抜きやすい点も魅力のひとつです。

過去の出来事を中心に会話を進めていくため、どんなに自己アピールや志望動機、入社後にやりたいことを考えていたとしても、事実に基づいた内容で話が進んでいくため、矛盾点や誇張を見つけやすいのです。

評価の偏りを防ぎやすくなる

コンピテンシー面接では、質問の仕方や評価項目、評価基準が決まっているため、応募者を評価する際に偏りを防ぎやすくなるといえるでしょう。

一般的な面接の場合は、第一印象や雰囲気によって主観的な評価となり、評価者の受け取り方によってバラつきが生じることがあります。

しかしコンピテンシー面接では、あらかじめ第一印象や雰囲気を評価に反映させない仕組みになっているため、主観による評価がされにくくなるでしょう。

コンピテンシー面接のデメリット

コンピテンシー面接を導入するうえで、考えられるデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。コンピテンシー面接のデメリットをご紹介します。

導入までに時間がかかる場合がある

コンピテンシー面接を導入するまでには、時間がかかる場合があります。

コンピテンシー面接では、あらかじめ自社のハイパフォーマー人材の情報を収集し、分析をしなくてはなりません。

さらに、ハイパフォーマー人材の情報から自社で活躍できる人材の特性を設定する必要があります。

また、面接内容のマニュアルや評価項目やルールなどを明確化して作成する必要があるため、ある程度の準備期間が必要になるのです。

従業員にモデルがいないと成り立たない

コンピテンシー面接では、自社でハイパフォーマンスをする人材(コンピテンシーモデル)がいないと成り立たないのが懸念点として挙げられます。

「このようなコンピテンシーを持ち合わせている人材を採用したい」というモデルがいない場合、自社が求めるモデルを一からつくらなくてはなりません。

しかし、実際に成果を出している人材や活躍する人材が持つコンピテンシーを活用するのが重要であり、会社が想像でつくり上げることが難しいため、モデルがいないと運用が難しいといえるでしょう。

コンピテンシー面接のやり方や流れ

コンピテンシー面接を導入する際の流れや手順について解説します。

コンピテンシー面接は、導入するまでに時間や準備を要する面接でもあるため、余裕を持って対応できるよう把握しておきましょう。

1.コンピテンシーモデルの設定

コンピテンシー面接導入の際は、まず自社で成果を出している社員を集めたヒアリングから始まります。

自社で成果を出す社員の行動特性や思考を分析したうえで、具体的なコンピテンシーモデルを設定します。

自社にコンピテンシーモデルとなるような人材を探すことが重要な一歩ともいえるでしょう。

2.採用したい行動特性を決定

コンピテンシー面接で重要なポイントでもあるのが、どのようなコンピテンシーを重視して採用するかを明確にすることです。

さまざまなコンピテンシーがあるため、部署や職種、役職ごとにあらかじめ決めておきましょう。

コンピテンシーにおけるモデルとして参考にしやすいのが「コンピテンシーディクショナリー」です。

コンピテンシーディクショナリーは、6領域20項目から成り立つものです。コンピテンシーディクショナリーをもとにすると、重視したいコンピテンシーを決めやすくなるでしょう。

3.コンピテンシーごとに質問を用意

面接で重視するコンピテンシーが決まったら、判断するための質問を用意しましょう。

重視するコンピテンシーごとに質問すべき内容は異なるため、STARの概念に沿って、適切な質問を設定します。

4.コンピテンシー評価段階分け

コンピテンシーを運用する前に評価の段階分けや認識の統一もしておきましょう。

1~5段階程度にレベル分けされたコンピテンシーレベルを活用すると効率的です。

5.コンピテンシー面接の実施

コンピテンシー面接の準備が整ったら、コンピテンシー面接を実施します。

面接官がコンピテンシー面接の目的や内容を理解したうえで、応募者を見極め、自社で活躍できる人材や必要な人材を採用しましょう。

コンピテンシー面接の質問例

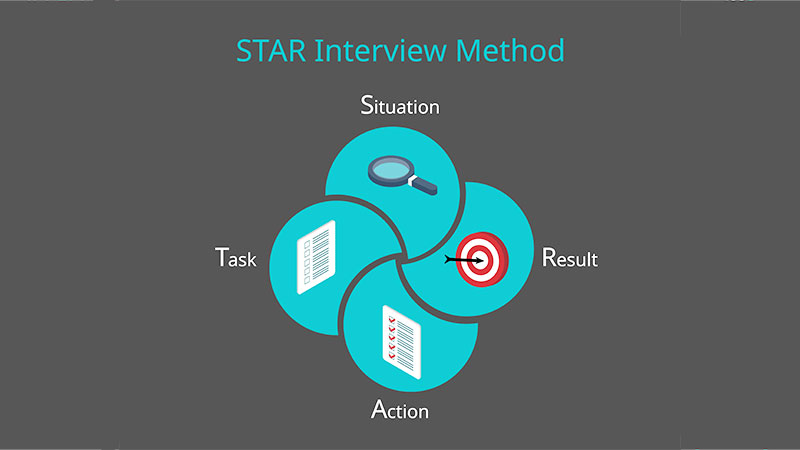

コンピテンシー面接の質問では「STAR面接」の概念を活用するのがポイントです。

STARとは、Situation(状況)Task(課題)Action(行動)Result(結果)の頭文字を取ったものです。一つひとつの質問例を確認していきましょう。

Situation(状況)の質問例

Situationは、過去に応募者が置かれた状況に関する質問です。

- ・どのような場面や状況で自分の力を発揮しましたか?

- ・あなたの役割はどのようなものでしたか?

- ・あなたが所属する組織やチームはどのようなものでしたか?

このように、応募者の過去におけるパフォーマンス状況や役割、組織状況などを質問します。

Task(課題)の質問例

Taskは、過去に応募者が置かれた状況のなかで出会った課題に関する質問です。

- ・その状況において、どのような課題がありましたか?

- ・課題を認識したとき、どのように感じましたか?

- ・課題に対してどのような取り組みを行いましたか?

このように、応募者の過去における課題そのものや課題への認識、具体的な取り組みを聞き出します。

Action(行動)の質問例

Actionは、応募者が感じた課題を解決するためにとった過去の行動についての質問です。

- ・課題を解決するためにとった行動はなんですか?

- ・課題を踏まえてその行動をとろうと思ったのはなぜですか?

- ・課題に取り組む中で、どのような苦労を感じましたか?

行動そのものや行動の経緯、行動によって感じた点などを中心に聞き出します。

Result(結果)の質問例

Resultは、行動の結果について問うものです。

- ・課題に取り組んだ結果、どのような結果になりましたか?

- ・なぜそのような結果になったと感じていますか?

- ・課題や課題への取り組みを通して、感じた点や学んだ点はなんですか?

行動によって得られた結果や結果から感じた点や学んだ点を質問します。

面接の評価はコンピテンシーレベルで評価する

コンピテンシー面接の評価は、コンピテンシーレベルという基準を参考にします。

ここでは、コンピテンシーレベルがどのような内容でレベル分けがされているのか一つひとつご紹介していきます。

また、コンピテンシーレベルは1~5までありますが、数字が大きくなることで必ずしも自社で活躍できるかどうかは言い切れません。

自社で活躍しやすいタイプや求められているレベルを明確にし、コンピテンシー面接の評価に活用しましょう。

レベル1. 受動行動

コンピテンシーレベル1は、受動的な姿勢や行動をとるタイプです。

仕事に対して、自分で課題を発見したり、意見を提案するのではなく、上司や先輩に言われた指示を通して取り組むような姿勢です。

この場合、目的意識が薄い人材や主体性が乏しい人材であると判断しやすいでしょう。

意欲の高い人材や主体性を持った人材を必要としている企業の場合は、このレベルに該当する応募者は自社に合っていないと判断してよいでしょう。

レベル2. 通常行動

コンピテンシーレベル2は、与えられた仕事をミスなくこなすタイプを指します。

主体的な行動は期待できないものの、業務を正確にこなすことができるタイプです。レベル1の受動行動タイプに加えて、ミスを起こさないという点がポイントです。

マニュアル等や上司からの指示があれば問題なく業務を進めることができるため、ある程度マニュアル化された業務が中心となる場合にはこのタイプでも問題ありません。

レベル3. 能動行動

コンピテンシーレベル3は、能動的な姿勢や行動がとれるタイプです。

自分で目的意識を持ち、実現に向けた積極的な取り組みが期待できます。

起こりうる可能性を踏まえて準備をしたり行動をとることができるため、企業としても安心して採用できるでしょう。

レベル4. 創造行動

コンピテンシーレベル4は、創意工夫を行い、状況を変化させられるタイプです。

今あるものだけでなく、自分自身で可能性や方法を考えて行動や提案ができるので、改善につなげられるでしょう。

自分自身だけでなく、周囲へのよい影響も期待できるため、組織や部署としても重宝されやすいタイプです。

レベル5. パラダイム転換行動

コンピテンシーレベル5は、組織における常識やこれまでの固定概念を覆すことができるタイプです。

新たな方法や斬新なアイデアで成功を収めたり、これまでのやり方を改善できるような取り組みを生み出します。

企業に染みついた風習や常識を覆すことのできる人材ですが、この特性を持ち合わせているのはごく稀であることを認識しておきましょう。

コンピテンシー面接で大切なこと

コンピテンシー面接に取り組むうえで、企業として大切にしたいポイントについてご紹介します。

さまざまな関係部署と連携する

コンピテンシー面接に取り組む際は、人事担当者だけでなく関係部署と連携しながら進めることが大切です。

コンピテンシーモデルは、部署や職種によって異なる場合があるため、現場の意見を参考にする必要があるためです。実際にコンピテンシーモデルを抽出した際に、現場の責任者などに確認をしてもらい、問題がないかどうかなどを確認してもらうのがよいでしょう。

また、コンピテンシーモデルのもととなった従業員がいる場合も、抽出したコンピテンシーモデルの確認をしてもらい、大きなズレがないかどうか本人に確認してもらうのも有効です。

コンピテンシー面接の目的やメリットなども丁寧に説明したうえで、快く協力を得られるようにしましょう。

コンピテンシーは定期的に見直しする

コンピテンシー面接では、設定したコンピテンシーモデルを定期的に見直しすることも大切です。

社会情勢やビジネスの変化によって、活躍できる人材の定義が変わったり、これまでのコンピテンシーでは成果が出せなくなったりする可能性もゼロではありません。

そこで、定期的にコンピテンシーモデルが適切かどうかを確認するようにしましょう。

応募者の本質や人間性を見る

コンピテンシー面接では、応募者の本質や人間性を見極めることが大切です。

1つの質問に対して、深掘りし、応募者の価値観や考えに矛盾やズレがないかどうかを確認します。応募者が話す過去の出来事や成果などに注目するのではなく、その際にどのような考えでどのような行動に至ったのかという、価値観の部分を確認するようにしましょう。

また、質問や会話をするなかで、継続して論理的な回答ができているかどうかや、態度の変化がないかどうかなどをチェックするのもポイントです。

自社への適性と貢献能力を見る

コンピテンシー面接では、自社との相性もチェックしなければなりません。

優秀な人材であっても、スキルや経験、希望する職種が自社にない場合、活躍することは難しいでしょう。

そのためにも、設定したコンピテンシーへの理解を深め、応募者が自社で本当に活躍して成果を出せそうかどうかを判断したいところです。

コンピテンシーはさまざまな人事施策にも活用できる

コンピテンシーは、採用面接だけでなく従業員の評価や人材教育など、さまざまな人事施策にも活用できます。

人事評価に導入すると、成果を出すために必要な点を明確にでき、従業員のレベルアップにもつながります。

明確な基準ができると、より公平で納得感の高い評価につながり、従業員満足度やモチベーションも向上しやすくなるでしょう。

人材教育では、コンピテンシーモデルに沿った教育を実施して課題を解決していくことによって、会社全体で成果を出しやすい組織になっていく可能性があります。

人事面談や1on1においては、コンピテンシーを基準として達成度合いなどを話してみるのもいいでしょう。

『スマカン』でコンピテンシー評価を管理

『スマカン』は、人材データの一元管理、戦略的人事の実行をサポートしながら、コンピテンシー評価の運用もサポートするタレントマネジメントシステムです。

コンピテンシー評価にかかる運用は、クラウド上で効率化! 評価シートのテンプレートがあらかじめ用意されており、 進捗管理や集計、データの可視化などもできます。

『スマカン』は、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。

業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化につなげられるでしょう。

用途に合わせた柔軟なプランでお使いいただけるのも『スマカン』の魅力のひとつ。自社の人事課題や目的に合わせて必要なものをご利用いただけます。

サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロード可能!

30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

コンピテンシー面接は、自社で活躍する人材のコンピテンシーと応募者を照らし合わせて見極める面接手法です。

応募者のコンピテンシーを見極められると、入社後に活躍できる人材を採用できるだけでなく、入社後のミスマッチや早期離職も防げるようになるでしょう。

人材採用でミスマッチや離職率を課題と感じている場合は、コンピテンシー面接の導入によって、課題解決につながるかもしれません。

また、コンピテンシーという概念は、面接だけでなく人事評価や教育、組織力の強化にも活用できるため、今後の人事施策としても視野に入れてみてはいかがでしょうか。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!