- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

- 人事労務

心理的安全性とは【ぬるま湯組織との違い】高める効果と低いデメリット

関連資料を無料でご利用いただけます

心理的安全性とは職場で誰に何を言っても、人間関係が壊れることなく、罰を受ける心配もない状態のこと。Googleのアメリカ本社が研究結果を発表して以来、人事・HRやマネジメント領域でも注目を集めるようになりました。

当記事では心理的安全性の意味や効果、誤解されがちな「ぬるま湯組織」との違いを踏まえたうえで高め方も解説します。

>>心理的安全性を高めるサポートも『スマカン』資料を無料ダウンロード

目次(タップして開閉)

心理的安全性とは

心理的安全性とは、もともと心理学用語「サイコロジカルセーフティ(psychological safety)」という英語を和訳したものです。

ビジネスにおいては、職場で誰に何を言ったとしても、人間関係が壊れることなく、罰を受ける心配もない状況を指す言葉として用いられます。つまり、相手の視線や思惑などを気にせず、自分の意見が率直に言える状態です。

| 関連記事 社内コミュニケーションの重要性 |

心理的安全性の定義

心理的安全性の定義づけを行ったのは、ハーバード大学で教壇に立つエイミー・C・エドモンドソン(Amy Claire Edmondson)教授です。彼女は自身の論文の中で、心理的安全性を「対人関係でリスクのある行動をとっても、チームが安全な場所であるという思いが、メンバーの中で共有された状態」と提唱し、話題を呼びました。

心理的安全性の具体例

心理的安全性を理解するための具体例として、会議中に上司の提案に疑問を感じた新入社員を例にあげてご紹介します。

| 心理的安全性が【高い】職場の例 |

|---|

| 村岡さんは日頃から意見交換を推奨している部署だと感じていたため、恐れずに別の方法を提案しました。そうすると上司から、新しいアイデアを歓迎されました。 |

| 心理的安全性が【低い】職場の例 |

|---|

| 宮崎さんは以前に何気なく発言したことで、理由もなく叱られた経験があったため、何も言わずに上司の提案をただ受け入れました。 |

心理的安全性が高い職場と「ぬるま湯」組織の違い

心理的安全性には「率直に何でも言い合える」「非難されない」という特徴があります。しかし否定や非難がない環境は、ただの「ぬるま湯組織ではないか」と感じる方もいるかもしれません。そこで心理的安全性の高い職場と「ぬるま湯」組織の違いを表に整理しました。

| 心理的安全性が高い職場 | ぬるま湯組織 |

|---|---|

| 自由に意見交換を行い、意見の対立がある(対立を恐れない) | 対立を恐れて、意見交換が少ない |

| 業務や目的、成長への意識が高い | 業務や目的、成長への意識が低い |

| リスクをとって、失敗から学ぶ | 失敗を恐れて、リスクを取らない |

| 変革(イノベーション)が起こりやすい | 刺激や緊張感がない、現状維持 |

| 率直に意見する | 空気を読む、察する |

「ぬるま湯」組織とは

「ぬるま湯」組織とは、ぬるま湯があらわす「刺激や緊張感のない」といった意味が転じて生まれた言葉と考えられます。ぬるま湯を居心地がいいと感じる方もなかにはいるかもしれません。しかし、ただ居心地がいいだけでは、心理的安全性が高いとはいえないのです。

心理的安全性の高い職場は、意見の対立がある

心理的安全性が高い職場、居心地がよく「自由に意見が言い合える」からこそ、意見が対立する場面もあります。いくら居心地がよくても、対立を避けて積極的な意見交換ができず、馴れ合いのようになってしまうと「ぬるま湯」組織になってしまうでしょう。

心理的安全性の高い職場は、業務への意識が高い

心理的安全性が高い職場は、職場のコミュニケーションが活発で、従業員一人ひとりの業務への意欲が高まりやすいです。一方の「ぬるま湯」組織は、ただ同僚同士の仲がよいだけで、仕事への目的意識が低く、生産性が上がりにくい傾向にあります。

日本企業が「ぬるま湯」組織になりやすい理由

日本企業が「ぬるま湯」組織になりやすいといわれる理由は、「空気を読む」という言葉があるように、独特の企業風土にあると考えられます。昔から相手の顔色をうかがったり察したりするコミュニケーションが重宝され、対立や衝突が避けられる傾向にありました。そのため、表面的には人間関係が良好であっても、意欲が低く生産性の向上が見込めない、「ぬるま湯」組織が生まれやすいのでしょう。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 従業員エンゲージメントを向上させる3つのポイントと5つの施策 |

心理的安全性が注目されたきっかけ・背景

心理的安全性が注目され始めた背景には、アメリカGoogle(グーグル)社が実施した調査プロジェクトがあります。「プロジェクトアリストテレス(Project Aristotle)」と名を打ったこのプロジェクトは、高い業績を維持できるチームの条件を突き止める目的で2012年から始まりました。

プロジェクトアリストテレスで判明したこと

プロジェクトアリストテレスでは、営業やエンジニアなどの職種を含む180チームを対象に、メンバー同士の関係性と個々の特性がチームに与える影響を検証しました。

効果的なチームの特徴について、判明した意外な事実は以下の通りです。

| 予想 | 個々の能力が高い人材で構成されたチームが、もっとも生産性も高いと予想していた。 |

|---|---|

| 実際 | 個人の能力の高さより、メンバーが互いに協力し合ったうえで各々が最大限の力を発揮し、チームとして学びがあることが重要とわかった。 |

効果的なチームの条件(因子)とは

調査結果を比較分析して、さらに導き出されたのは、効果的なチームをつくるための条件(重要因子)です。次の5つの重要因子は、1から順にチームの効果性において重要な順番とされています。

| 1 | 心理的安全性 | 「ミスを理由に非難されることはない」と感じられること |

|---|---|---|

| 2 | 相互信頼 | 「チームメンバーは引き受けた仕事は最後までやってくれる」と信じられること |

| 3 | 構造と明確さ | 「チームには、有効な意思決定プロセスがある」と感じられること |

| 4 | 仕事の意味 | 「チームのために行っている仕事は、本人にとっても意義がある」と感じられること |

| 5 | インパクト | 「チームの成果が、組織の目標達成にどのように貢献するのかを理解している」と感じられること |

プロジェクトアリストテレスの重要因子によって、心理的安全性は広く知れ渡り、チームや組織の成長に欠かせない概念として、人事マネジメント領域で注目が高まりました。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 従業員エンゲージメントを向上させる3つのポイントと5つの施策 |

心理的安全性を高める効果・メリット

心理的安全性が高まると、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

まず個々のメンバーが本来持っている能力を発揮しやすくなり、チームとして協力し合い、パフォーマンスが向上するメリットが考えられます。また個人やチーム内だけでなく、企業や組織全体にも好影響が期待できます。

心理的安全性を高める具体的な効果・メリットを、個人やチームと組織全体に分けてご紹介します。

個人のパフォーマンスが向上する

心理的安全性が高い職場では、メンバー同士で互いに尊重し会うため、安心して仕事に集中でき、個人が本来持っているポテンシャルも発揮しやすくなる可能性があります。互いに切磋琢磨し、自発的にスキルアップに努めるようになるため、仕事に対するモチベーションも高まるでしょう。

チーム内のコミュニケーションが活発になる

心理的安全性が高いと、たとえ上司と部下の関係でも意見を率直に表現しても非難される心配がないため、チームメンバー同士のコミュニケーション量が増えます。相談や意見交換が活発となるため、新しいアイデアが生まれやすいのはメリットです。互いに協力して尊重し合う雰囲気も生まれ、ハラスメントなども起こりにくくなるでしょう。

チーム内で問題を早期に発見し、対処できる

心理的安全性が高い職場ではミスの報告が早く、メリットといえます。ミスや失敗を報告したからといって、非難される不安が少ないためです。不測の事態にも迅速に対処できるため、ものごとが大きくなってからミスが発覚し、慌てて対処するという事態も減るはずです。

企業全体の生産性が向上する

続いて組織全体にもたらす効果やメリットとして、生産性の向上が挙げられます。心理的安全性が高まり、個人のパフォーマンスが最大化すると、一人ひとりの業務効率が上がり、全体の生産性向上も期待できます。

組織にイノベーションが生まれやすくなる

心理的安全性が高く、メンバー一人ひとりの多様な意見が尊重される組織では、多彩な人材が集まり、ダイバーシティが尊重されます。多様な価値観の中で意見を交わし合うと、多くの発展的なアイデアの創出にもつながるでしょう。新しいことや困難なことにも挑戦しやすい環境になるため、イノベーションが促進されやすくなるという効果が期待できます。

組織の離職率が低下し、定着率が高まる

心理的安全性が高い組織は、個人にとって居心地がよいと感じられる場合が多く、従業員エンゲージメント向上というメリットがあります。従業員エンゲージメントは、離職率と深く関連するといわれています。心理的安全性が高まると離職率が低下する可能性があり、優秀な人材の定着を後押しするでしょう。

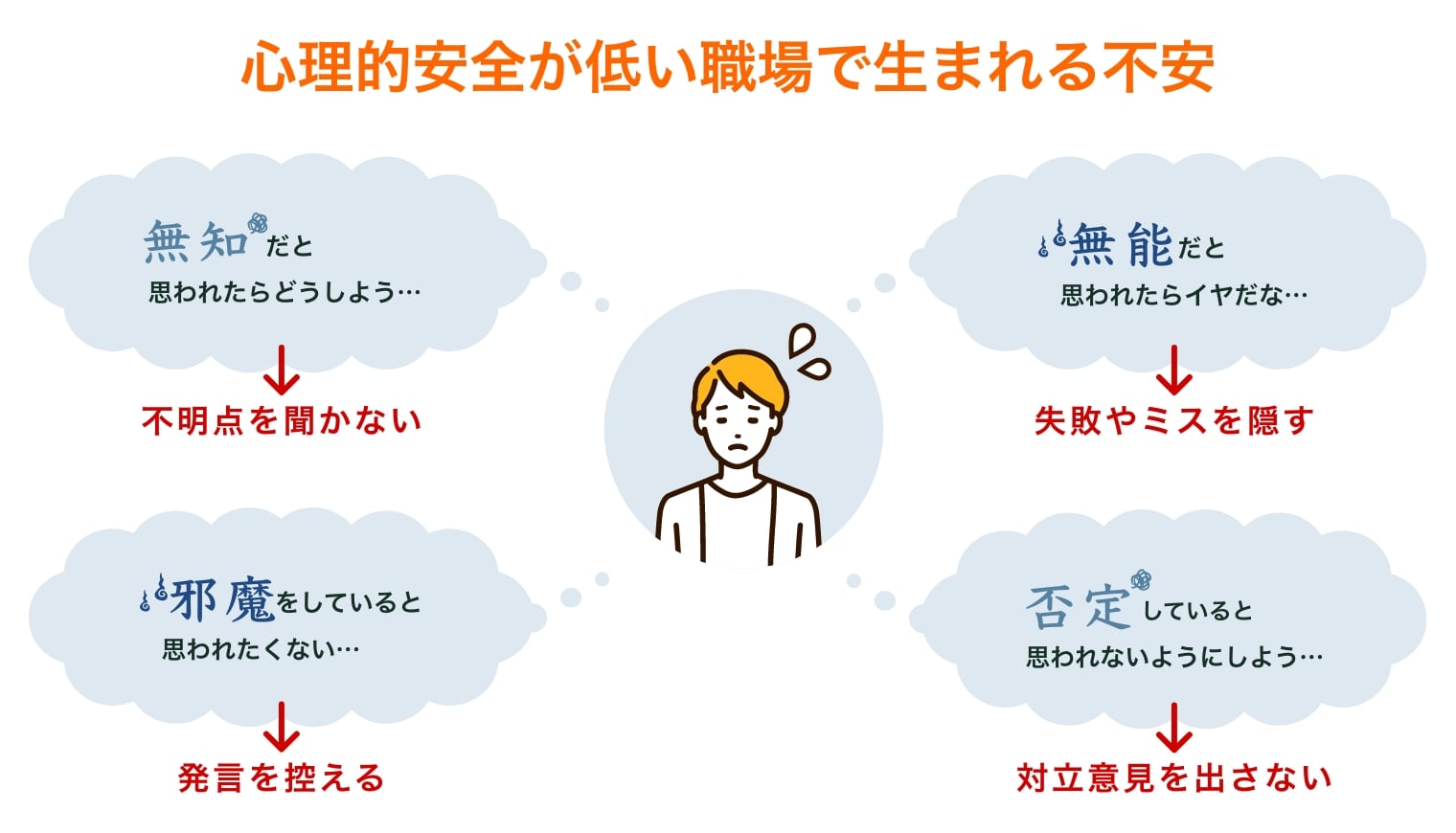

心理的安全性が低い職場で生まれる4つの不安

ここまで心理的安全性を高めることは、チームや個人および組織のパフォーマンス向上に役立つことを解説してきました。

反対に心理的安全性が低い職場では、メンバーにある4つの不安が生まれ、パフォーマンスの低下を引き起こすと懸念されています。研究の第一人者であるエドモンドソン教授が提唱している、4つの不安とは次の通りです

1.無知への不安

心理的安全性が低いと、上司や部下、同僚に無知だと思われる不安が生まれます。無知への不安とは、チームメンバーに知らないことを質問したとき、「こんな単純なことも知らないの?」と言われてしまわないかと思うことです。気軽に質問や相談ができない環境では、コミュニケーション量は減少していくでしょう。

2.無能への不安

無能と思われる不安も、心理的安全性が低い職場で社員が抱えがちな不安です。無能への不安とは、チームメンバーに「こんな簡単な業務もできないの?」と思われることです。そのような環境では、失敗を恐れ、新たな挑戦もしにくくなってしまいまうでしょう。結果的にイノベーションが生まれにくい組織に陥ってしまいます。無能への不安を抱えたままでは、本人がミスや失敗を隠したり報告を恐れてしまい、組織にとって望ましくありません。

3.邪魔への不安

邪魔への不安とは「チームの邪魔になるかもしれない」と感じている状態です。「この場でこの話題を出すべきなのか」と、悪い意味で空気を読みすぎることが不安の要因になっています。

心理的安全性が低い職場では、本音で話す場が設けられず、助け合いやチームワークが生まれにくいというリスクも抱えているといえます。

4.否定への不安

否定への不安とは、反対意見を述べることが「否定」だとネガティブに捉えられてしまうのではないかと思うことです。疑問や問題を感じても発言をためらってしまって、建設的な議論が生まれません。

否定への不安をメンバーが抱える心理的安全性が低い職場では、チームとしての学びや成長に乏しくなってしまう可能性があるでしょう。

このように、従業員に多くの不安が生じてしまう心理的安全性が低い職場は、生産性にも支障が出てくるので大きなデメリットがあるといえます。

心理的安全性が低いとどうなる?|デメリット

心理的安全性が低く4つの不安が漂っていると、職場ではどのようなデメリットが考えられるでしょうか。個人やチームと組織全体に分けて問題やリスクをご紹介します。

個人のモチベーションやパフォーマンスが低下する

心理的安全性が低いと、個々のモチベーションが低下し、業務パフォーマンスが落ちる問題が発生しやすいです。個人に裁量権がなく、提案しても聞いてもらえない不安があるため、質問やアイデア出しを控え、間違いを見つけても指摘しにくくなるのです。本質的な業務改善や付加価値の提供などクリエイティブな業務には手を出さず、「仕事をしている」印象を操作する社員が生まれるリスクをエドモンドソン教授は指摘しています。

チーム内でミスやトラブルへの対処が遅れる

心理的安全性が低いことの問題点は、ミスや失敗を報告しづらい職場の雰囲気により、トラブルへの対応が遅れる点も挙げられます。事故やトラブルは、個人のささいな気づきによって、ものごとが重大になる前に未然に防げる場合もあるでしょう。しかし共有や相談が気軽にできないと、結果的に大きな損害が生まれる可能性があるのです。

組織として隠ぺいや不正を生む可能性がある

ミスや失敗が許容されないのであれば、それらを隠そうとする者もあらわれるかもしれません。問題が明るみになったときにはすでに対処しきれず、企業イメージを考慮して穏便に済まそうとした結果、組織的な隠ぺいや不正行為にまでつながる可能性があります。隠ぺい体質を生み出しやすいのは、心理的安全性が低い職場のリスクといえます。

イノベーションが起きず、組織が停滞する

心理的安全性が低い職場では、イノベーションが生まれにくく、企業の成長を鈍化させるというデメリットがあります。積極的な提案やアイデアを出す人が少ないため、新しい製品や企画、改善業務が発生しないためです。これまでと同じ業務を続ける前例踏襲型の風土では、いずれ売り上げが頭打ちになり、組織としての停滞を招きかねません。

組織の離職率が高まり、定着率が下がる

心理的安全性が低いまま放置すると、離職率にも影響を及ぼす可能性があります。従業員が常に無知・無能・邪魔・否定への不安を抱えており、居心地が悪いためです。強いストレスによって離職者が増え、全体の離職率が上がり、人材が定着しない組織になってしまうのは大きなリスクといえます。

心理的安全性が高いサイン・測定方法とは

ここまで心理的安全性について、企業やチームメンバーにとっての効果・メリットとリスク・デメリットなどをご紹介してきました。そこで自分の職場が心理的安全性が高いのか、低いのか気になる人もいるかもしれません。

心理的安全性を計測する、2つの確認方法をご紹介します。

7つの質問でチェックする

職場の心理的安全性を測る方法として、エドモンソン教授は、次の7つの質問を挙げています。

| 職場の心理的安全性を測る7つの質問 |

|---|

| Q1.チームの中でミスをすると、たいてい非難される |

| Q2.チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える |

| Q3.チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある |

| Q4.チームに対してリスクのある行動をしても安全である |

| Q5.チームのほかのメンバーに助けを求めることは難しい |

| Q6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない |

| Q7.チームメンバーと仕事をするとき、 自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる |

引用:「効果的なチームとは何か」を知る(Google re:Work ガイド)

設問1、3、5はネガティブな質問内容、設問2、4、6、7はポジティブな質問内容です。上記にポジティブな回答をするチームメンバーが多いほど、心理的安全性が高い組織といえるでしょう。

3つのサインがあるか確認する

エドモンソン教授によると、心理的安全性が高い職場は次の3つのサインが見られるとしています。

| 1 | 前向きな発言が多い |

|---|---|

| 2 | ミスや問題について頻繁に話し合う |

| 3 | 社内に笑いとユーモアがある |

特に管理職・マネージャーは、自分のチームに上記のような傾向が見られるか確認してみましょう。ネガティブな意見が多く、ミスを隠しがち、暗くて遊びがない雰囲気という場合は、次にご紹介するポイントを意識するといいかもしれません。

心理的安全性を高めるポイント

心理的安全性は、Google社のプロジェクトをきっかけに広く知れわたり、欧米の組織マネジメントや人事分野を中心に研究が進められてきました。日本でも調査研究をもとにした書籍が発行され始めています。

日本能率マネジメントセンター出版の『心理的安全性のつくりかた』によると、心理的安全性をつくる重要な因子として次の4つが紹介されています。

| 1 | 話しやすさ | 意見交換やミスを含めた報告がしやすい環境で、チームメンバーが心理的にリラックスできていること。 |

|---|---|---|

| 2 | 助け合い | 課題に直面したりやトラブルの発生時にも、メンバー同士で互いにサポートしたり、協力し合える体制が整っていること。チームワークを築くうえで大きなポイント。 |

| 3 | 挑戦 | 挑戦的な意思決定や行動できる組織風土が整っていること。イノベーション創出の機会にも恵まれる。 |

| 4 | 新規歓迎 | お互いの違いや、個性、新しいことを認め合えること。個性や才能に応じて、適材適所の人材配置にもつながる。 |

参考:石井遼介著『心理的安全性のつくりかた』(2020)日本能率マネジメントセンターより作成

つまり、心理的安全性を高めるためには

- 失敗も含めて話しやすい環境をつくる

- お互いに助け合う体制を整える

- メンバーの挑戦的な姿勢を歓迎する

- メンバー同士の違いを認め合う

ことがポイントといえます。

心理的安全性を高める方法

自社の心理的安全性が低く、高めたいと考えている場合、どのような方法があるでしょうか。ポイントを踏まえて、特に管理職層・マネジャーの方は「ぬるま湯」組織とならないためにも確認しておきましょう。

対話や雑談の機会を提供する

弱点も含めて本音で話せる面談などを定期的に実施し、コミュニケーションを促進して風通しをよくしましょう。従業員にリラックスしてもらうために、会議の前にアイスブレイクを行うのもいいかもしれません。その際は発言が均等になるように、リーダーは配慮するといいでしょう。

感謝の気持ちを持ってメンバーを称える

メンバー同士で認め合い褒め合うことで、意見交換がしやすくなり、心理的安全性が高まりやすくなります。感謝の気持ちを率直に伝え合うチームにすることが大切です。

問題を前向きに捉える

問題やトラブルが起きても、特に管理職やマネージャーは、前向きに発想を転換し、次に取るべき行動を示しましょう。誰かの意見に反対するような発言をする場合は、改善案を出し、お互いに納得のいく着地点を見つけられるようにします。

協力し合う体制を整える

特に新メンバーやミスをしたメンバーに対して、温かくサポートするフォロー体制を充実させましょう。OJTやメンター制度を取り入れるのも一案です。

完璧を求めないことを示す

完璧主義は、失敗を恐れ「間違ったことを言ってしまったらどうしよう」という不安につながり、心理的安全性を低下させてしまう恐れがあります。6割程度で方向性を確認するなど、失敗よりも挑戦を受け入れる風土をつくると、組織としてのイノベーションも創出されやすくなります。

メンバーの多様性を受け入れる

チームメンバーの多様な価値観を認め合う雰囲気づくりに努めましょう。相手に受け入れられているという意識があると、「4つの不安」も解消に向かうはずです。

心理的安全性を高める人材マネジメント施策

心理的安全性を高め、生産性の高いチームづくりに役立つ、より具体的なマネジメント手法にはどのような方法があるでしょうか。実践しやすい施策を3つご紹介します。

OKR

OKRは有名な目標管理方法の一つです。最初に企業としての大目標(Objectives)を定め、目標達成の指標となる成果指標(Key Result)を設定するという手法です。

成果指標を数値化して達成を目指すため、誰から見ても達成度がわかりやすくチーム内のコミュニケーションも活発化します。発言が活発になると協力体制が整うため、心理的安全性を高めることにもつながるでしょう。

1on1ミーティング

1on1ミーティングは、チームメンバー同士で行われる定期的な1対1の面談です。業務のことからプライベートのことまで、ざっくばらんに会話をすることで、お互いに信頼関係を築き、メンバーの成長を支援する目的があります。

チームのメンバー間で信頼関係を構築するために、互いに関心を持ち、話を聞いたり聞いてもらったりする機会は重要といえます。1on1を通してまずは1対1で率直に意見を言い合える関係をつくっておくと、チーム全体の心理的安全性も保たれていくでしょう。

ピアボーナス

ピアボーナスとは、従業員同士で報酬を贈り合う制度です。職場の心理的安全性を高めるには、まず従業員が「認められた」と感じられることが大切といえます。感謝の気持ちをメンバー同士で示し合えるピアボーナスの導入も、心理的安全性を高めるには有効でしょう。

以上3つの施策以外にも、日頃から意識的に、メンバー同士でざっくばらんに雑談したり、部下からも上司へフィードバックしたりするなど、職場環境を整えておくといいでしょう。

心理的安全性を高めて組織のパフォーマンス向上

心理的安全性とは、自由な意見交換を尊重し、何を言っても関係性が破綻することなく、非難される恐れがない安心が保たれた状態です。意見を言っても非難されず居心地がいいという点で「ぬるま湯」組織と混同されがちですが、心理的安全性は意見の対立を恐れず、成長意欲が高い組織に生まれます。

当記事は、心理的安全性の意味や効果、ぬるま湯組織との違いや高める方法について解説してきました。心理的安全性が高まると、チームや個人のパフォーマンスが上がり、組織全体の生産性向上が期待できます。自社で心理的安全性を高めようとする場合は、「ぬるま湯」組織とならないよう注意しましょう。

『スマカン』は従業員のスキルや経験を可視化して一元管理し、人材配置や人材育成に役立つタレントマネジメントシステムです。人材情報や個人の目標、1on1の実施記録などもまとめて管理でき、よりよい組織づくりをサポートします。自社の人事課題や目的に応じて、欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!