- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事評価

OKRとは?Googleも導入の目標管理手法|MBOやKPIとの違い

関連資料を無料でご利用いただけます

OKRは、Google社やメルカリなど、誰もが耳にしたことのあるような大企業も導入する目標設定や管理方法です。

しかし会社としての目標設定を改善していきたいという想いはありながらも、そもそもOKRの意味や意義、OKRの進め方がよくわからないという経営層や人事担当者も少なくないでしょう。

そこで今回はOKR導入を意識し始めていたり、会社の目標設定について迷われている経営層や人事担当者に向けて、OKRとはどのようなものか、わかりやすく解説していきます。

OKR導入や目標設定・管理についての参考にしてみてください!!

目次(タップして開閉)

OKRとは?

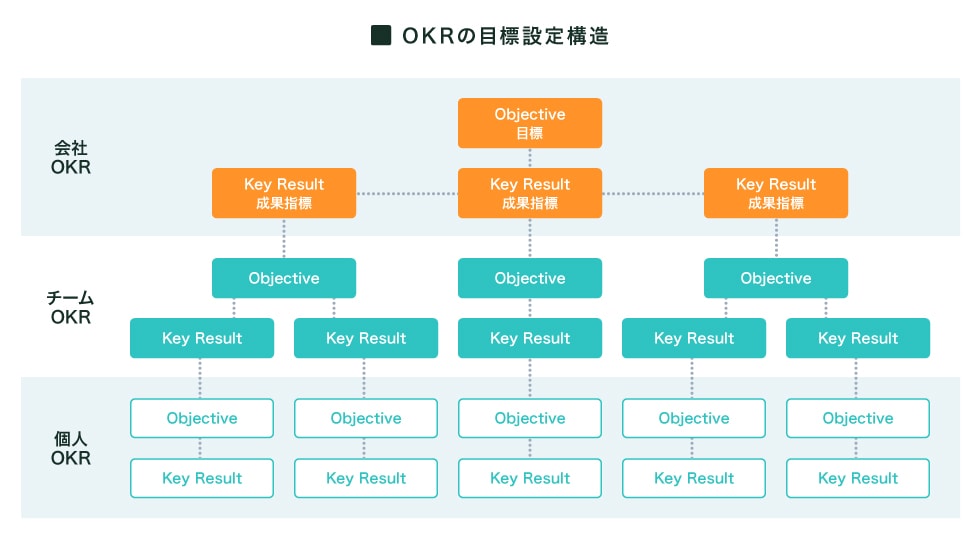

OKRとは、ひとつの目標とともに複数の結果が付随するような目標管理方法です。

目標を達成するために必要な結果を設定し、その内容に従って、各部署や個人レベルに必要な業務や役割を割り振っていきます。

OKRには、年間目標から四半期目標を設定し、明確な目標に向かって部署や従業員が動いていくという特徴があります。目標に対する進捗確認も随時行っていくため、最終的な評価自体も公平で納得感のあるものになりやすいといえるでしょう。

OKRの意味や略を解説

OKRはObjectives KeyResultsの略であり、意味としては、「ひとつの目標(O)」と「主な結果(KR)」として成り立ちます。

OはObjectives

目標として設定されるObjectivesは、組織が目指すゴールです。そのため、定性的な目標かつ取り組むメンバーや従業員のモチベーションが上がるような内容であるものが望ましいとされています。

また、定性的な目標であるため、Oとして定量的な数字目標は入れません。Oを達成するための定量的な数字目標をKRに設定することになるからです。

・定性的な目標

・従業員のモチベーションが上がるもの

・わかりやすい内容

・四半期で達成できる目標

・達成度が60~70%程度になるようなもの

KRはKey Results

Oを導く主要な結果としてのKey Resultでは、具体的な数値目標が該当します。これは、Oを達成するための進捗を計る指標にもなり得るためです。

ストレッチの効いた内容で、「難しい目標ではあるものの、頑張れば達成できる可能性がある」というような目標が望ましいとされています。

・Oを達成するための定量的な目標

・KRの数としては2~5個程度

・ストレッチの効いた内容

自信度

OKRでは目標に対する自信度を設定することがあります。この自信度の指標を参考にすることで、目標達成に向けての課題や懸念点を見つけたり、担当者のフォローにも役立ちます。

また、KRにおける「難しい目標ではあるものの、頑張れば達成できる可能性がある」という感覚は、OKRにおける目標に対する自信の指標にも同様のことが言えます。

自信度を何段階で設定するかにもよりますが、「絶対に無理」と感じる内容と「余裕で達成できる」という内容の中間である「できるかもしれないけれど、無理かもしれない」というような状態をKRとして設定するのが理想です。

進捗率

OKRにおける進捗率は、達成度合いのことを指します。KRの進捗率を計測することで、現時点でのOKR達成率を推し量ることができます。

KRは、Oを達成するために必要とされる結果であるため、KRの進捗が悪い場合はOの達成率も悪くなると考えることができます。

進捗率が芳しくないKRがある場合は、重点的に対応するなどの改善策や優先度の変更なども行えるようになります。

ムーンショット・フルショット

ムーンショットとフルショットは、OKRをはじめとした目標設定に関連する重要な考え方です。

ムーンショットは、「月に届くようなショット」という意味で、挑戦の意味合いが強く、達成することが難しい目標と言えます。しかし、達成すれば大きな成果をもたらす可能性があります。

また、困難な課題に向けて打開策や改善策を考えたり、個人の能力を上げようとするメンバーが生まれる可能性もあるため、良い影響がもたらされるでしょう。

一方のルーフショットは、「屋根に届くようなショット」という意味で、少し難しいものの達成可能な目標です。そのため、目標達成度の水準としては100%が期待されます。

OKRというよりは、MBO(Management By Objectives)やKPI(Key Performance Indicator)での設定が望ましいでしょう。

OKRの歴史やGoogle社のOKR導入

OKRは、アメリカのIT企業Intel社から発祥しました。

Google社やFacebookなど、IT企業の拠点ともなっているシリコンバレーの大企業が導入していることでも有名です。日本ではメルカリやChatworkでも導入されており、注目を集めています。

OKR導入メリットや効果

続いてOKR導入のメリットや効果について8つご紹介します。

目標の明確性や優先順位の理解

OKRは、会社としての目標や優先度を理解して業務に取り組むことにつながるため、最終的な目標達成のために部署ないし従業員一人ひとりがどのような役割でどのような業務を優先に行えばよいかということが明確になりやすくなります。

目標や取り組むべき業務の優先順位が付きにくかった場合も、ひとつの目標とそれに付随する各結果のために何をすべきなのかを意識するため、業務効率化や無駄な業務の軽減にもつながるでしょう。

会社目標に対する団結力

OKRでひとつの目標を明確にすることで、会社目標を従業員全員が理解し自分のこととして意識することができるようになります。

また、ひとつの目標として展開されることで、目標達成に対する団結力が生まれやすくなるでしょう。各部署間や従業員同士でも、より結束して協力や連携することができるようになります。

柔軟な対応が可能

OKRは、四半期など比較的短い期間での目標設定であるため、状況に応じて調整や変更など柔軟な対応が可能になります。

そのため、仮に高すぎる目標を設定して現状からかけ離れている場合などには、改めて見直しや調整がかけやすくなるでしょう。

目標設定の時間を節約

OKRのO自体はシンプルに設定されるものであることから、大幅な時間をかけずに目標設定ができるようになります。

KRについても、Oの目標から逆算するような数値目標を設定することになるため、スムーズに設定できるでしょう。目標設定をスムーズに行うことで、これまで目標設定に使っていた時間を本来の業務に割くことができるようになります。

従業員エンゲージメント向上

OKRは、目標を社内全体で共有して目標達成にむけて動くため、会社としての団結力や連帯感、従業員一人ひとりの会社への貢献意欲も育みやすくなるでしょう。

目標に集中

OKRは、最終的に会社のひとつの目標にむけて動いているため、その目標を達成するために自分が設定した目標に向けて集中しやすくなります。数が多すぎない設定になっているのも集中できるポイントと言えるでしょう。

また、ストレッチのきいた目標でもあるため、より集中して業務に取り組む必要があります。

部署間のコミュニケーション

OKRでは、最終的には会社のひとつの目標を達成するために部署や従業員が業務に取り組みます。そのため、異なる部署間であっても、目標達成のために協力や連携しやすくなるでしょう。

こうした部署間や部署を超えたコミュニケーションが取りやすくなることで、協力しあう環境が育まれ、会社がよりより組織へと成長していくことにもつながります。

ストレッチが効いた目標で成長を促進

OKRは「できるかもしれないけれど、無理かもしれない」というようなストレッチの効いた目標内容を設定することになります。

自分の業務への取り組み方を改善したりスキルアップしていくことができれば、従業員の成長も期待できるでしょう。

OKRとMBOやKPIの違い

続いてOKRと混同しやすいMBOやKPIとの違いについて解説します。

MBOとは

OKRと混同しやすいMBO(Management By Objectives)は、生産性向上や従業員の業績評価を行うために活用される目標管理制度です。

| 関連記事 MBO(目標管理制度)とは? |

OKRとMBO(目標管理制度)の違い

OKRとMBO(目標管理制度)は、評価、達成度測定、目標の共有、目的、目標達成の水準において違いがあります。

①評価

MBOでは、目標に対する評価は半年~1年に1度を目安に行います。まとまった期間を通して、目標に対しての結果や貢献度、行動について1年の終わりに評価を行うものです。

OKRの場合は、四半期に一度の頻度で評価を行い、短期間ごとに確認や見直しを行うため、柔軟な対応ができるようになっています。

②達成度測定

MBOでの目標に対する達成度測定は、定量・定性を組み合わせて行ったり、どちらか一方のみという場合など、組織や状況によってさまざまなかたちで行います。

OKRの場合はそもそもの性質から、定性目標とともに定量的な目標の達成度も測定できるようになっているため、明確でありスムーズなジャッジができるようになります。

③目標の共有

MBOの場合、設定した目標は上司と本人など、限られたメンバーのみで共有されることが一般的です。目標設定は個別に行い、部署や全社的への共有はされません。

OKRの場合は、目標自体が企業や部署で共有されます。従業員それぞれの目標は組織内で公開され、達成するための調整や見直し等が行われるかたちになります。

④目的

MBOの目的は、人事評価に活用するためのものという側面が強く、業績によって従業員の報酬を決定するための目標管理制度です。

OKRは、企業が大きな目標を達成することに重きを置いているため、個人レベルの報酬には直接影響しません。

個人レベルの報酬と連動してしまうことで、場合によっては報酬のために低い目標を設定してしまう可能性があるからです。

⑤目標達成の水準

MBOでは目標達成に対して100%以上の達成率が求められます。これはMBOが、業績や報酬と連動しており、目標設定の際に低めに設定することが起こり得るためです。

OKRの場合は、60~70%程度の達成度が求められます。OKRはストレッチの効いた目標を設定しているため、簡単に100%達成する目標は設定しないようになっているためです。

KPIとは

OKRを考えるにあたって区別しておきたいKPI(Key Performance Indicator)は、重要業績評価指標の意味を持ちます。目標達成のために、プロセスを計る指標です。

| 関連記事 KPIとは? |

KPI(主要業績評価指標)とOKRの違い

KPIは、目標達成のためのひとつの指標であり、それまでの進捗や過不足を確認できるようにする指標であるため、進捗率としては100%以上が求められます。

OKRは、ひとつの目標に対して出すべき結果までを設定しているため、そのゴールへ向かうために逆算した設計をしていけばよいものです。

達成率としても60~70%程度を理想としており、目的が異なるKPIとの達成率とは差があります。

| 関連記事 目標管理と人事評価の関連性 |

OKRの導入や設定ステップ

- 年間・四半期ごとの会社OKRを設定→周知

- 部門やチームのOKRを設定→周知

- 個人OKRを設定

- 進捗確認

- 1on1で中間チェック

- 四半期OKRの評価と振り返り

- 次の四半期の企業OKRを設定

1.年間・四半期の会社OKRを設定→周知

OKRの大元となる、会社全体としてのOKRを立てます。

まずは最初に年間のOKRを立てたうえで、逆算や調整を行いながら四半期OKRを設定します。

会社全体のOKRが立ったら、従業員全体に周知を行いましょう。

なぜこの目標なのかという点が伝わるように、OKR設定の背景や理由を説明し、従業員の理解を得られるようにすることが重要です。

2.部門やチームのOKRを設定→周知

会社全体のOKRを踏まえ、部署やチームがそれぞれOKRを立てます。

OKRが設定できたら、それぞれのOKRについて周知を行います。OKRの責任者や各KRの担当者等についても紹介しましょう。

3.個人OKRを設定

部署やチームのOKRが周知されたら、従業員が個人のOKRを設定します。個人OKRを設定する際は、基本的に上司や責任者と1on1をして決めていきますが、チームで話し合ってそれぞれのOKRを設定する場合もあることも認識しておきましょう。

4.進捗確認

OKRでは、チェックインやウィンセッションなどを通して、コンスタントに目標に対する進捗を行うのがおすすめです。

これは細かい進捗確認と共有を行うことで、責任者が従業員の目標を達成するためのサポートができるためです。

目的としては会社のOKRを達成することであり、そのための部署や個人OKRを設定しているため、個人レベルでの目標達成も重要なポイントとなるのです。

【チェックインミーティング】

チェックインワンとは、週あたまに進捗確認を行うMTGのことを指します。目標達成の障害を減らすことや今後の目標達成に向けた動きの確認を目的としています。

定期的にチェックインミーティングを行うことで、つねに目標達成の障害になるような原因を見つけ、解決に導くことにつながるでしょう。

【ウィンセッション】

ウィンセッションとは、週の終わりに行われるMTGであり、目標進捗の進展について共有し、称賛や労う言葉を書けるポジティブなものです。

進捗確認だけでなく、目標達成に向けたそれぞれの行動や努力を承認することでエンゲージメントを向上することが良い影響を生み出します。

5.1on1で進捗確認や進捗管理

OKRでは進捗確認を行う場合、とくに節目となるタイミングでは上司や責任者と1on1を行います。

高い目標に取り組むなかでは、従業員本人だけでなく、上司や責任者との連帯感やサポートが重要になります。従業員の進捗を把握するだけでなく、その後の業務を鼓舞するようなコミュニケーションを取るようにしましょう。

6.四半期OKRの評価と振り返り

OKRを設定した期間が終了したら、OKRの評価を行います。点数や達成度などから振り返りをしましょう。

目標達成度が極端に高いもしくは低いなどといった項目がある場合には、調整や変更を考えてみます。

7.次の四半期の企業OKRを設定

四半期OKRが終了するとともに、次の四半期が始まります。

前期のOKR達成度などを踏まえ、あらためて年間OKRに基づいた新たな四半期OKRを立て、調整を行いしょう。

会社OKRの設定ができ次第、全体周知を行うというサイクルを繰り返します。

OKRの評価

続いてOKRの評価について解説します。

OKRの達成率の理想は60~70%程度

OKRでは、高い目標を設定しているため、最終的な達成率としては60~70%を理想としています。

これよりも高い場合は目標が易しかった、これよりも低い場合は目標が難しかった可能性が考えられます。次四半期の目標設定の際の参考にしましょう。

OKRは個人を評価するものではない

OKRは、あくまでも会社としての業績を伸ばすために使われる目標管理方法であり、個人の評価を行うものではありません。

そのため、従業員のOKR評価は、従業員個人の役割やパフォーマンスを捉え、OKRへの貢献や影響についてのヒントにしましょう。

会社OKRの評価も共有

OKRでは会社OKRの評価も全体に共有するのがおすすめです。

たとえば前四半期のOKR評価を用いながら、次四半期のOKRを共有を行うことで、前期の振り返りと今後の意識強化にもつながるでしょう。

途中進捗もOKR評価の準備になる

OKRを進めていくなかで、随時追跡や進捗確認を行うことで進捗把握ができます。

進捗把握を行いながら、最終的なOKR評価への準備につながります。また、次四半期のOKR設定について準備をする際にも役立つでしょう。

人事評価と切り離すべきなのか?

OKRは、人事評価とは基本的には直結しないものとしています。OKRの目的としては、会社として業績を伸ばすために難易度の高い目標設定にすることだからです。

人事評価や報酬に影響する場合、あらかじめ部署や個人目標において、低い目標を設定してしまう懸念点があるため、人事評価とは切り離すという考え方が基本です。

OKRの注意点や失敗しないためのポイント

続いてOKR運用にあたっての注意点や失敗しないためのポイントを解説します。

上司や責任者だけで目標設定しない

OKRは設定したら終わりではなく、部署メンバーや従業員の意見にも耳を傾けて調整することが重要です。

ひとつの目標に向かって動いていくためには、納得感があるものでなければなりません。部署メンバーや従業員に共有した際に出た意見なども参考にしながら、目標を設定するようにしましょう。

目標内容から評価まで公開する

OKRで設定した目標や評価については、全体共有を行い、社内の誰がいつでも確認できるようにしておきましょう。透明性を確保することで、信頼性や納得感が生じやすくなるはずです。

社員のモチベーションを高める

OKRに取り組む各従業員のモチベーションが高まるよう、チャレンジ的な目標設定にすることや上司との1on1でのコミュニケーションを大切にしましょう。

人事評価や業績評価に直結させない

OKRでは、個人の人事評価や業績には直結させないようにすることが大切です。

もともとOKRは高めの目標設定を行うものとされています。仮に達成度が60%だった場合は人事評価がイマイチになってしまったり、逆に評価を上げるために低い目標を設定する可能性があるため、注意しましょう。

定期的に1on1や進捗確認MTGを行う

OKRを進めていくうえでは、定期的かつ頻繁な進捗確認や上司からのサポートを行っていきましょう。

高い目標設定となっている場合、簡単には達成に近づけません。 従業員が精神的にも不安を抱えすぎないためにもコミュニケーションをとって、ともに目標達成に向かって動いていくという姿勢を意識するようにしましょう。

OKRのQ&A

OKRについてよくあるご質問にお答えいたします。

【Q】OKRは何の略でどのような意味がありますか?

OKRはObjectives KeyResultsの略であり、「ひとつの目標(O)」と「主な結果(KR)」という意味を持ちます。

ひとつの目標を達成するために付随する定量的な結果を設定、達成することで、ひとつの目標を達成できるような状態になっているというイメージです。

【Q】OKRはなにを使用して進めるのがよいですか?

OKRを行う場合は、OKRのツールを使用するのが効率的です。Excelなどのシートでも進めることはできますが、ツールを使用することで、よりわかりやすいOKRとなるでしょう。

目標を可視化できたり、会社や部署のOKRもツールですぐに確認できるため、おすすめです。

OKR管理や人材データ管理なら30年の歴史を誇るスマカン

スマカンは、OKRなどの目標管理や人材データの一元管理、戦略的人事の実行をサポートするタレントマネジメントシステムです。

目標管理では、クラウド上でOKRを一元管理することが可能!KPIなどの進捗管理や集計、データ可視化なども魅力のひとつです。

また、評価シートを自由に設計できるため、OKR評価や1on1の際にも、テンプレートを使用して簡単に行えるようになります。

スマカンは、多くの官公庁や大学法人、様々な規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織強化につなげることができるでしょう。

用途に合わせた柔軟なプランでお使いいただけるのも魅力のひとつ。自社の人事課題や目的に合わせて必要なものをご利用いただけます。

スマカンでは、サービス資料はもちろん、様々な人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますのでお気軽にお問合せください。

まとめ

OKRは、ひとつの目標に対して付随する結果に向けて進んでいく目標管理方法です。

会社の業績がアップする可能性や会社組織としての団結力、従業員個人の貢献意欲や自主性、成長など様々なメリットが見込まれます。

目標管理方法や、これまで行っていた目標設定への効果を疑問視している場合などは、ぜひ一度OKR導入を検討してみてはいかがでしょうか。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!