- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事労務

【例文あり】顛末書の書き方とは? ポイントや始末書との違いを解説

関連資料を無料でご利用いただけます

業務で何かミスやトラブルが発生した場合、会社から顛末書の提出を求められることがあります。顛末書とは報告書の一種ですが、なかには「書き方がわからない」「顛末書と始末書の違いがわからない」と悩む方もいるかもしれません。

当記事では、顛末書の書き方やポイントを具体例とともにご紹介します。また、混同されがちなビジネス書類との違いもあわせて解説します。

目次(タップして開閉)

顛末書とは

顛末書とは、業務上に起きたミスやトラブルについての経緯を会社に報告する書類です。同時に再発防止策も記載します。一般的には問題が収束したあとに、できるだけ早く作成し提出します。

顛末とは

「顛末」は「てんまつ」と読みます。辞書を引くと「顛 (いただき) 」から「末 (すえ) 」までという意味を持っていることが記載されています。つまり、「物事の最初から最後まで」「一部始終」を指します。

顛末書を書く目的

顛末書を書いて提出する主な目的は、「ミスやトラブルの再発防止」です。顛末書には、業務上のアクシデントについての経緯を報告するだけでなく、再発防止に向けた具体的な対策を示す必要があります。

顛末書を書いて提出することは、ミスやトラブルを起こしてしまった従業員と組織の間で、信頼関係を再構築する重要な役割があります。

| ミスやトラブル防止に役立つ関連記事 進捗管理の見える化とは 人事に役立つ「見える化」システムとは |

顛末書の提出を求められるとき

顛末書の提出を求められるシーンは、たとえば以下の通りです。

| ・自社で取り扱っている商品やサービスに不備や欠損があった ・発注、納品、請求ミスなど事務処理や手続きでミスが起きた ・業務中の交通事故、横領、不祥事 |

社内処分の対象にならないようなものから、法的措置がとられるような事象までさまざまなケースが挙げられます。

顛末書とほかの文書との違い

顛末書と似たような文書に「始末書」や「経緯報告書」「反省文」といった文書があります。ここでは顛末書とそれぞれの違いを解説します。

顛末書と始末書の違い

顛末書は、起きてしまったミスやトラブルの経緯報告、および解決策を自社に向けて報告する書類です。一方で始末書は、ミスやトラブルの経緯報告とともに起こしてしまった事象に対する謝罪文も記載します。

また、顛末書は基本的に社内向けに書いて提出します。始末書も社外にも公表することがありますが、基本的に始末書は直属の上司に提出することが多いでしょう。

顛末書と始末書は、どちらが重い?

顛末書と始末書のどちらが重大さがあるかという点でいえば、そもそもの目的が違うので比較はしづらいといえます。しかし、直属の上司に提出する始末書と比べ、顛末書は会社に提出するものであることから、特に重大なインシデント・アクシデントが起きた場合に書く顛末書の方が「重い」と捉えることはできるかもしれません。

顛末書と経緯報告書との違い

顛末書と混同されがちな書類には「経緯報告書」もあります。経緯報告書も顛末書と同じく業務上のミスやトラブルの経緯について報告する書類です。一見すると同じもののように感じるかもしれませんが、両者は似て非なるものです。

顛末書はトラブルが解決したあとに作成するのに対し、経緯報告書はトラブルが解決する前に作成します。

顛末書と反省文の違い

では顛末書と「反省文」の違いはなんでしょうか。こちらも混同されがちな書類ではありますが、反省文とは自分の行動についての反省の意を記した文書のことを指します。個人的な報告書の意味合いが強く、提出先も一般的には直属の上司となります。

同じような書類には、先に述べた始末書がありますが、始末書はなんらかの懲罰を受けるケースが多いことに対し、反省文は仕事上の失敗やミスのほか、ほかの社員に迷惑をかけてしまった場合に、その行為を二度と起こさない気持ちがあることを伝えるものなので、基本的には懲罰には値しない内容についてを書くものです。

顛末書の書き方 構成とポイント

もし実際に会社から顛末書の提出を求められた場合、どのように書類を作成すればよいのでしょうか。ここでは顛末書の書き方・構成を解説します。

嘘偽りなくわかりやすい内容を心掛ける

まず大前提として、顛末書に記載する内容に嘘偽りがあってはいけません。事実を記載するとともに、誰が呼んでもわかりやすい内容にまとめましょう。また、感情論や主観を入れず、客観的な視点で書くようにしましょう。

ビジネス文書のルールに従う

顛末書は正式なビジネス文書です。そのため、ビジネス文書の書き方のルールに沿って作成する必要があります。日付や宛名、差出人・件名は必ず記載しましょう。署名の欄に捺印もしておくことで、その文書が責任をもって作成された証になります。なお、顛末書には時候の挨拶などは必要ありません。

文章構成や表現に気を配る

事実を明確にするために、文章構成や表現には気を配りましょう。このときに5W1Hを意識しながら構成すると、どこに問題があったのかがわかりやすくなります。具体的には次の内容を盛り込むようにしましょう。

トラブルの発生日時・場所・内容

顛末書には問題が発生した日時や場所、トラブルの内容のいずれも記載しなければなりません。これらの要素が1つでも欠けていると、問題の経緯がわからなくなってしまいます。

被害の規模

発生したトラブルによって、何かしらの損害が生じた場合は、被害の規模についても記載しましょう。

対応方法

発生したトラブルに対し、どういった対応を行ったのかも記載します。こちらについても、読み手がすぐにイメージできるよう具体的かつ簡潔に記載しましょう。

再発防止策

今回のようなトラブルが二度と起きないようにするための対策についてを記載します。現実的ですぐに実行できるだけでなく、同じことを繰り返さずに済む方法をしっかり考えましょう。

担当者の見解

顛末書の締めくくりに、担当者の見解を述べます。謝罪の意はこの部分に盛り込むことが一般的です。ただし、感情論や主観による謝罪ではなく、客観的な内容にするように心掛けましょう。また、再発防止への意思についても記載するとよいでしょう。

顛末書の例文 社内・社外向けの書き方を解説

ここからは、実際に顛末書を作成する場合の例文を紹介します。社内向け、社外向けとそれぞれの書き方を解説しますので、状況に合わせて使い分けるようにしてください。

社内向け顛末書

この例では、経緯を箇条書きにすることで、簡潔に経緯を説明しています。顛末書の書き方に決まりはありませんが、このように一つひとつを端的に説明することで、誰にでもわかる書類にすることができます。

| 日々の業務のヒントに! 人事のお役立ち資料を無料ダウンロード |

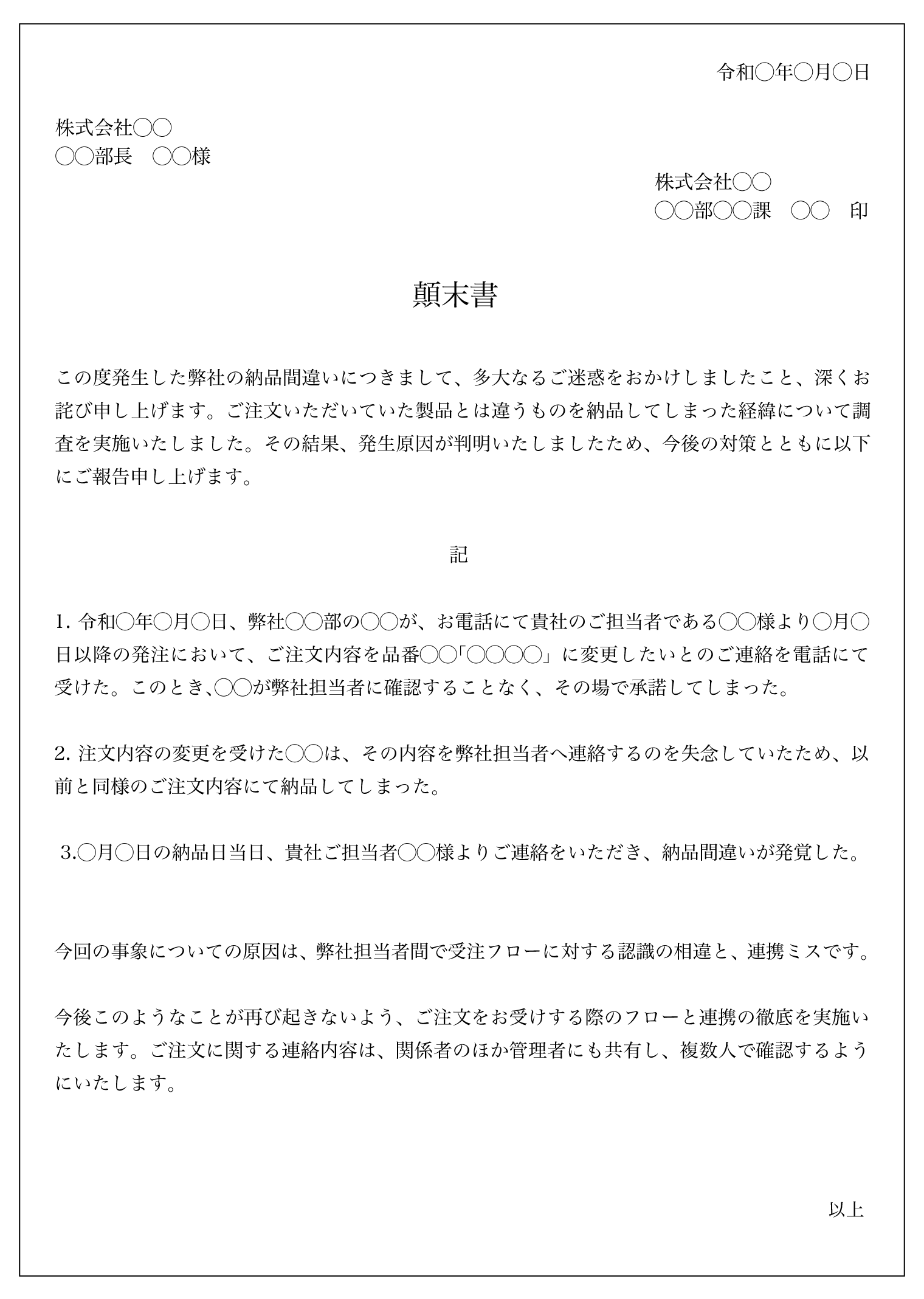

社外向け顛末書

この例では、どのような問題が発生したのか、なぜ問題が起きたのか、どのようにして問題が発覚したのかを時系列順に文章で説明しています。それを踏まえ、問題の原因がどこにあったのか、今後どのような対策をとるのかを説明しています。

顛末書の内容チェックリスト

顛末書を作成する場合、チェックリストがあると便利です。以下の内容は顛末書に必須の内容です。これらが盛り込まれているかを確認するリストがあれば、全社で顛末書をフォーマット化することも可能です。

| 日付 | 書類を作成した日付が記載されているか |

|---|---|

| 宛名 | 書類を提出する相手の肩書き・氏名が記載されているか |

| 件名 | 中央に「顛末書」という件名が記載されているか |

| 作成者 | 顛末書を作成する人の氏名が記載されているか |

| 概要 | いつ発生した、どのような内容のトラブルに関する顛末書なのかがわかるような概要が記載されているか |

| 印書き | フォーマットによっては本題に入る前に「記」と記載する |

| 本文 | トラブルの発生日時・発覚した経緯・当事者・被害の規模・対応・今後の対策・担当者の見解などがわかりやすく記載されているか |

| 以上 | 記書きの文書の場合「以上」で締めくくられているか |

顛末書を提出するときの注意点

顛末書の提出を求められた場合、慌てずに作成することが大切です。先に解説した構成で文書を作成するほか、次の3つに注意して適切に提出しましょう。

会社に合わせた方法で作成する

顛末書を手書きで作成するか、パソコンで作成するかはそれぞれの企業によってルールが異なります。専用のフォーマットが用意されているのであればそれを使用しましょう。もし、決まったフォーマットがない場合は、テンプレートを探したり、自社で作成しておくのも一案です。

早めの提出を心掛ける

顛末書は基本的に、問題が収束したあとに作成・提出するものです。しかし、トラブルが解決したあと、何週間も作成しないままなのは好ましくありません。事態が収束した段階ですぐに作成に取り掛かるのがよいでしょう。なお、事態がなかなか収束しないような状況の場合は、顛末書の前に状況報告書を求められるケースもあります。

顛末書の内容を活かす

顛末書は、ミスやトラブルの経緯を報告するとともに、再発防止策についても記載するものです。顛末書を「提出して終わり」ではなく、その後もきちんと再発防止策が業務に活かされているかどうかが重要です。顛末書の内容は、のちの業務にしっかり反映することを心掛けましょう。

顛末書を書かないようにするには

もし自社で、顛末書の作成・提出の頻度が高い場合、何らかの問題があることが考えられます。顛末書を書かないようにするには、ミスやトラブルが発生する根本的な課題を解決する必要があります。ここでは、顛末書を書くことを減らすために実行したい対策を2つご紹介します。

組織の課題を洗い出す

顛末書を書くようなミスやトラブルが頻発する場合、まずは組織の課題を洗い出すことが大切です。

| 課題の例 | 対応策の例 |

|---|---|

| リモートワークなどで社内コミュニケーションが十分ではない場合 | 社内SNSやチャットツールの導入 |

| 時間外労働や休日出勤が多く従業員の疲れが溜まっている | 勤怠管理システムの導入や福利厚生の整備 |

| リーダーがいない、またはリーダーが機能していない | リーダー層の採用や育成研修の実施 |

| 企業ミッションが浸透していない | 経営層から今一度企業の経営方針などを周知 |

| 関連記事 社内コミュニケーションの課題とは|原因 勤怠管理とは|基礎知識や注意点 福利厚生とは? 最低限入れたい種類と事例 リーダー育成のためには? 課題や必要スキル MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)とは |

従業員が成長できる環境を整える

従業員個々のスキルアップを実現することで、顛末書を書くようなミス・トラブルを減らすことができるかもしれません。

| 環境整備の方法 | 環境整備の具体例 |

|---|---|

| スキルアップ研修などの実施 | 定期的にスキルアップに関する研修の実施 |

| ジョブローテーションを実施の実施 | ジョブローテーションを行いながら従業員のスキルアップを目指す |

| 評価制度を見直す | MBOなどを導入し、進捗状況も把握しながら目標達成を目指す |

このほか、業務のダブルチェックを実施したり、作業のチェックシートなどを活用するのもミス・トラブルを防止し、顛末書を作成する頻度を減らすことができるでしょう。現場や企業単位で課題・問題点を見つめ直すことが大切です。

まとめ

顛末書はミスやトラブルの原因から対策、改善方法までを客観的な視点で報告する書類です。具体的な対策を記載することで、同じようなことが再び起きるのを防止し、業務改善に活用することができます。

顛末書を作成する頻度が多い場合は、一度組織の体制を見直すことも必要です。従業員のスキルや目標管理などを実施することで、顛末書を書くことを減らすことができるかもしれません。

『スマカン』は、人材情報や目標を一元管理し、従業員のスキルや適性を可視化するタレントマネジメントシステムです。人材育成や人材配置、目標管理と連動した人事評価などさまざまなシーンで活用でき、戦略人事の推進にお役立ていただけます。

自社の人事課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせない…といった無駄はありません。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!