- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

DXの進め方とは? 6つのステップと推進のポイントを解説!

関連資料を無料でご利用いただけます

「DXの進め方がいまいちわからない」「DXの推進がうまくいっていない」

DXという言葉が浸透し、DX化を推進している企業もめずらしくありません。

しかし、効果的にDXを進める方法がつかめていなかったり、DXの推進が成功していないと感じたりしている企業も少なくないでしょう。

そこで本記事では、DXの進め方や推進方法を中心に解説します。DXのポイントなども交えてご紹介しますので、DXを推進したい企業やDX推進がうまくいっていない企業の経営層やデジタル領域の担当者は、ぜひチェックしてみてください。

目次(タップして開閉)

DXの進め方を理解することが大切

DXを企業として推進していくには、DXの「進め方」を理解することが大切です。ただやみくもにDX化に着手しても、うまくいきません。

DXを順調に進めるためには、DXについて理解したうえで、手順や注意点を押さえて進めるのがポイントです。少しでも効率的にDXへの理解を深め、DX推進を進められるよう、大切なポイントに絞ってご紹介します。

そもそもDXとは

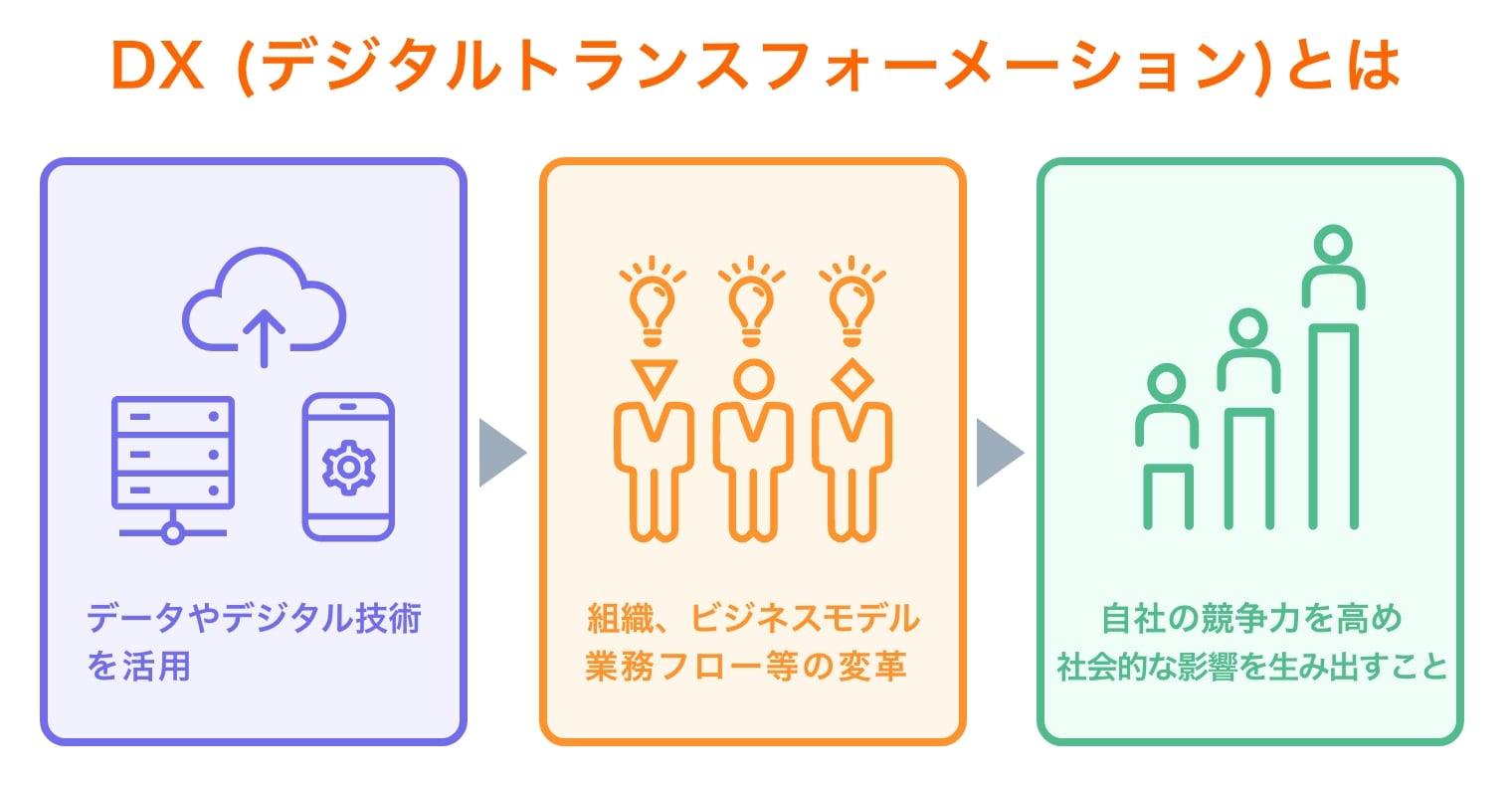

DXとは、スウェーデンのウメオ大学教授エリック・ストルターマン氏が提唱した概念で、一般的には「デジタル技術を用いて、さまざまなものに変化をもたらし、人々の生活を豊かでよりよいものへと変革する」という意味合いを持ちます。

ビジネスシーンにおけるDXとは「AIやビッグデータなどのデジタル技術を駆使して変革を起こし、新たな価値を創造するなど、最終的に競走場の優位性を築くこと」と捉えられています。

つまり、デジタル技術を駆使して起こる変化の先にある「目的や結果」に焦点を当てていることがDXの特徴といえます。

経済産業省では、DXを以下のように定義しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

引用:『デジタルガバナンスコード2.0』経済産業省

DXの意味を整理すると、

| 広義 | デジタル技術の活用で人々の生活を便利でより豊かにすること |

|---|---|

| 狭義(ビジネス) | デジタル技術の活用で変革を起こして成果を上げること |

このようにDXという言葉は、注目が高まる過程でDXに対する解釈も広がったため、はっきりと1つの意味だけではあらわしにくい言葉であるといえます。

DXを進める必要性

DXへの注目が高まり、企業としてもDX化が必要とされている一般的な理由には以下のような点が挙げられます。

| ・市場や消費者行動の急速な変化に対応 ・業務効率化によって人材不足を解消 ・レガシーシステムによるリスク回避(2025年の崖) ・自然災害や感染症など不測の事態への備え |

このようにDXを進めることで、さまざまなリスクを回避できるようになるとされているためです。

DXが注目を集めるきっかけの一つにもなった『DXレポート』でも、レガシーシステムによるリスクを中心に説明されており、経済産業省が警鐘を鳴らしています。

DXを進めるうえで必要な要素

DXを進めるうえで必要な要素にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的な要素についてご紹介します。

デジタル化

DXを進めるうえで、前提となるデジタル化を進めることが必要です。

手動で行っている業務や非効率な進め方をしている業務を洗い出し、デジタル化していく必要があるでしょう。

デジタル化することで、効率性や生産性が上がり、ほかの業務にリソースを割けるようになるため、変革が起こる根本要因となるのです。

企業のDX推進体制を整備

DXを進めるうえで、企業でDXを推進する社内体制を整えておかなければなりません。DX化をはかるには、それぞれの部署で個別に進めていくやり方ではなく、会社全体としてDXを推進していく必要があるのです。

全体で意識を統一してDXに向けた協力体制を築いておくことや、DX推進担当チームなどをつくり、各部署のDX担当者を選任しておくと、足並みがそろって進めやすくなるでしょう。

業務プロセスの改善

DXを進めるには、業務プロセスをより効率化できるように工夫する必要があります。新たなデジタルツールを導入する場合、ただ導入して終わりになってしまっては意味がありません。

ツールを利用してどのように業務を進めていくかまでの計画も立てておくと、スムーズにデジタル化が進み、DX化にもつながりやすくなるでしょう。

DXを進める前に理解しておくべきこと

DXを進める前に、まずは自社がどのようにDXを進めていくのかを決めておきましょう。軸となるのは「事業を軸にしたDX」と「組織を軸にしたDX」です。

事業を軸にしたDX

事業を軸にしたDXでは「自社が展開するビジネス(市場)の先行きが不安」「市場競争に勝てる自信がない」などの悩みがある場合は、事業変革を前提としてDXを進めましょう。

デジタル化によって効率化や生産性を向上できると、コストやリソース配分を見直すことができ、業績拡大につなげられるはずです。

また、デジタル化によってさまざまなデータをもとに、新たなビジネスモデルの確立や競合の少ない分野でビジネスを展開するきっかけになるかもしれません。

組織を軸にしたDX

組織を軸にしたDXでは、労働時間や働き方など、組織課題が多い場合に有効です。

デジタルツールで業務を自動化できると、ほかの業務を効率的に進められるようになり、生産性も上がります。生産性が上がれば、残業時間を減らすなど、ライフワークバランスを整えることにもつながるでしょう。

また、さまざまな業務をデジタル化することで、柔軟な働き方も可能になり、従業員の満足度も向上しやすくなります。

DXの進め方|6つのステップ

DXの進め方として、手順やステップをご紹介します。

- 1.DX推進の目的を明確化

- 2.DX戦略を立てる

- 3.経営層の理解

- 4.DX人材の確保

- 5.DXのための投資

- 6.DX推進の開始とPDCA

具体的なDXの進め方を知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。

1.DX推進の目的を明確化

DXの進め方における最初のステップは、目的の明確化です。まず第一に、経営理念(ミッション・ビジョン・バリュー)と経営戦略に立ち返ることが重要です。

会社として目指すべき姿とDXの目的がズレてしまうと、経営層から現場社員まで社内の意識を1つにそろえられません。ゴールを正しく認識したうえで、向かうべき方向と課題を理解しましょう。

経営戦略から目的と手段をひも解き、事業から組織まで、ひとつながりの改革が進められると理想的です。

2.DX戦略を立てる

DXの進め方における次のステップは、具体的な戦略を策定することです。

DXの目的や自社の課題を踏まえて、有効なDX施策を検討します。いきなり1つに絞るのではなく、並行できそうな部分は並行して進めたり、いくつかの候補を出して優先順位をつけて進めたりするとより効率的に進められるでしょう。

またDXは、部署を横断して進める必要がある場合も少なくありません。企業全体で協力体制を強固にするためにも、部署責任者やDX担当者、経営層など横断的に話し合う機会を設けるとよいでしょう。

3.経営層の理解

DXの進め方で早めに済ませたいのが、目的や戦略を共有したうえで、経営陣の理解と協力を取りつけることです。

部署単位で進めようとしても、根本的な課題には手を打てない可能性が高く、企業全体で着手するほうが、DX化が進みやすくなります。

経営陣がDXの重要性を理解したうえでみずから旗振り役となる、もしくはDX推進の担当者に十分な権限を与え、スピード感を持って取り組むのがポイントです。

4.DX人材の確保

DXを進めるためには、多大なリソースの投資が求められます。時間も手間もかかるため、業務の片手間で進めるのはほぼ不可能です。また、営業と生産など部門を横断した改革も求められます。

そのため、どこかの部署に任せるよりも、DXのための部署を立ち上げて専任の担当者を任命したほうが進めやすい場合もあります。テクノロジーを活用できる人材がいないなら、その採用・育成から始める、もしくは社外の力を借りるという選択も必要かもしれません。

5.DXのための投資

DXを進めるうえで整えておくべきものとして、目的に合ったデジタルツールやITツールの導入です。

企業向けのITツールを提供している会社は、手厚い導入サポートを用意していることも多いため、いくつか候補を出したら相談しながら決めていくのもよいでしょう。

6.DX推進の開始とPDCA

デジタルツールを使用した効果を測定したうえで評価を行い、今後の課題を見つけます。効果測定と課題抽出を繰り返すことで、効果的なDX推進につながるでしょう。

DXを進める際の失敗要因

DXを手順通りに進めた場合でも、うまくいかない場合もあるはずです。そこで、DX推進の失敗要因をご紹介します。あらかじめ失敗する要因を理解しておいて、リスク回避につなげましょう。

DX人材の不足

DXを進める際に失敗する要因になりやすいのが、DXに関する知識や理解が乏しいことです。DXに関する知識が乏しい状態で手探りで進めてしまうと、トラブルが起こった際に対応できない危険性もあるでしょう。

そもそもDXは比較的新しい概念でもあるため、正しく理解したうえで成功に導く運用スキルを持つ人材自体が市場全体で不足しているのも事実です。理想としては、DXに精通した人材を自社で採用できるかどうかが重要になってくるでしょう。

ただし、DX人材の需要は高まっているためすぐに採用できるとは限りません。そのため採用活動を続けながら、自社でもデジタル領域に強みを持つ人材を探し、DXに関する研鑽(けんさん)を進めたり教育機会を提供したりして、進めていくとよいでしょう。

デジタル化が進まない

DXを進める際に失敗する要因の一つは、前提となるデジタル化が進んでいないという点も挙げられます。

DXはデジタル技術を駆使して変革を起こし、成果につなげる概念であるため、そもそもデジタル化が進んでいない状態ではDXを進められません。

まずはアナログ業務をデジタル化したり、データを活用して分析したりするなど、徐々にデジタルツールの活用に慣れて進めていきましょう。

ツール導入に満足してしまう

DXを進める際に失敗する要因に、デジタルツールを導入して終わりにしてしまっている場合もあるでしょう。デジタルツールの導入は、DXの手段であり、目的ではありません。

デジタルツールを導入すると効率化がはかれますが、そこで満足するのではなく、効率化した先の目的である「変革」や「創造」を実現できるようにしましょう。

DX推進に役立つツール

最後に、どんなツールがDXの推進に役立つのか、大まかな分類でご紹介します。自社に必要なツールを検討する際の参考にしてください。

業務全般の効率化ツール

企業向けのITツールには、社内業務を効率化させるためのさまざまな機能が1つにまとまったサービスも存在します。各業務に必要なツールを一つひとつ選ぶのが難しい、導入するツールの数を増やしすぎたくないという場合に最適です。

一方で、機能が多くて使いきれないかもしれない、詳細な機能は専門ツールに劣る、などの欠点もあるので注意しましょう。

また、決裁や申請などの手続きを効率化するワークフローシステムや、ロボットによって作業を自動化するRPAなども、幅広い業務に活用できます。

コミュニケーションツール

チャットやウェブ会議などのツールも、DXの推進に役立ちます。遠隔でのコミュニケーションが円滑にできると、営業から生産までさまざまな業務の効率化につながるでしょう。

テレワークやリモートワークの実現によって、通勤や移動、オフィスのコスト削減、自然災害など万が一の事態への備えも期待できます。

データ分析ツール

DXを進める際は、データ活用も欠かせません。BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、企業が持っている膨大なデータを集計・分析し、図やグラフなどでわかりやすく確認できるようにしてくれます。

データから得た知見は、ときに新たなサービスやイノベーションを生み、ビジネスモデルや組織構造の改革にともなう意思決定をあと押ししてくれることでしょう。

営業・マーケティング支援ツール

営業による顧客獲得が重要なビジネスモデルであったり、営業活動に大きな課題がある場合は、営業・マーケティング支援ツールを優先的に検討してもよいかもしれません。

営業プロセスを可視化・改善するものから、顧客管理を一元化するものまで、さまざまな種類があるため、自社の課題に合わせて選びましょう。

また、MA(マーケティングオートメーション)ツールによって、マーケティング活動を強化することで、結果的に営業にかけるコストを削減できる可能性もあります。

生産管理システム

製造業であれば、生産管理システムの刷新も効果的です。ERPと呼ばれるツールを導入すると、購買から生産、物流、販売までを一元管理できます。生産管理を効率化できると、大幅なコスト削減が期待できるでしょう。

ただし、ワークフローに与える影響も大きいため、従業員に負担がかかってしまう点にも配慮しましょう。

経理・会計ツール

請求や経費精算などを効率化してくれるツールは、あらゆる業種のDXを助けます。

経理や会計業務は日常的に絶え間なく発生するものであり、手作業での経理・会計業務は担当者への負担も大きいため、従業員満足度という観点でも効果的でしょう。

人事・労務管理ツール

人事・労務管理や採用支援のツールも、企業規模や業種を問わず、DX推進に役立ちます。どれだけ優れた製品やビジネスモデルも、優秀な人材がいなければ成り立ちません。

タレントマネジメントシステムなどをはじめとして、従業員の経歴やスキル、評価に関する情報をシステムで一元管理できると、適切な人材配置と採用・教育によって、一人ひとりの能力を100%発揮できるでしょう。

タレントマネジメントシステムで人事DXを推進

企業がDXを進めるうえで、人事領域は特に重点的なポイントといえます。DXのカギになるDX人材を採用したり、育成したりするのが人事部署だからです。

人事などバックオフィスのDXから始めたいという企業も多いかもしれません。そこで人事のDX化を進める一つの方法として有効なのがタレントマネジメントシステムです。

タレントマネジメントシステムは、タレントマネジメントにおける戦略人事を効率よく運用するための機能が搭載されています。

タレントマネジメントシステムでは、人材情報の一元管理やデータ分析を活用することで、経営目標の実現に向けた人事施策の効果を高めるためにも役立つでしょう。

タレントマネジメントシステムを活用し、膨大な領域を担う人事担当者の負担を抑えながら、高度な戦略人事を実行することは、人事DXの推進に重要といえます。

タレントマネジメントシステム『スマカン』は、さまざまな人事施策で活用できる機能を搭載し、経営戦略として適切な人材活用、人事業務のDX化をあと押しします。ぜひチェックしてみてください!

まとめ

DXの進め方としては、手順やステップを正しく理解して実践することが大切です。

具体的手順やステップは

- 1.DX推進の目的を明確化

- 2.DX戦略を立てる

- 3.経営層の理解

- 4.DX人材の確保

- 5.DXのための投資

- 6.DX推進の開始とPDCA

を参考にするとよいでしょう。

また、DX推進のポイントや失敗要因をあらかじめ押さえておくとより効果的、効率的に進められるはずです。

企業がDXを進めるうえでどこからDXを着手すべきか迷う場合は、人事DXから取り組むのもおすすめです。その際は、タレントマネジメントシステムや人事・労務管理ツールなどを活用し、人事領域のDXを実現しましょう。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!