- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

- 人事労務

PDCAサイクルとは【なぜ古い?】時代遅れの理由やOODAループ

関連資料を無料でご利用いただけます

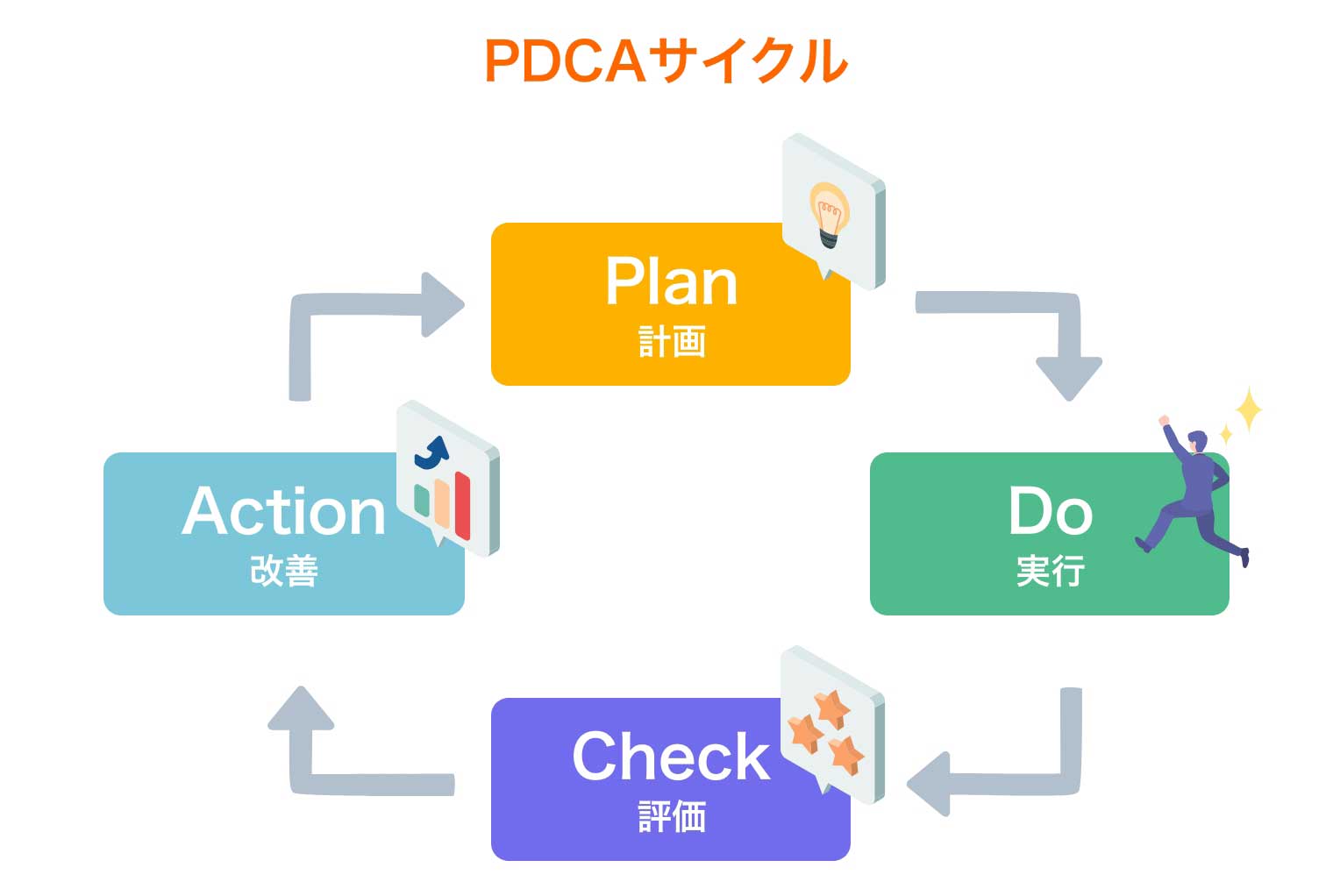

PDCAとは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)の4つのステップから成るサイクルで、継続的な業務改善や目標達成を実現するための戦略的フレームワークです。

PDCAはビジネスパーソンの間ですっかり定着しましたが、具体的にどういったものなのか理解していない人も多くいるのではないでしょうか。

しかしスピード感が重視される現代社会において、中長期的なスパンで実施するPDCAは「古い」といわれることもあるようです。

当記事では、PDCAが古いといわれる理由や効果的に回す方法、メリット、PDCAに代わる新たな業務改善方法をご紹介します。

「業績向上や業務改善をしたい」「PDCAをやってみたもののうまくいかない」と悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次(タップして開閉)

PDCAサイクルの意味とは|わかりやすく解説

PDCAとは、企業の業務改善や業績向上を目的としたフレームワークで、以下の頭文字を取った言葉です。

| Plan | 計画 |

|---|---|

| Do | 実行 |

| Check | 評価 |

| Action | 改善 |

Plan(計画)からはじまり、Action(改善)まで終了したら、再度計画に戻りPDCAを循環させます。

以下は、ある会社の営業チームが、新しい営業戦略を試すことに決めた際のPDCAサイクルの例です。

P (Plan) 計画

目標: 月間の営業成果を前月比で10%増加させる。

方法: 新しい営業ツールを導入し、顧客データベースを更新する。

D (Do) 実行

営業ツールを全員に配布し、使い方のトレーニングを実施。

1ヶ月間、新しいツールを使用して営業活動を行う。

C (Check) 評価

月末に成果を確認。前月比で8%の増加が確認された。

新しいツールの使用状況や問題点をフィードバックとして収集。

A (Action) 改善

10%の目標には達成できなかったため、原因を分析。

ツールの使い方にまだ不慣れなメンバーがいることが判明。追加のトレーニングを実施することを決定。

次の月も同じ目標を設定し、改善点を取り入れて再度挑戦。

このように継続的に業務改善や業務効率化を目指すフレームワークであることから「PDCAサイクル」とも呼ばれます。

PDCAサイクルを回し続けると、継続的に業務が改善できるため、業務の効率化や生産性の向上につながるのです。現場の業務効率化が進めば、企業の業績向上にも貢献するでしょう。

PDCAは、アメリカの統計学者ウィリアム・エドワーズ・デミング氏によって提唱されました。日本では業務遂行に必須のフレームワークとして浸透していますが、もともとは品質管理において効果があるとして導入されたようです。

また「日本製品は高品質」といわれるようになったきっかけは、日本企業においてPDCAをていねいに回しながら業務を行う、日本人の勤勉さの影響が大きいとされています。

PDCAサイクルはなぜ古い? 時代遅れの理由

PDCAはビジネスで一般的に活用されるフレームワークですが、PDCAは時代遅れであるともいわれるようになりました。

その理由は、PDCAが、回しきるまでに時間がかかりすぎてしまうことや、あくまでも現行の業務やプロセスを改善するものであるためとされています。

社会情勢やビジネス環境が目まぐるしく変化する現代において、企業がさらなる成長を遂げるためには、課題を対処するスピード感や、競合企業の上を行く革新的なアイデアが求められることから「PDCAは時代遅れ」といわれるようになったのです。

PDCAが古いといわれる原因について、詳しく解説します。

| ・改善(Action)まで行き着くには時間がかかる ・PDCA自体が目的になってしまう ・新しいアイデアが生まれにくい |

改善(Action)まで行き着くには時間がかかる

PDCAは中長期的に行うフレームワークであるため、Plan(計画)からAction(改善)まで行き着くには時間がかかってしまいます。

また、PDCAは一度回せば完了するものではないため、成果を得られるまでにも時間がかかるとされているのです。

しかし昨今は、市場ニーズの目まぐるしい変化やビジネススピードの加速にともなって、社内での意思決定や販促活動、経営判断などに迅速さがより求められるようになりました。

このようなスピード重視のビジネス環境において、PDCAを回しながら業務を進めることは非効率的だと感じる人が増えたことが挙げられるでしょう。

PDCA自体が目的になってしまう

PDCAの目的は、業務改善です。

目的を達成するには適切な運用と明確な道筋が必要なため、ただPDCAを回せば業務改善につながるというわけではありません。

PDCAの目的を理解し「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(検証)」「Action(改善)」の各プロセスで、次のステップにつながるように意識することが大切なのです。

PDCAは、あくまでも「業務改善を行う手法」の一つであり手段です。PDCAの実施自体が目的にならないよう注意しましょう。

新しいアイデアが生まれにくい

またPDCAは業務改善を目的としているため、改良を重ねることには向いていますが、革新的なアイデアは生まれにくいといわれています。

類似サービスが溢れる現代で競合他社と差別化をはかるには、さまざまな視点からのアイデアや前例のない取り組みが必要です。

そのためPDCAを回して前回の結果の改善に努めるだけでは、サービスの拡充や顧客ニーズを満たすことにはつながりにくいかもしれません。

これらの理由から、令和の時代において「PDCAは時代遅れ」といわれるようです。

PDCAサイクルの運用方法

PDCAで業務の改善をはかるには、一連の流れを意識したうえで、何度も繰り返すことが重要です。具体的なPDCAサイクルの運用方法について解説します。

1.Plan(計画)

計画(Plan)は、PDCAのスタートの部分です。まずは業務の最終目標を設定し、それに向けた実行計画を立てます。

実行計画にはできるだけ具体的な数値を用いたり、5W2HやSMARTの法則を意識して設定したりすることをおすすめします。

そうすることで「Check(評価)」のプロセスで効果が測りやすくなるでしょう。

| 5W | 2H |

|---|---|

|

Who(誰が) |

How(どのように) How much(いくらで) |

2.Do(実行)

立案したPlan(計画)をもとに、Do(実行)に移ります。ただ計画を実行するのではなく、目標達成のために行った具体的な活動内容や数値を記録しておくことをおすすめします。

今後の業務改善にも活かせるように、達成が難しかったことや計画通りに進められなかったこと、進捗状況などの定量的な結果などを記載しておくとよいでしょう。

3.Check(評価)

これまでの行動が「計画通りだったか」「目標は達成できたか」について、Check(検証)する段階です。

設定した目標に対しての達成度、計画の進捗などを評価します。その際に、Plan(計画)やDo(実行)で具体的な数値を設定・記録していると評価しやすくなるでしょう。

具体的には、以下の3つを評価します。

| ・目標を達成できたか ・計画どおり実行できたか ・目標に対して計画が妥当だったか |

ここで注意したいのは、結果だけを見て安易に判断しないことです。うまくいった成功要因やうまく進められなかった失敗要因を洗い出し、次のPDCAに活かせるように冷静に分析することが重要なのです。

「なぜ成功したか」や「なぜミスが生じたか」について原因の特定をすることで、次のAction(改善)の場面で効率的に取り組めるでしょう。

4.Action(改善)

Check(評価)のプロセスで導き出した分析結果をもとに、今後の対策と改善方法を探ります。

具体的には、以下の項目について検討するとよいでしょう。

| ・このまま計画を変更せずに進める ・新しい計画を立て直す ・計画を中止または延期する |

実際にPlan(計画)をDo(実行)した結果、このまま計画を変更せずに進めるべきか、それとも新しい計画を立てるべきか、このステップで検討します。

よかった点は「さらに強化できる方法」を考え、改善点については「同じ内容を繰り返さないための対処法」を具体的に考えるとよいでしょう。

今後の対策と改善方法が決定したら、再び計画に戻り、新たにPDCAサイクルを回します。

PDCAサイクルのメリット

今の時代には「古い」といわれるPDCAにメリットはあるのでしょうか。主なPDCAのメリットとして挙げられる4つをご紹介します。

| ・目標達成力を養える ・現状の課題が明確になる ・業務に集中できる ・確実に業務改善につながる |

目標達成力を養える

PDCAでは、業務の最終目標を踏まえた計画をもとに、目標達成に向けて具体的に行動します。

Check(検証)プロセスで、自分の「現在地」を常に認識しながら行動するため、従業員は行動意欲を維持しながら働くことができるのです。

またPDCAサイクルを何度も回すことで、現状の課題を把握したり、臨機応変に計画や活動内容などを検討したりする力がつくでしょう。

それらが合わさることで目標達成力を養うことができるのです。

現状の課題が明確になる

PDCAで一連の流れを実施すると、現状のよい点はもちろん、改善すべき課題や問題点も見えてくるでしょう。

PDCAでは最初に「Plan(計画)」を掲げ、一通りの段階を経たあとに「Check(評価)」段階で目標とズレている部分や新たな課題を都度確認します。そのため、定期的に改善点や問題点を明確にすることができるのです。

課題や改善点が明確になれば、次のPDCAサイクルで取り組むべきことが把握しやすくなるでしょう。

業務に集中できる

PDCAサイクルでは、あらかじめ決めた目標に沿って業務を行うため、従業員がそれぞれのやるべきことに集中できます。

はじめにPlan(計画)で決めた行動計画に沿ってDo(実行)することで、達成すべき目標や取り組むべき行動・業務が定まるため、従業員はモチベーションを維持したまま働くことができるでしょう。

また、従業員が業務に集中できれば、業務効率化や生産性向上も期待できます。

確実に業務改善につながる

PDCAは課題を洗い出し、抽出した課題の解決を行うためのフレームワークです。

Plan(計画)やDo(実行)を定性的な面と定量的な面の両方で具体的に記録しておくことにより、それらのデータをもとにCheck(検証)プロセスで客観的によかったところと悪かったところを評価できます。

うまくいかなかった場合は「何がよくなかったのか」「どうすれば解決できるのか」というように要素分解をして、あらためてPDCAを繰り返すことで確実に業務改善を行うことができるでしょう。

PDCAサイクルのデメリット

PDCAサイクルのデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。具体的に解説します。

| ・改善に時間がかかる ・新たなアイデアが生まれにくい ・PDCA自体が目的化しやすい |

改善に時間がかかる

PDCAは1つ回すにも4つのプロセスを踏む必要があるため、一定の時間がかかってしまいます。

そしてPDCAの特性上、サイクルの途中でPlan(計画)を放棄することができないため、計画途中で新しい課題を思いついたとしても新たな課題をすぐにDo(実行)できません。

次に新しく課題を取り入れられるのは再度計画を立てるときであるため、随時課題を解決できないということがデメリットとして挙げられるでしょう。

PDCAの効果を最大限に発揮するには、計画の段階で各ステップの完了期限を設けるなどしてスピーディーに行うことが重要といえます。

新たな業務改善策が生まれにくい

PDCAは、過去に回したサイクルの結果をもとにPlan(計画)やDo(行動)をCheck(評価)し、次の対策案を出すという流れで進めます。

そのため、前回の結果に基づいた行動や改善策を採用してしまうことが多い傾向にあります。

前例にならうばかりでは、小さな変化の繰り返しや現状維持になりやすいため、異なる視点で解決策やアイデアを発案することができなくなるかもしれません。

PDCAを運用する中で新しい風を取り入れたい場合には、以下のような意識を持ってみるとよいでしょう。

| ・外部組織の意見を取り入れる ・さまざまな事例を参考にする |

PDCA自体が目的化しやすい

PDCAの本質や適切な運用方法を理解しないまま導入してしまうと、PDCAサイクルを回すこと自体が目的になってしまうことも考えられるでしょう。

たとえPDCAを実践していても、前回のサイクルをもとに仮説を立てたり、サイクル後に効果検証したりできていなければ、PDCAの効果を得られにくくなってしまいます。

あくまでもPDCAは「業務改善をはかるための手段」であると意識するようにしましょう。

形骸化しやすい

何度もPDCAを回していると、とりあえず流れに沿って一周すればよいという考えになってしまうことも少なくありません。

PDCAを回すことによる目的や具体的な改善策を深く考えないようになってしまうと、各プロセスが形式化してしまい、効果的な改善策を得ることは難しくなるでしょう。

ルーティンワークのように習慣化されるものは、形だけになってしまう傾向にあるのです。

そうならないためにも、定期的に進捗を共有する場を設けたり、新しくPDCAを回す際には業務改善の主旨や目的を従業員にあらためて伝えたりするようにしましょう。

PDCAサイクルを効果的に運用するポイント

PDCAをうまく運用できていない場合、以下のポイントを抑えられていないかもしれません。PDCAを効果的に進めるポイントを確認してみましょう。

目標を定量的な数値で設定する

PDCAの最初のPlan(計画)で、目標はできるだけ数値を用いて具体的に設定するようにしましょう。

PDCAがうまくいかない理由として、目標が具体的でなかったり、定性的なものであったりすることが挙げられます。

目標が明確でないと、次のDo(実行)プロセスで具体的にどのような行動を取ればよいのかがわからなくなってしまうのです。

そのあとのCheck(検証)、Action(改善)プロセスでも、どの部分をどのように評価すればよいのかが不透明になるため、結果としてPDCAの本来の効果を発揮することは難しくなるでしょう。

たとえば営業職において「新規顧客を昨年度より増やす」という目標であれば「架電を1日30回、過去リードへのメルマガ開封率を20%にして、新規顧客を昨年度より30%増やす」といった数値と具体性を持たせた目標にするとよいでしょう。

目標を定量的かつ具体的にすることで、今後のアクションプランを立てやすくなったり、改善施策を明確にしやすくなったりするのです。

現実的な計画を立てる

PDCAを行ううえで重要なことは、目標や計画に理想を込めすぎないことです。

現状を考慮せずに高い目標を設定しても、実際のアクションプランに落とし込んだり、Do(実行)に移すことは難しいでしょう。

また、目標に対して「達成できるわけがない」と思わせてしまうと、従業員のモチベーションが低下してしまうかもしれません。

そうなれば、従業員のエンゲージメントが低下するだけでなく、時間を費やした計画(Plan)が無駄になったり計画倒れになったりすることが予想されるでしょう。

そうならないためにも計画を立てる際は、現状を数値などのデータで把握するだけでなく、現場担当者からの意見も取り入れて、実現可能な計画を立てることをおすすめします。

進捗を定期的に確認・評価する

PDCAはやりっぱなしにするのではなく、問題なく進められているか定期的に確認するようにしましょう。

Do(実行)で定期的に記録を残しておくことで、そのあとのCheck(検証)やAction(改善)で成功要因や失敗要因、今後の改善策を考える際にも効率的に進められることができます。

次のプロセスに対して明確な根拠があることで、成果も見込みやすくなるでしょう。

また進捗状況を個人で把握するだけでなく、ほかのメンバーにも共有することで、自分では気づけなかった変化や確認事項が出てくるかもしれません。

そのほか、不測の事態にすぐに対応できるようにするためにも、PDCAの進捗確認は定期的に行うとよいでしょう。

タスク管理をする

PDCAにおいてタスクマネジメントやタイムマネジメントは非常に重要といえます。

Plan(計画)の段階でどんなにていねいな計画を立てたとしても、そのあとのやるべきことや期日を把握できていないと計画倒れになってしまい、思っていた効果が得られません。

たとえば以下の方法を用いるなどして、滞りなくPDCAを回せるようにしましょう。

| ・タスクをリストアップしてデスクトップに置いておく ・期日に合わせてタスクをカレンダーに登録する ・ほかのメンバーにタスクを共有して漏れがないようにする |

PDCAサイクルに代わる新たな業務改善手法

PDCAにはメリットがあるものの、改善に時間がかかり、新たなアイデアが生まれにくいといったデメリットもあることがわかりました。

そのため令和の時代においては、PDCAのデメリットを補填した新たな業務改善の手法が求められているのです。

今注目されている代表的な4つの手法を一覧にしてご紹介します。

| 新たな業務改善手法 | 特徴 |

|---|---|

| OODAループ | 迅速な意思決定により最速で目標達成を目指す |

| PDRサイクル | 計画を立てずに、とにかくやってみる |

| STPDサイクル | 目標と現状のギャップを抑える |

| DCAPサイクル | 行動による情報収集をもとに次の計画を立てる |

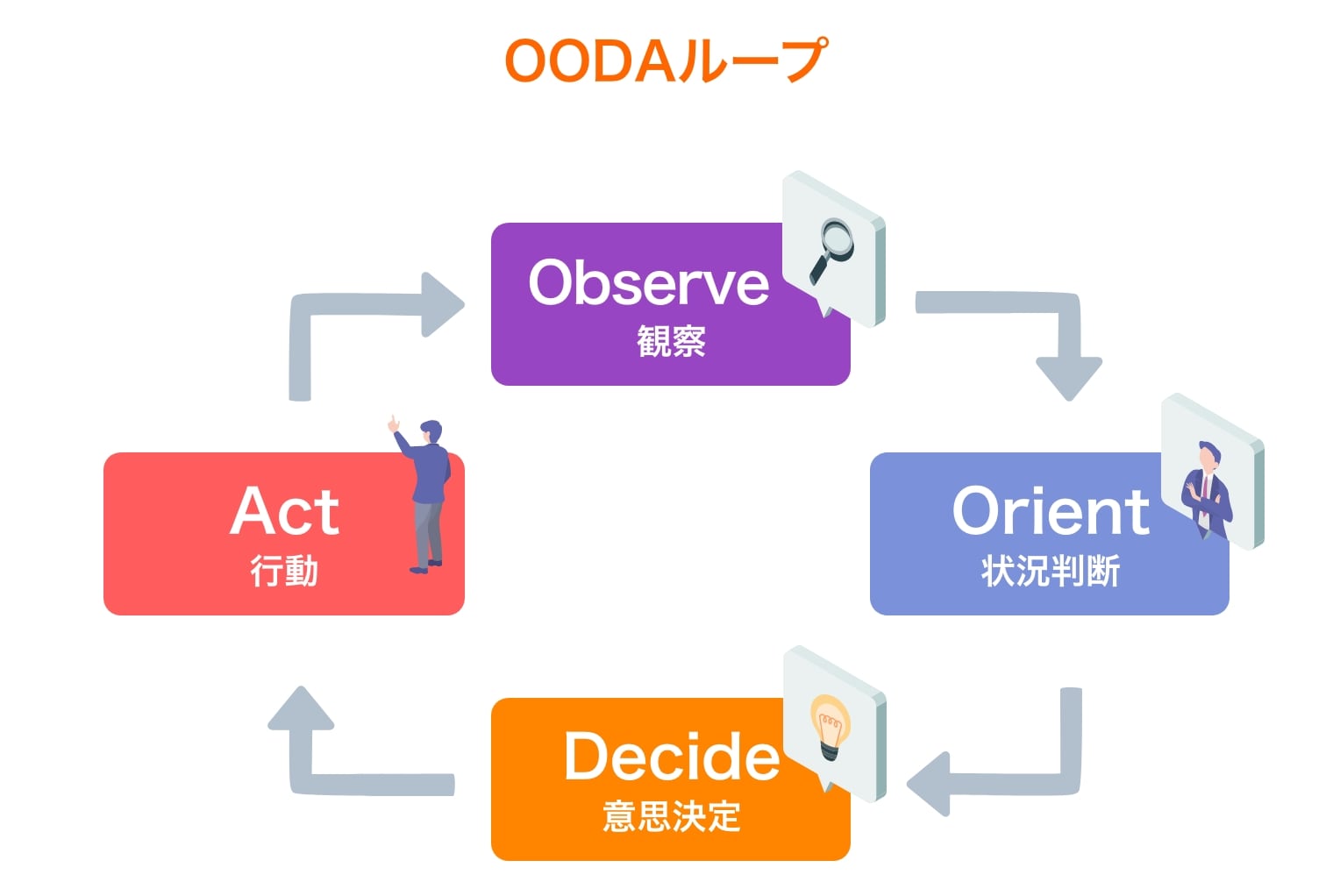

1.OODAループ

OODAは「ウーダ」と読み、仕事や学校教育の場で活用される「意思決定」にかかわる考え方を指します。

OODAループは、以下の頭文字を取って作られた言葉です。

| Observe | 観察 |

|---|---|

| Orient | 状況判断 |

| Decide | 意思決定 |

| Act | 行動 |

OODAループの起源は遡ること約50年、1970年代にアメリカ空軍大佐であり軍事戦略家のジョン・ボイド氏によって提唱されました。

ボイド氏は、戦闘においてどんな状況下でも40秒以内で形勢を覆すことができたため「40秒ボイド」の異名を持っていたといわれています。

つまり、先行きが不透明な状況でもすばやい意思決定とスピーディーな行動が、40秒ボイドの由来でもあり、OODAループの起源でもあると考えられているのです。

顧客ニーズや社会情勢の変化が激しい令和の時代に、迅速な意思決定により最速で目標達成を目指す手法といえるでしょう。

PDCAとOODAの違いは、以下のように分けられます。

| PDCA | OODA | |

|---|---|---|

| 目的 | 業務改善 | 意思決定 |

| 重点 | 結果とプロセス | 迅速な判断と行動力 |

| 視点 | 中長期的 | 短期的(=即時判断) |

OODAループは常に戦況が変化し、命を守るために瞬時の判断が求められる戦場で生まれたという背景があります。

そのためPDCAサイクルと異なり、機敏性に優れたスピード感のある意思決定モデルといえるでしょう。

| 無料でお役立ち資料をダウンロード 人材育成を前に進める【スキル管理】とは |

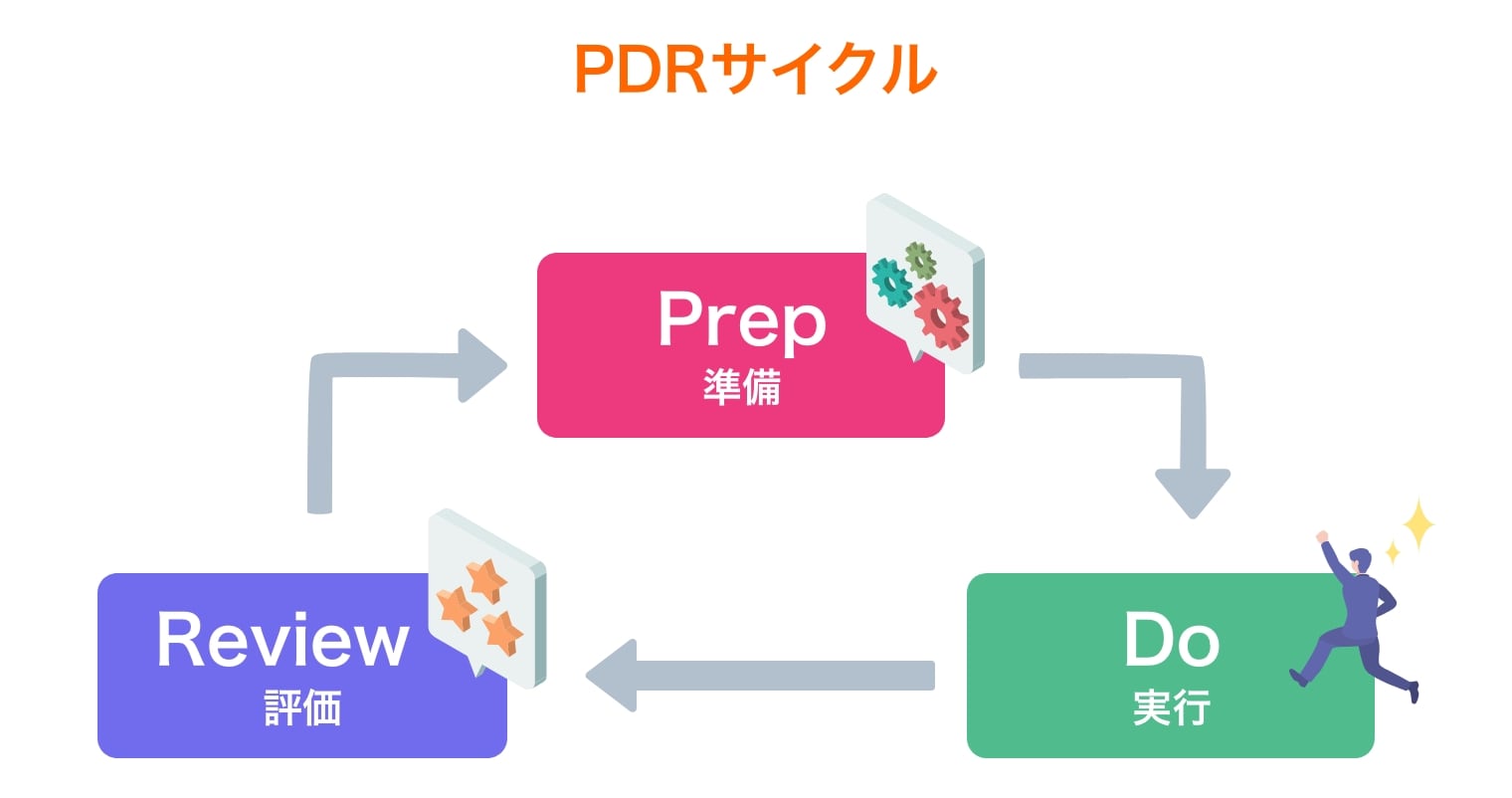

2.PDRサイクル

PDRサイクルとは、PDCAサイクルよりも早く簡単に「仮説検証」を行えるマネジメント手法です。そのため、PDCAサイクルの弱点を補った手法ともいえるでしょう。

PDRサイクルは、2011年にハーバード・ビジネス・スクールの教授であるリンダ・ヒル氏が提唱した考え方で、以下の頭文字を取った言葉です。

| Prep | 準備 |

|---|---|

| Do | 実行 |

| Review | 評価 |

PDCAサイクルは段階が4つあるのに対し、PDRサイクルには3つしかないことや、準備をしたらすぐにサイクルを回すため、よりスピーディーにサイクルを回せることが特徴といえるでしょう。

そのほか、PDCAとPDRの異なる点には以下が挙げられます。

| PDCA | PDR | |

|---|---|---|

| 計画 | 立てる | 立てない |

| 行動 | 計画に沿った行動 | 即時行動 |

| 評価 | 進捗や達成度の確認 | 担当外の人から意見を取り入れて改善 |

緻密に計画を立てるPDCAサイクルとは異なり、PDRサイクルは計画を立てずに「とにかくやってみる」ことを重視するフレームワークです。

PDCAサイクルは前例をもとにした改善を繰り返すことが多いため、新たなアイデアが生まれにくいということがデメリットとして挙げられます。

一方で、PDRサイクルではReview(評価)段階で、担当外の人による客観的な評価を取り入れて改善するものであるため、PDCAのデメリットを補填したフレームワークといえるでしょう。

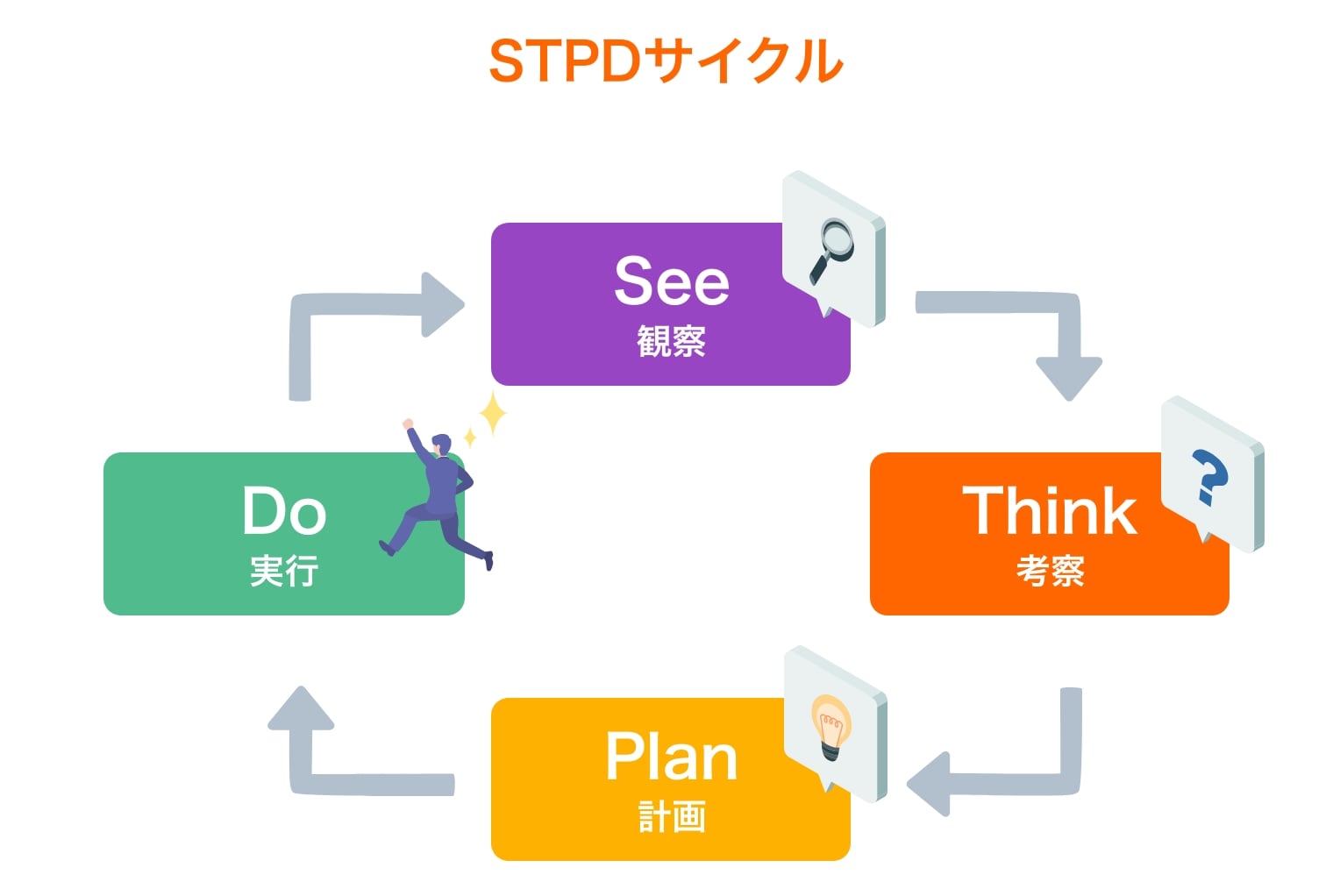

3.STPDサイクル

STPDサイクルとは、計画を立てる前の「現状把握」を重視したマネジメント手法です。

STPDサイクルは、ソニー株式会社の常務取締役を務めた小林茂氏が提唱した考え方で、以下の頭文字を取った言葉です。

| See | 観察 |

|---|---|

| Think | 考察 |

| Plan | 計画 |

| Do | 実行 |

See(観察)とThink(考察)が段階分けされているように、目標と現状の差を分析してから計画を立てることから、管理職向けのマネジメント手法として位置づけられているようです。

PDCAとSPTDの違いには、以下が挙げられます。

| PDCA | STPD | |

|---|---|---|

| サイクル | 時間をかけて、ていねいに回す | 精度を高めて、早く回す |

| 現状とのギャップ | 大きくなりやすい | 小さくなりやすい |

PDCAサイクルに起こりがちな失敗例として、最初に目標を高く設定しすぎることが挙げられます。高すぎる目標を設定してしまうと、現状とのギャップが生まれ、計画通りに進められなくなってしまう可能性があります。

STPDサイクルがPDCAサイクルと大きく異なるのは、Plan(計画)の前に観察と考察を行うことです。つまり、先入観などの抽象的な判断ではなく数値や結果といった事実を、まずは「見て」「考える」ことを重要視しているのです。

そのため、STPDでは目標と現状とのズレが生じにくく、より現実的かつ効率的に取り組むことができるといえるでしょう。

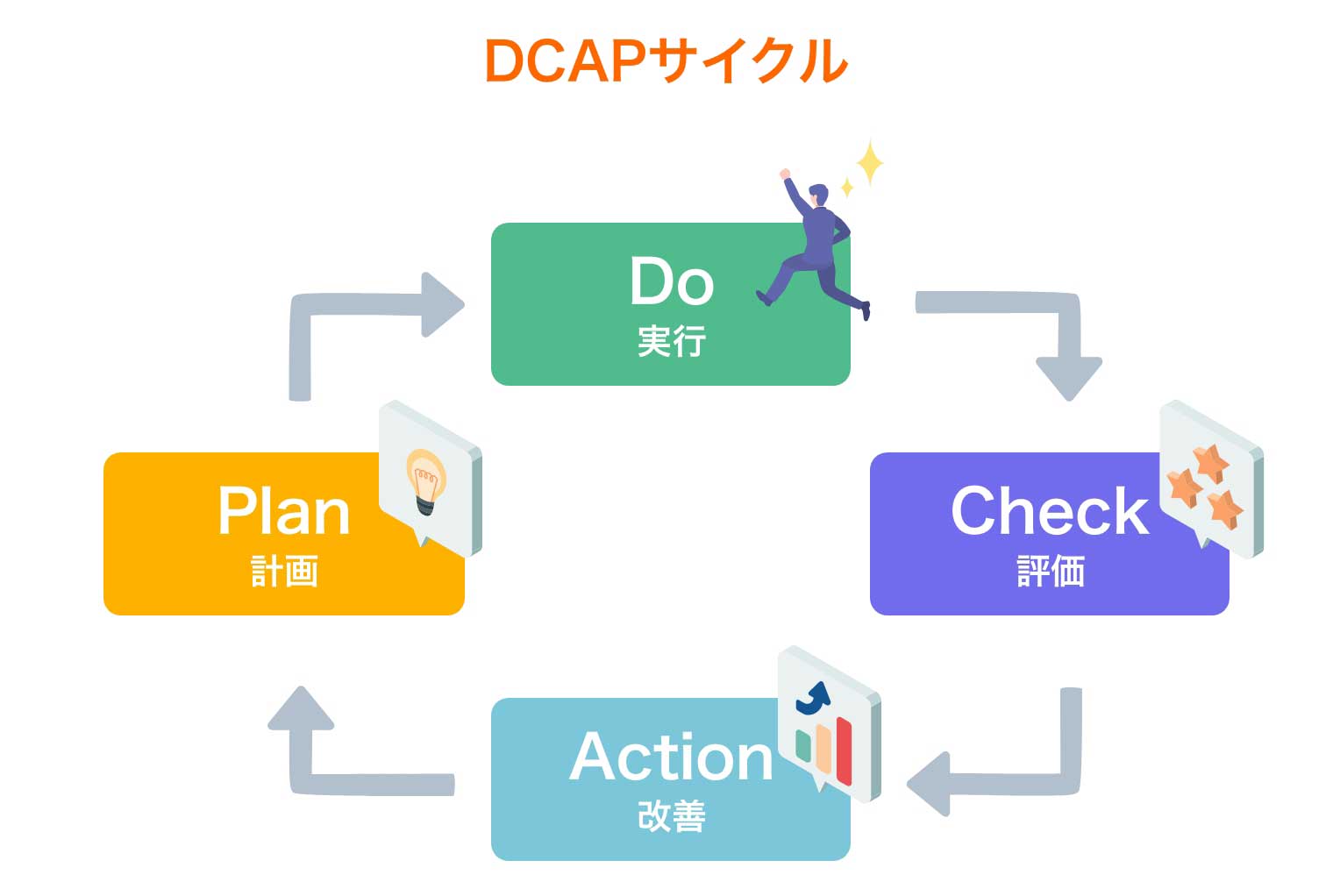

4.DCAPサイクル

DCAPサイクルとは、PDCAサイクルの順番を変えたマネジメント手法です。

DCAPはDo(実行)からスタートすることが特徴で「考えるよりもまずは行動する」ことを重視しています。

PDCAとDCAPの違いは以下の通りです。

| PDCA | DCAP | |

|---|---|---|

| 重点 | Plan(計画) | Do(実行) |

| 行動までの時間 | 遅い | 早い |

| 変化への対応 | 対応しにくい | 対応しやすい |

PDCAサイクルは、計画立案に重きを置くため行動までに時間がかかり、1つのサイクルを回し終えるまで新たな課題や問題点の解決に対応できません。

一方DCAPサイクルは実行に重きを置くため、まず行動し、市場ニーズや競合他社の動きを把握したうえで、改善するための計画を立てられることが特徴といえるでしょう。

時代の変化にスピード感を持って対応するには、慎重に戦略を立ててから実行に移すPDCAよりも、実際に行動することによって現場を知ったうえで行動計画を立てるDCAPサイクルの方が向いていると考えられているのです。

まとめ

PDCAは時代遅れといわれますが、中長期的なスパンで業務改善を目指すには有効なフレームワークといえます。

もし自社でPDCAがうまく運用できていないという場合には、PDCA自体が目的化していないか、正しく運用できているかを確認してみることをおすすめします。

正しく運用しているにもかかわらず効果が期待できない場合には、新たな業務改善手法といわれる「OODAループ」「PDRサイクル」「SPTDサイクル」「DCAPサイクル」を活用してみるとよいでしょう。

それぞれに特徴があるため、当記事を参考に自社に適した手法を選んでみてはいかがでしょうか。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!