- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人材育成

レジリエンス【ビジネスでの意味とは】 使い方や高める方法

関連資料を無料でご利用いただけます

レジリエンスとは「精神的な回復力」のこと。ビジネスにおいてもしばしば耳にすることが増え、重要性が叫ばれるようになっています。個人で身につけることはもちろん、持続的な成長に向けて、会社組織全体が持つレジリエンスも注目されるようになりました。

そこで当記事では、ビジネスシーンで使われるレジリエンスの意味をはじめ、組織レジリエンスを高める方法と普及している社会的な背景までご紹介しています。「レジリエンスの意味を簡単に理解したい」「レジリエンスが高い人の特徴を知りたい」「レジリエンスが高い組織にするにはどうしたらいいだろう」と考えている企業経営者や組織開発の担当者は、ぜひお役立てください。

目次(タップして開閉)

レジリエンス(resilience)ビジネスでの意味を簡単に解説

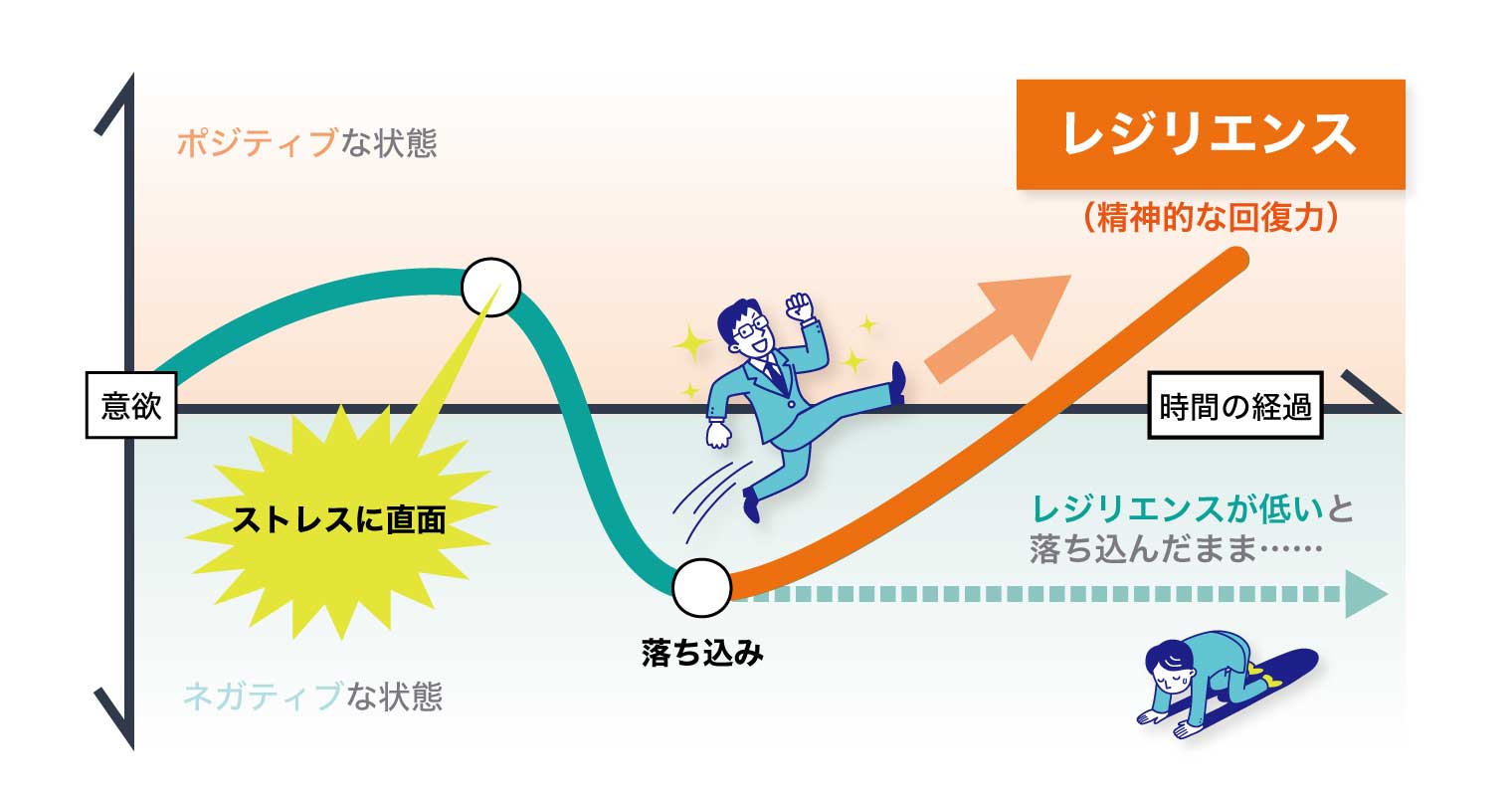

レジリエンスとは、精神的な「回復力」「弾性」「しなやかさ」を意味します。人間があるストレスを受けたとき、それを乗り越えてストレスフルな状態に適応し、再起するまでの一連の力を指す心理学の専門用語です。

たとえ同じストレスを受けたとしても、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になる人とならない人がいます。両者の違いを明らかにしようとして注目されたのが個人の精神的な回復力、つまりレジリエンスの高さです。レジリエンスが高い人は、心が折れても立ち直りが早いとされています。

レジリエンスは、もともとは物理学研究の中で、外部からの力によって変形した物体の弾性、元に戻ろうとする力を表現する言葉でした。

レジリエンスは、先の見通しが立ちにくく、予想外のことが起こりやすい近年のビジネス環境において重要性が認識され、人事・HR領域でも注目が高まっている言葉です。

レジリエンスと対比的に使われるのは、バルネラビリティ (Vulnerability)です。日本語で「脆弱性」「攻撃誘発性」などと訳されます。

ビジネスでの使い方

ビジネスシーンにおけるレジリエンスは、従業員一人ひとりや組織全体が、トラブルに直面し、強いストレス状況に陥ったとき、すみやかに立ち直って乗り越える力という意味で使われます。

| ビジネスでの使い方の例 |

|---|

| 感染症の影響で多くの企業が困難に直面しましたが、鈴木さんのチームはレジリエンスを発揮し、業績を回復しました。 |

レジリエンスの各領域での意味と使い方

レジリエンスはさまざまな状況で使用されています。ビジネスシーンのほか、心理学や物理学で使われるレジリエンスの意味と使い方を解説します。

組織レジリエンス

組織レジリエンスとは、個人のレジリエンスを組織に適応した概念です。ビジネスレジリエンスと同様に組織としてのリスクマネジメント、あるいは事業継続性と捉えられることもできます。

単にレジリエンスというときは個人の能力を指すことが多いのに対し、組織レジリエンスは組織全体の回復力を指します。市場や顧客ニーズなどビジネス環境の急速な変化や想定外のトラブルが起こったときに、どれだけ早く立ち直り適応できるかが組織レジリエンスです。そしてトラブル以前より、もっと強固な組織に成長しているかもポイントです。

特に変化の激しい昨今において組織レジリエンスの高い組織は、生き残る可能性も高いといえます。当記事は主に組織レジリエンスやビジネスパーソンのレジリエンスを扱っています。

環境レジリエンス

環境分野におけるレジリエンスには、気候変動レジリエンスや生態学的レジリエンスがあります。地球温暖化による気候変動や自然生態系の変化に適応して生き延びる力を指すことが多いです。

災害(防災)レジリエンス

災害(防災)レジリエンスとは、予期せぬ天災がもたらす被害から、都市機能を取り戻す力を指します。損失を最小限に抑えるための準備・予防体制までを含むこともあります。

サイバーレジリエンス

サイバーレジリエンスとは、サイバー攻撃を受けたとしても迅速にシステムを復旧させ事業を継続する力といえます。攻撃を100%防ぐことはできないからこそ、被害を少なくするという視点に立っています。

レジリエンスの類義語|言い換えは?

レジリエンスと混同されがちな類義語と、その違いをわかりやすく解説します。

ストレス耐性

ストレス耐性とは、ストレスがかかる状況に忍耐強く堪え、落ち着いて行動できる能力をあらわす用語です。一方のレジリエンスは、ストレスに抵抗するのではなく、元の精神状態に戻る回復力を指しています。

| ビジネスでの使い方の例 |

|---|

| 西山さんはストレス耐性が高く、締め切りが迫る過密スケジュールの中でも、冷静に行動し、常に明確な意思決定を下します。 |

ストレスコーピング

ストレスコーピングとは、ストレスのもととなる原因に上手に対処することを指し、対処の方法や戦略までを含む心理学用語です。レジリエンスは、ストレスに対処するというより、問題から回復する力、耐久力を指します。ストレスコーピングは、直接的に原因に働きかけて改善を目指す「問題中心のコーピング」とストレスに伴う感情を軽減する「感情中心のコーピング」があります。

| ビジネスでの使い方の例 |

|---|

| 仕事のプレッシャーが大きい竹内さんは、瞑想で焦燥感を和らげ、感情中心のストレスコーピングを実践しています。 |

メンタルヘルス

メンタルヘルスとは「心の健康状態」を指し、精神保健と訳されることもあります。うつなどの精神疾患にかかっていない状態の維持と増進、予防までを含んだ概念です。一方レジリエンスは、ストレスが降りかかった出来事に対し、どれだけ上手に適応し、回復できるかに焦点が当てられています。

| ビジネスでの使い方の例 |

|---|

| 従業員の心の健康をサポートするため、メンタルヘルスに関する社内セミナーを毎月開催しています。 |

ハーディネス(頑強性)

ハーディネス(頑強性)とは、直面したストレスを跳ね返せる「防御力」のことです。一方レジリエンスは、ストレスを受けないようにするのではなく、たとえ一度傷ついたとしても、元の状態まで戻せる力を指します。

ハーディネスが高い人はそもそもストレスを感じにくいですが、レジリエンスが高い人はストレスを感じるものの、すぐに切り替えられる傾向があるといえるでしょう。

| ビジネスでの使い方の例 |

|---|

| 高いハーディネスを持つ浅井さんは、多くの困難に直面しても、常に前向きに挑戦し続けています。 |

レジリエンスが広まった歴史的な背景

レジリエンスはもともと、物理学で弾性や跳ね返りという意味で使われていました。このレジリエンスの概念が広まった世界的な背景について、歴史順にご紹介します。

1970年代第二次世界大戦後の戦争孤児研究

1970年代第二次世界大戦における戦争孤児の心理学研究で、トラウマを抱えたままの子どもと逆境を跳ね返した子どもの比較が行われました。両者の特性の違いを調べた結果、レジリエンスの有無が関係すると判明したのです。

2011年の東日本大震災を乗り越えた日本人

2011年の東日本大震災では、日本国民のレジリエンスの高さに注目が集まりました。甚大な被害を受けても、大きな暴動などは起きず、被災者の前を向く姿勢が海外から高く評価されたのです。

2013年世界経済フォーラムでの提言

2013年に開催された世界経済フォーラム・ダボス会議では、世界共通の課題へアプローチするには、レジリエンスが重要な概念であると提唱されました。

レジリエンスがビジネスで注目されている理由

さまざまな歴史的な出来事の中で、徐々に広まったレジリエンスが、ビジネス特に人事・HR領域で重視されているのはなぜでしょうか。組織レジリエンスが注目されている理由は、次の2つが挙げられます。

VUCA(ブーカ)の時代の到来

レジリエンスがビジネスで広まった理由として、VUCAの時代に突入していることが挙げられます。

VUCAの時代とは、先の見通しが立たず、将来を予測しにくい状態を意味する言葉です。

気候変動や新型感染症の流行、テクノロジーの進化によって、昨今のビジネス環境は目まぐるしく変化しています。先が見えない状況にあっても、企業が成長を続けるには、困難にも打ち勝たなければなりません。個人としても、昔より不安定で強いストレスを感じやすい状況にあるといえるため、心身の健康を保つためにもビジネスレジリエンスが注目されています。

メンタルヘルス不調の増加

健康経営の観点からも、レジリエンスは重要です。

精神障害による労災件数は増加傾向にあり、50人以上の中小企業にもストレスチェックの実施が義務づけられました。労働安全衛生法も定期的に改正され、政府によるメンタルヘルス不調に対する対策も加速しているといえます。そこで従業員の心のケアの一環として、レジリエンスを高めることの重要性が叫ばれるようになりました。

| 関連記事 ストレスチェックとは |

レジリエンスに関連する因子や要素

レジリエンスを解明し、高めるために、これまでさまざまな研究が行われてきました。精神的な回復力といえる「レジリエンス」を理解するために、研究によって導き出された「因子や「要素」「要因」について解説します。

危険因子と保護因子

危険因子と保護因子は、医療分野で使用されている専門用語です。レジリエンスの概念で考えると、危険因子はストレスをもたらす根本的な原因、保護因子はストレスから立ち直る力や要因を指します。

保護因子の例は、戦争や災害、病気、貧困、離婚、虐待などが挙げられます。一方、保護因子の例は、本人の生まれつきの性格や捉え方、成長過程で身につけた解決力、周囲からのサポートなどです。

精神的な回復力を構成する3要素

精神的な回復力とは、個人の内的な「保護因子」の一つです。心理学の研究グループによって、精神的な回復力を構成する3つの要素が明らかになっています。

| 新奇性追求 | 新たなことに関心を持ったり、前例のないことに果敢に挑戦したりする姿勢や行動 |

|---|---|

| 感情調整 | 悲観的な気持ちや怒りをコントロールすること |

| 肯定的な未来志向 | 未来に対して前向きな期待を持ち、具体的な計画や目標を立てられること |

資質的要因と獲得的要因

また別の研究では、レジリエンスを促す2つの要因について定義しています。

| 資質的要因 | 先天的。 楽観性、社交性、行動力、統御力 |

|---|---|

| 獲得的要因 | 後天的。 問題解決志向、自己理解、他者心理の理解 |

組織レジリエンスを高めるには、資質的要因だけに頼るのではなく、獲得的要因を強化することが大切だと考えられています。

レジリエンスを高める6つのコンピテンシー

レジリエンス研究の第一人者とされるカレン・ライビッチ氏は、レジリエンスを測る指標として6つのコンピテンシー(行動特性)を明らかにしました。彼はアメリカの陸軍に対して、レジリエンスを高めるトレーニングを実施し、国内外で高い評価を得ており、『レジリエンスの教科書 逆境をはね返す世界最強トレーニング』という著書も発刊しています。

ライビッチ氏が提唱したこの「レジリエンス・コンピテンシー」は、レジリエンスを高めるために重要な要素といえます。個人としても組織としても回復力を強化するために、それぞれについて確認してみましょう。

- 自己認識

- セルフコントロール

- 自己効力感

- 楽観性

- 精神的な柔軟性

- 人との関係性(人間関係の構築力)

自己認識

自己認識とは、自分自身に十分に注意を払っていることを指します。具体的には自分の強みと弱み、思考パターン、感情の変化、価値観、人生の目的などを正しく認識できている状態です。

強いストレスがかかると自分を見失いがちですが、自己認識の能力が高いと、自分自身を正しく理解しているので、困難にも適切に立ち向かえる傾向にあります。

セルフコントロール

セルフコントロールとは、状況や環境が変化した際に、自分の力で感情や思考を調整できることです。自身で感情や思考をコントロールできると、ストレスを受けてもよりよい未来に向けて適切に行動できるでしょう。

キャラクターストレングス

キャラクターストレングスとは、「徳性としての強み」ともいいます。徳性とは、人が生まれながらに持っている道徳心のこと。転じて生まれつきの才能や能力を指すこともあります。つまり、自分の強みをもとに最大限の力を発揮して難しい状況も打破し、自身の価値観に沿うような人生を創り上げていく力を意味します。

楽観性

楽観性とは、よい結果を期待できる力のことです。楽観性があると、ストレスを受けて厳しい状況であっても、「乗り越えれば明るい未来が待つ」というように考えられるでしょう。

精神的な柔軟性

精神的な柔軟性とは、課題や問題が発生した際に、慌てず冷静に対応できるしなやかさのことです。また、精神的な柔軟性があると、感情的な行動や浅はかな行動に陥りにくいです。先のことを見据えたうえで、臨機応変な対応ができるでしょう。

人との関係性(人間関係の構築力)

人間関係の構築力とは、さまざまな人と良好な関係を築く能力を指します。仲間とうまくやっていける力ともいえます。人間関係の構築力があると、他者に信頼や安心感を与えられるため、問題が発生したときも周囲に助けてもらいやすくなるかもしれません。

レジリエンスを高めるメリット

ビジネスにおいて、個人や組織のレジリエンスを高めると、どのようなメリットがあるでしょうか。ビジネスシーンにはトラブルはつきものです。企業が成長を続けるためには、組織に属する個人個人のレジリエンスを高める必要があるでしょう。

| 従業員のレジリエンスを高めるメリット・効果 |

|---|

| ・ストレスに動じにくくなる ・変化への適応力がつく ・メンタルヘルスを維持しやすい ・モチベーションを保ちやすい ・業務パフォーマンスが向上しやすい ・離職率の低下につながる可能性がある ・組織レジリエンスを高めることにつながる ・社内の信頼関係を構築しやすく、職場の雰囲気が良好 |

| 関連記事 離職率の高い企業の特徴とは? |

| 組織のレジリエンスを高めるメリット・効果 |

|---|

| ・労働生産性が向上する ・不測のトラブルや困難、リスクに対処できる ・業績下降などがあっても、立ち直りが早い ・安定的に利益を生み出せる ・災害や感染症の流行など非常事態でも持続的に成長できる |

| 関連記事 労働生産性を向上させる方法とは? |

レジリエンスが高い人の特徴

レジリエンスが高いビジネスパーソンには、次のような傾向があるといわれています。職場やビジネスシーンに沿って確認してみましょう。

柔軟性と挑戦心を持つ

レジリエンスが高い人は、一つの考えに固執しないことから、臨機応変で柔軟な対応ができます。ビジネスにおいて、ネガティブな感情に陥った場合でも、打開策を見つけて回復が早いのです。初めての出来事に挑戦するときも、「方法はいくつでもある」と前向きに考えられ、果敢に挑戦するのも特徴です。

感情のコントロールができる

レジリエンスが高い人は、感情をコントロールして自分を律するのが上手です。感情に左右されると、ビジネスでの作業効率や職場の人間関係は悪化してしまう可能性があるでしょう。

自己効力感が高い

レジリエンスが高い人は、自己効力感が高いという特徴もあります。「自分ならできる」と考えて、ビジネスで困難な状況に陥っても、めげずにチャレンジすることが多いでしょう。

レジリエンスが低い人の特徴

反対に、レジリエンスが低いビジネスパーソンには、次のような傾向があるといわれています。

1つの方法に固執しがち

レジリエンスが低い人は、柔軟な対応が苦手なため、特定の事柄に固執しがちです。前例やビジネスの成功例に執着するあまり、別のよい方法や新たな打開策を見逃すこともあります。他者の意見に耳を傾けず、周囲とトラブルを起こしてしまう事例もあるようです。

感情のコントロールが苦手

レジリエンスが低い人は、感情のコントロールが苦手なところがあります。気持ちに振り回されたまま、ビジネスの目標を達成できず、途中であきらめてしまうこともあるかもしれません。同僚や上司、部下など職場の人と接する際も、感情のままに行動してしまうため、周囲と調和がとれずに孤立しがちです。

自己効力感が低い

レジリエンスが低い人は、自己効力感が低い傾向にあります。そのため、仕事で嫌なことがあり、ストレスで負の感情がわいてきたときも、「どうせ自分はダメだから」という考えに陥り、精神的な回復が遅くなってしまうでしょう。

レジリエンスが高い組織

レジリエンスは個人だけでなく、組織に対しても使われます。ビジネスにおいてレジリエンスが高い企業・会社はどのような特徴があるでしょうか。主な傾向を3つご紹介します。

ビジョンが浸透している

レジリエンスが高い組織は、多くの従業員にビジョンが浸透しているようです。ビジョンが浸透していると、会社全体で目指す方向が明確であり、従業員同士の足並みがそろいやすくなります。業務を通じて一致団結できているため、トラブルがあっても協力して取り組み、問題を乗り越えられる傾向にあります。

挑戦を応援し、失敗に寛容である

レジリエンスが高い組織は、従業員の挑戦を応援し、失敗にも寛容なため、ミスが大きくなる前に報告や共有が行われやすいです。心理的安全性が高い傾向にあり、メンバーの一人ひとりが安心してアイデアを出せるため、ビジネスイノベーションが起こりやすくなります。

従業員のレジリエンスの底上げに努める

レジリエンスが高い組織では、日頃より従業員のレジリエンスの底上げに努めています。レジリエンスの重要性を理解しているため、個々のレジリエンスを高めるべく、環境整備や育成などに注力している企業が多いようです。

レジリエンスが低い組織

一方でビジネスレジリエンスが低い組織には、次の3つの特徴があるといわれています。

ビジョンが浸透していない

レジリエンスが低い組織では、高い組織に比べてビジョンが浸透していません。ビジネスとして目指す方向性や戦略がバラバラで、組織の一体感が生まれにくい状況にあります。組織がまとまっていないと、トラブルへに適切に対処できず、立ち直りや回復が遅れがちです。

失敗に対して厳しい

レジリエンスが低い組織では、個人やチームに対しての失敗に厳しい傾向があります。失敗を責めたりペナルティを設けていたりするため、新しいことに挑戦する気持ちがわかず、ビジネスの変化に柔軟に対応する姿勢が生まれにくいといえるでしょう。

レジリエンスの重要性を理解していない

レジリエンスが低い組織は、そもそもビジネスにおいてレジリエンスが重要であることを理解していないかもしれません。従業員が抱えるストレスは個人の責任として、特別な対応もしていません。そのような企業は、心身の不調をきたす従業員が生まれやすくなるため、モチベーションを保ちにくく、作業効率が落ちて全体の生産性も下がってしまうでしょう。

レジリエンスの高さを測る尺度

レジリエンスの構成する要素や因子、組織や個人の特徴が理解できたところで、自社や個人のレジリエンスを確かめたい人もいるでしょう。

レジリエンスの高さを測定する尺度は、現在も研究が進められており、統一的なものは定められていません。さまざまな研究によって、すでに発表されている4つの尺度について概略をご紹介します。

| 尺度の名称 | 特徴 | 因子・尺度の内容 | 開発者 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | レジリエンススケール | 2つの因子と下位項目で測定 | 1.個人的コンピテンス 2.自己と人生の受容 |

Wagnild&Young |

| 2 | レジリエンス尺度 | 4つの下位因子と下位項目で測定 | 1.I am因子(自分自身を受け入れる力) 2.I can因子(問題解決力) 3.I have因子(他者との信頼関係構築力) 4.I will/do因子(成長力) |

森敏昭氏など |

| 3 | 精神的回復力尺度 | 「精神的回復力」を21項目で定義 | 1.新奇性追求 2.感情調整 3.肯定的な未来志向 など |

小塩真司氏など |

| 4 | 二次元レジリエンス要因尺度 | 先天的要因と後天的要因、二要因で測定 | 1.資質的レジリエンス要因 2.獲得的レジリエンス要因 |

平野真理氏など |

ビジネスレジリエンスを高める強化方法

レジリエンスは、獲得的要因によって後天的に伸ばせると考えられています。ビジネスにおけるレジリエンスを高めるには、どのようなことに取り組めばいいのでしょうか。具体的に高める方法として主な施策を5つご紹介します。

心理的安全性の確保

組織や個人のレジリエンスを高めるには、心理的安全性の高い職場を確保しましょう。

心理的安全性が高いチームは、誰に何を言ったとしても人間関係が壊れる心配や罰を受ける恐れがなく、安心した状態で職務に取り組めるため、ビジネスで成果を出しやすいといわれています。失敗に対する許容度も高いため、失敗を回避して挑戦しなくなるようなことは起こりにくいはずです。上司が部下の失敗を許容して認め、ともに解決策を練ることで、問題に対処するレジリエンスが育っていくでしょう。

自己効力感を高める研修やマネジメント

従業員一人ひとりの自己効力感を向上させるための働きかけも、個人や組織レジリエンスには重要です。勉強会などの研修を実施したり、本人の能力が活かせるように適材適所の人材配置を検討するのもおすすめです。

できるだけ従業員に成功体験を積ませるためにも、人事評価やマネジメントにおいては適切な目標設定を促しましょう。評価時は失敗やミスを強調するより、「できたこと」に焦点を当ててフィードバックします。目標達成を通して、自己効力感が高まり、レジリエンスを高めることにつながるはずです。

社内コミュニケーションの促進

6つの「レジリエンス・コンピテンシー」の一つである、「人間関係の構築力」を強化するには社内コミュニケーションの活性化も欠かせません。上司と部下の1on1ミーティングなどだけでなく、メンバー同士のフォロー体制も整えたいところです。メンター制度などを取り入れて、組織内を活性化させるのも一案です。

シナリオプランニング

シナリオプランニングとは、物事を長期的な視野で捉え、将来的に発生し得る出来事への対応方法を事前に決めておく経営戦略です。今後起こるかもしれない危機やリスクのシナリオを複数作成しておいて万が一に備えるのです。

レジリエンスを発揮する策を練っておく方法といえます。

あらかじめ危機対応のシナリオができていると、予期せぬ事態にも柔軟に対応できるでしょう。一時的に業績が落ち込んだとしても、回復のためのプランが練られているので、混乱を最小限に抑えたうえで逆境を突破できるでしょう。

独自のブランディング

組織レジリエンスには、他社と差別化されたブランド力を確立しておくことが重要です。外部からの環境要因によって不測の事態が起こっても、他社と差別化できていれば、市場や顧客から求められ続ける理由になります。

結果として、困難に動じないレジリエンスの高い組織となるでしょう。

ただし、消費者の価値観やニーズが多様化する現代は、常に新しいものを生み出す姿勢も求められています。時代のニーズを察知し、すでに確立されたブランド力と新しいものを融合する柔軟性によって、ブランド力を高められるでしょう。

レジリエンスを高め、組織の持続的な成長を

レジリエンスの意味とは、ストレスに対する精神的な回復力やしなやかさのことです。物理学や心理学から派生して近年はビジネス、特に人事・HR領域においてレジリエンスが高い企業やビジネスパーソンに注目が高まっています。災害や感染症などの不測の事態や逆境にも動じることなく、柔軟に対応できる組織力は今後ますます求められていくでしょう。

レジリエンスの高い組織づくりには、個人と組織、両方に働きかけていくことが重要です。たとえば、心理的安全性の確保や自己効力感を高める人材育成、シナリオプランニングの作成、ブランド力の強化です。

組織活性化には人材システム活用も

タレントマネジメントシステム『スマカン』は、従業員のスキルや経験のほか、志向や適性など多岐にわたる人材情報を可視化するシステムです。そのデータを活用し、組織の活性化につなげられます。

近年注目度が高まる人的資本経営においても、従業員一人ひとりに最大限の強みを発揮してもらうことが求められています。組織全体とそこで働く人、両方のレジリエンスを強化することは、企業の持続的な成長を後押しします。

タレントマネジメントシステムシステムを活用して、ストレスに強く柔軟性の高い組織を目指してみてはいかがでしょうか。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!