- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の取り組み例や意味、推進方法

関連資料を無料でご利用いただけます

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)とは「多様性を尊重し、受け入れる」という意味です。

日本においてD&Iが重要視されている背景には、LGBTQへの関心や働き方改革の推進、経済のグローバル化などが挙げられるでしょう。

しかし、D&Iの本質的な理解や意識改革が進んでいないため「企業として具体的にどのような取り組みをすればよいのかわからない」といった声も少なくありません。

当記事では「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」の概要と企業の取り組み事例を中心に、わかりやすく解説します。

意味や注目されている理由もおさらいしつつ、推進方法と人事や経営目線で取り組むメリットもご紹介しますので、人事担当者や経営者はぜひ参考にしてみてください。

目次(タップして開閉)

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の意味

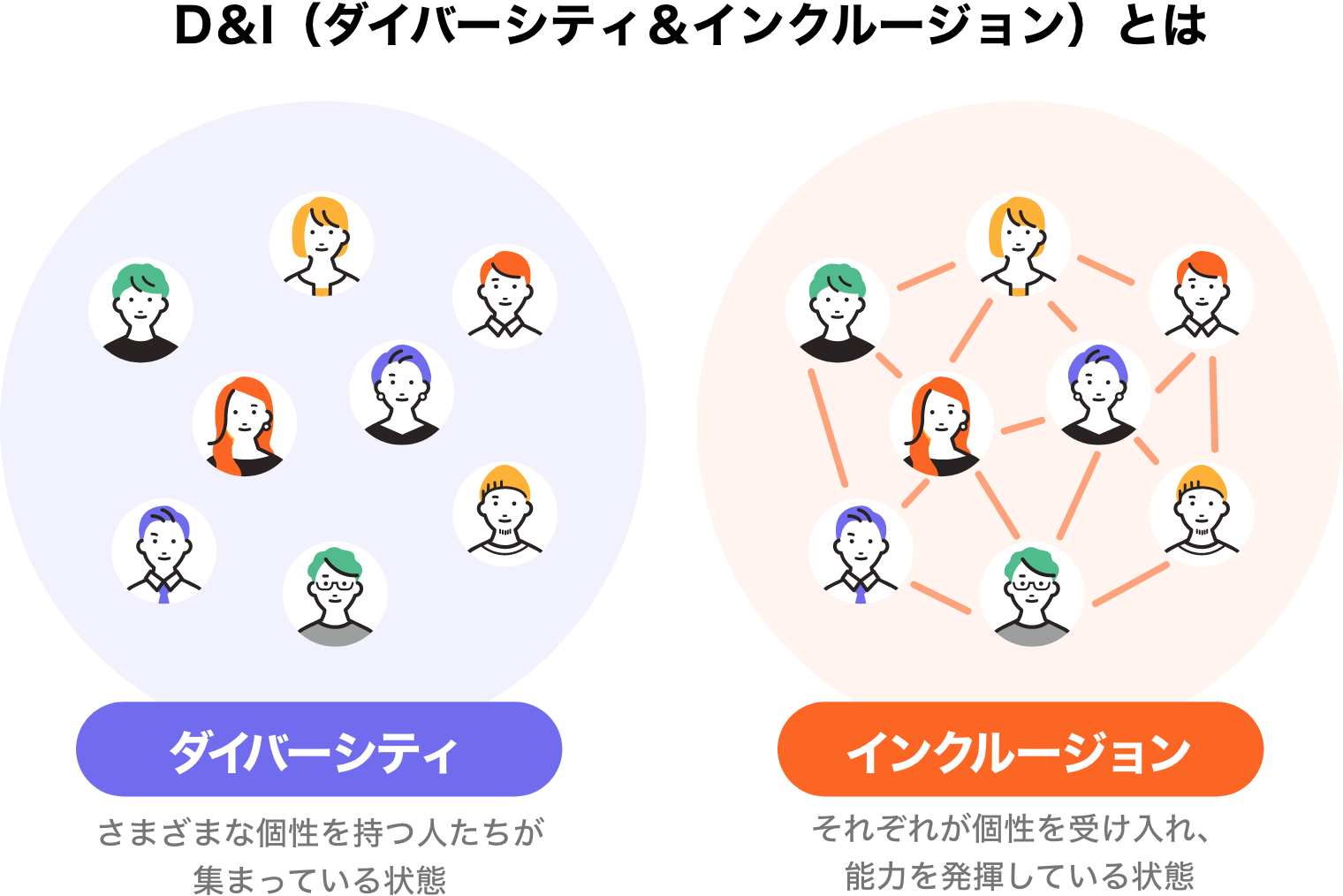

D&Iとは「ダイバーシティ&インクルージョン」の略称で「多様性」を意味する「ダイバーシティ」と「包括」「受容」を意味する「インクルージョン」を掛け合わせた言葉です。

つまりD&Iは、多様性を受け入れて尊重し、個々のスキルが発揮できる環境を整えたり、働きかけたりすることを意味します。

企業や組織におけるD&Iの具体的な取り組みとして、

| ・女性従業員の役員登用 ・シニア人材の雇用促進 ・テレワークや時短勤務の導入による働き方改革 |

などが挙げられるでしょう。

ダイバーシティの意味

D&IのDであるダイバーシティとは、日本語で「多様性」を意味し、さまざまな個性を持つ人たちが集まっている状態を意味します。

特にビジネスにおいては、性別や人種、年齢、学歴、職歴、シニア、障がい者、LGBTQなど、多様な属性を持った人材が同じ職場に存在していることです。

ダイバーシティが広まったきっかけは、アメリカで人種や性別による差別撤廃運動とされています。現代においてダイバーシティの幅はさらに広がり、外面的な要素だけでなく、職歴や宗教といった内面的な要素も含まれるようになりました。

日本では、少子高齢化の深刻化により減少している労働力人口を確保するために、ダイバーシティが重要視されるようになったといわれています。

ダイバーシティの種類

ダイバーシティには大きく分けて2つの分類方法があります。

1.表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティ

「表層的ダイバーシティ」とは性別や人種など、人の見た目から判断しやすい属性をあらわします。一方で「深層的ダイバーシティ」とはキャリアや価値観など、人の見た目からでは判断しづらい属性をあらわします。

2.可変的ダイバーシティと不変的ダイバーシティ

「可変的ダイバーシティ」とは、経歴や服装など、自分の選択によって変化させることができる属性を指します。また「不変的ダイバーシティ」とは年齢や国籍のように、自分で選択できず変化しない属性を指します。

インクルージョンの意味

D&IのIを指すインクルージョンとは、日本語で「包括」「受容」を意味し「それぞれの個性を受け入れ、能力を発揮している状態」と認識されています。

特にビジネスにおいては、従業員それぞれの違いを受容・尊重したうえで、その違いを強みとして活用する場を提供し、個人と組織のパフォーマンスを最大化することを指します。

インクルージョンが広まったのは、1970年代のフランスです。当時、経済的・社会的に恵まれず、社会の一員として受け入れられない人たちがいる状態は「ソーシャル・エクスクルージョン(社会的排除)」と呼ばれていました。誰もが排除されず、社会に参画できるよう、格差の解消を目指して「ソーシャル・インクルージョン(社会的包括)」という考え方が生まれたのです。

ソーシャル・インクルージョンは、そのあと教育分野において「障がいの有無に関係なく、個々に適した教育をする」インクルーシブ教育として広まり、派生してビジネスにも取り入れられました。

| 関連記事 インクルージョンを徹底解説 |

ダイバーシティとインクルージョンの違い

近年、ダイバーシティとインクルージョンは合わせて使われることが多い言葉ですが、どのような違いがあるのでしょうか。

ダイバーシティは、企業が多様な個性や背景などを持った人材を積極的に雇用することで、組織にさまざまな従業員が在籍している状態です。

インクルージョンは、多様性を持った従業員同士がお互いに個々の違いを認め合い、一丸となって働くことを指します。

つまり、ダイバーシティは「多様性が存在する環境」をあらわす一方で、インクルージョンは「その環境をどのように活かすか」をあらわす点において、異なるといえるでしょう。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)推進の背景

D&Iが普及した背景として、ダイバーシティだけでは不十分な可能性が挙げられます。

日本で「ダイバーシティ」という概念が浸透し始めたのは、2000年以降であり比較的最近です。今では多くの企業が、ダイバーシティを推進しています。女性や外国人労働者、障がい者の雇用を増やしたり、定年を延長して雇用を継続したり、さまざまな取り組みを行う企業も増えました。

しかし、さまざまな個性を持った人材が集まっているだけで、本人が能力を最大限に発揮できていない状況もあるかもしれません。それは単なる「表面的なダイバーシティ」であり、本来目指している効果が得られないでしょう。

そこで取り入れられたのが「インクルージョン」という概念です。多様な人材を雇用するだけでなく、さらにそれぞれの能力を活かし、働きやすい環境を整えることまでを含めてはじめて、ようやく企業としてダイバーシティに取り組んでいる状態といえるのです。

多様性を受け入れて、それぞれが能力やスキルを発揮してもらうことが重視されているため、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)が注目されているのでしょう。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の取り組み方

自社でD&Iに具体的に取り組みたい場合、どのような方法を実行すればよいのでしょうか。具体例を5つご紹介します。

女性の活躍推進

近年、多くの企業が女性の活躍を目指して、D&Iを推進する取り組みを行っています。これには『女性活躍推進法』も大きくかかわっているといえます。

2022年の法改正により、常時雇用の従業員が101人以上の企業には、女性の活躍推進に関する行動計画の策定や公表が義務化されました。その影響を受け、さらに多くの企業で女性がより活躍できるような制度を定めたり、職場環境を整えたりといった動きが見られています。

また、これらの取り組みに優れている企業には、厚生労働大臣より認定された「えるぼしマーク」が送られます。えるぼしマークを製品や公式サイトに掲載することで、社外へのアピールになるため、企業のイメージアップにもつながるでしょう。

具体的なダイバーシティ&インクルージョンの取り組み方法としては、

| ・女性の採用を強化する ・女性管理職を起用する ・育児休暇や時短勤務、在宅勤務などの制度を整える |

などが挙げられます。

シニア人材の継続雇用

これまで日本の企業では、60歳を定年とすることが一般的でした。しかし高齢化が進む現代において、60歳はまだ労働力となる年齢といえるでしょう。

2021年4月にから改正施行された『改正高年齢者雇用安定法』の後押しもあり、60歳を過ぎた人も企業の戦力として雇用される機会が多くなっています。

具体的なダイバーシティ&インクルージョンの取り組み方法としては、

| ・70歳までの定年延長 ・定年後の企業支援 ・定年後の再就職サポート |

などが挙げられます。

シニア人材を雇用し続けてD&Iに取り組むことにより、長年の経験で培ったノウハウやスキルを活用できたり、シニア人材の雇用にかかわる助成金が申請できたりするというメリットもあります。

外国人労働者の採用

グローバル化が進むなか、D&Iへの取り組みの一環として、外国人労働者を雇用する企業も増えています。外国人を雇用するにあたって、企業はさまざまな取り組みや準備を行う必要があるでしょう。

たとえば、

| ・日本語が堪能な外国人管理職を配置する ・外国人従業員の人事評価の基準を明確にする ・安心して日本の企業で働ける環境を整える |

などの取り組み方法が挙げられます。

企業がさらなる成長や発展を目指すには、D&Iの考えに基づいて日本人とは異なるバックグラウンドや経験、価値観などを持つ外国人労働者の採用によって、新たな考え方を取り入れることが重要とされています。

ダイバーシティ&インクルージョン推進のためにも、企業が外国人労働者にとって魅力的な職場環境や労働条件を用意し、自社で活躍してもらう対策が求められるでしょう。

障がい者の雇用促進

障がいのある方の雇用を促進することも、D&Iの取り組みの一つに挙げられます。

障がい者自身の職業の安定を目的とした『障害者雇用促進法』には、障がい者がほかの人と平等に生活できるような配慮を義務化したり、障がい者への差別や不当な扱いを禁止したりしています。

企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの具体的な取り組み方法には

| ・障がいのある方が能力を発揮できる職種を用意する ・スキルアップできる研修制度を設ける ・就労支援機会を提供する |

といった内容が挙げられるでしょう。

企業は障がいのある方を雇用する際に、誰にでもわかりやすく効率的に進められるように、業務内容やフロー、マニュアルを見直す必要もあります

これらの見直しは時間や労力がかかりますが、D&I推進のためだけでなく、ほかの従業員にとっても業務の効率化や最適化をはかる機会になるでしょう。

LGBTQへの理解

性的マイノリティを指すLGBTQの人を受け入れる環境を整えるのも、企業が取り組みたいD&I推進の一つです。

具体的な取り組み方法としては、

| ・差別行為を禁止する項目を社内規定に盛り込む ・一部のトイレをジェンダーフリー化する |

などが挙げられるでしょう。

昨今LGBTQに関する話題が取り上げられることも多いですが、具体的な対応方法が明確でなく、企業においてダイバーシティ&インクルージョン推進が進みにくいのが現状です。

誰もが平等に働ける企業とするためには、LGBTQを理解し、受け入れる姿勢が求められます。しかし、本人たちは社内でのハラスメントや不当な扱いを恐れている可能性もあります。

2022年4月の『改正労働施策総合推進法』において、大企業だけでなく中小企業においてもパワハラ防止対策が課されました。罰則などは定められていませんが、D&I推進に取り組むためにもLGBTQへの配慮が求められるでしょう。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む企業例

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の意味や推進方法を理解しても、実際に取り入れるにはどうしたらよいかイメージがつきにくい人もいるのではないでしょうか。

日本企業でD&Iを推進している企業事例を4つご紹介しますので、自社で取り組む際の参考にしてみてください。

株式会社ローソン

大手コンビニチェーンの株式会社ローソンは「ダイバーシティ&ワークライフバランス宣言」を掲げ、ダイバーシティの推進と社員のワークライフバランスの実現を目指しています。

具体的には以下の取り組みに注力しています。

| ・女性社員の積極採用 ・外国籍社員の積極採用 ・障がい者雇用の促進 |

なかでも女性社員の積極採用においては、女性社員比率が2017年度は16.9%であるのに対し、2021年度には19.9%まで増加しています。

年1回行われている社員意識調査によると「私は、この会社で働くことに総じて満足している」と感じている社員は、2021年度において74.0%にものぼっています。

公式サイトに公表されている「ポジティブ回答比率」が増加傾向にあることから、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の取り組みが成功しているといえるでしょう。

ANAホールディングス株式会社

大手航空会社であるANAホールディングス株式会社では、2015年に「ANAグループD&I宣言」を行い、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)推進を経営戦略の柱の一つとし、継続的に取り組んでいます。

具体的なD&Iの取り組みには、以下が挙げられます。

| ・女性の活躍推進に関する取り組み ・多様で柔軟な働き方実現のための制度拡充 ・D&I推進に特化した専門部署や役員職の設置 |

特に女性の活躍推進で大きく成果を上げており、2020年11月以降、国際航空運送協会の女性活躍推進に関する取り組みにも、日本の航空会社として唯一参画しています。

| 女性管理職比率 | 女性の役員数 | |

|---|---|---|

| 2014年度 | 9.8% | 1人 |

| 2021年度 | 17.0% | 6人 |

社内では制度的な取り組みだけでなく「D&Iフォーラム」と称して、毎年ANAグループの全社員に対してD&Iについて考える機会を設けています。主にD&Iの重要性をテーマにしてディスカッションしたり、活動報告をもとにANAグループ各社・各部署における取り組み事例を表彰したりすることで、トップダウンでD&I推進への協力を求める姿勢を取っているのです。

また、2021年には国際航空運送協会の『Diversity&Inclusion Awards』でダイバーシティ&インクルージョンチーム賞を日本の航空会社として初受賞しており、世界にD&Iの取り組みを示すことにも成功しています。

参照:『ジェンダー平等に関する取り組み | サステナビリティ』ANAホールディングス株式会社

株式会社資生堂

大手化粧品会社の株式会社資生堂は、LGBT支援や育児休業取得、障がい者雇用への取り組みなどを行うことでD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進しています。

注目すべき点として、障がい者の活躍に関する取り組みが挙げられるでしょう。資生堂では障がいのある従業員を国内の資生堂グループに約350人雇用しているだけでなく、以下の3つを約束しています。

| 1.本気で期待する 2.必要な配慮はするが特別扱いはしない 3.一生懸命働きたい情熱のある社員を積極的に応援する |

上記の約束を実現するために、障がい者の方を採用する際は選考プロセスに考慮したり、専用のインターンシップを実施したりしているようです。

また、障がいを持つ従業員に対してだけでなく、管理職に向けて障がいへの理解を促す研修を定期的に実施することで、障がい者の方が安心して働けるように理解を深める取り組みも行っています。

伊藤忠商事株式会社

大手総合商社である伊藤忠商事株式会社では、D&I推進の一環として、2013年に勤務時間を大きく見直す「朝型勤務制度」を導入しました。

「朝方勤務制度」には、以下のようなルールが定められています。

| ・20時から22時までの勤務は「原則禁止」 ・22時から翌日5時までの勤務は「禁止」 ・5時~9時は深夜勤務と同じ割増手当を支給 ・8時までに出社した従業員には軽食を無料提供 |

これは、企業は顧客対応の徹底や多残業体質の改善、業務効率化を通じた生産性の向上を目的としたものです。

しかしその結果、多くの従業員が朝9時以降に出社したにもかかわらず、仕事柄接待や飲み会の影響で夜遅い時間まで働くようになってしまいました。そのような状況を受け「110運動」と称して、飲み会は「1次会のみ、午後10時まで」を全社的な行動規範として徹底しているのです。

こうしたD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)への取り組みにより、20時以降に残業をする従業員が30%から5%に減少し、メリハリのある働き方が定着したことで有休取得率が10%増加するという成果をあげられています。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む流れ

自社でD&Iに取り組む際の流れを解説します。D&Iを推進したいと考えているご担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

| 1.自社のダイバーシティを把握する 2.D&Iの推進を共有する 3.従業員へのヒアリングを実施する 4.具体的に施策を計画し実行する |

1.自社のダイバーシティを把握する

まずは自社の状況を確認するところから始めましょう。たとえば、以下の内容について確認します。

| ・従業員の性別や年代 ・管理職の男女比 ・新卒・中途採用者の比率 ・介護や育児を両立している従業員数 ・離職率 |

自社の状況を把握した結果、新卒従業員の離職率が高い場合には、しかるべきフォローができているのか、教育体制は整備されているか、メンターなど相談できる相手はいるかなどについて再度検討することに活用できます。

自社のダイバーシティを確認することで課題点を洗い出せるため、どのような取り組みを推進していくかが見えてくるでしょう。

2.D&Iの推進を共有する

企業がD&Iを推進していくことを決定した場合、これまでの企業文化や働き方が変化していくことが考えられます。ある日突然取り組みがスタートしてしまうと、従業員が戸惑ってしまったり、従業員からの協力が得られなかったりするでしょう。

全社一丸となってD&Iを推進していくためには、社内報や全社会議などで事前にそのことを従業員に共有し、理解を得ることが大切です。

「なぜ自社にダイバーシティ&インクルージョンが必要なのか」「どのような方針で進めていくのか」を説明するとともに「D&Iを推進することでどのような企業を目指すのか」といったビジョンも説明すると、より理解を深められるでしょう。

3.従業員にヒアリングを行う

経営層の独断でD&Iを進めるのではなく、実際に働く従業員からの声にも耳を傾けることが重要です。先に説明したビジョンを理解できているかなどを把握するとともに、従業員視点での不安や悩みなどもヒアリングします。

ヒアリングには、1on1ミーティングやグループミーティング、アンケートなどを行うとよいでしょう。たとえば「介護や子育てのために休暇を取得したいのに取りづらい」「年功序列ではなく、能力に合わせた評価をしてほしい」といった声が挙がるかもしれません。

そのような意見をあらかじめヒアリングすることで、企業は具体的な施策や制度を検討しやすくなります。従業員の意見をもとに制度を実装することができれば、エンゲージメントの向上にもつながるでしょう。

4.具体的に施策を計画・実行する

自社の現状を把握したら従業員の声を集約し、自社に合ったD&I施策を実際に計画しましょう。

たとえば「休暇が取りづらい」といった声が多数あるようなら、休暇を取りやすくするために、経営・マネジメント層から休暇取得を促進するようにメッセージを出したり、トップダウンで上司が積極的に休暇を取得するのも一案です。

日頃から業務の共有や報告をするなどして、従業員が休んでもほかの従業員がリカバリーできる状態にしておくと、より休暇をとりやすくなります。

またD&Iを社内に浸透させていくために、定期的な啓発研修や部門を超えた交流会などを実施するのもよいでしょう。

企業がD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組む目的

企業が自主的にD&Iに取り組む目的には、イノベーションの創出によるさらなる成長を遂げることがあげられるでしょう。

目まぐるしく変化する社会に企業が適応していくには、これまでの考え方を打ち破り、新たな発想を取り入れて事業を展開していく必要があります。

D&Iを推進することによって、異なる価値観やバックグラウンドを持った人材を積極的に雇用できれば、従業員それぞれが持つ知識や経験値を組み合わせて新たなアイデアを生み出すことが期待できるでしょう。

組織全体を多様化し、イノベーションを起こしながら、あらゆる環境の変化に柔軟に対応できる企業へと進化していくためにD&I推進が重要といえます。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)に取り組むメリット

企業がD&Iを推進することのメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。主なメリットを5つご紹介します。

優秀な人材を確保できる

優秀といわれる人材の多くは、給与面だけでなく、入社する際に自身の能力を最大限活かせるか、働きやすい環境が整備されているかなどを重視する傾向にあります。

企業がD&Iの取り組みを推進し、従業員が働きやすい職場環境を整えることで人材確保の面で、他社より優位に立つことが期待できるでしょう。

優秀な人材を多く確保できれば、リーダーおよび後継者の育成や業務の生産性向上、企業全体の業績向上につなげられるメリットがあります。

自社の現状を把握するためには、既存の従業員に「職場環境は働きやすいと感じるか」などのアンケートを実施してみるとよいでしょう。

イノベーションの創出が期待できる

業績向上や顧客ニーズ拡大にあたり、新規事業の推進など新しい分野に力を入れている企業もあるでしょう。そのような場合には今までのやり方で進めていても、独創的なアイデアを生み出すことは難しいかもしれません。

D&Iを推進することで、さまざまな価値観やバックグランドを持つ従業員が在籍していれば、それぞれの個性や考え方を活かして革新的な発想が多く取り入れられ、企業の進歩に大きく貢献するメリットがあるでしょう。

従業員エンゲージメントが向上する

D&Iに取り組むメリットは、従業員エンゲージメントの向上も挙げられます。

さまざまな個性や特性を持つ人材が、個々のスキルを発揮しながら、のびのびと働ける職場環境は、従業員にとってよい刺激となるでしょう。

個人の能力を活かせると、従業員は仕事にやりがいを感じて自己肯定感が向上し、より積極的に業務に取り組むことができるでしょう。

また企業が従業員に合わせた働き方を取り入れることで、従業員は「働きやすい職場」「居心地がよい」と感じ、定着率の向上にもつながるかもしれません。

離職率の低下が見込める

企業が従業員それぞれの違いを受け入れ、個性を認めることで、従業員がパフォーマンスを最大限発揮できると、退職を考える人が減るかもしれません。

D&Iの取り組みは、従業員それぞれが働きがいを感じながら業務に取り組む環境づくりにもつながるため、離職率の低下だけでなく、企業全体の生産性や業績向上などのメリットも期待できるでしょう。

| お役立ち資料をダウンロード 【無料ガイドブック】離職率改善のヒント |

企業のイメージアップをはかれる

D&Iに取り組むことは、社内への影響だけでなく、社外へのアピールにもなります。

自社で行っているダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを公式サイトなどで公表することによって「従業員を大切にする企業」として社外の人に認識してもらえるでしょう。

また自社の製品を購入してもらう際や、人材を採用する際において、企業のイメージは重要視される傾向にあります。

たとえば、一般的にイメージがよい企業とハラスメントが横行しているような企業があったとします。多くの人はイメージのよい企業を選ぶでしょう。そのため、企業のイメージアップをはかれると売り上げ向上というメリットが期待できます。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)推進はなぜ重要?

D&Iの目的やメリットを踏まえたうえで、あらためてダイバーシティ&インクルージョンが重要な理由を確認していきましょう。

労働力人口の減少による人材不足

近年の日本では少子高齢化が進み、労働力人口の減少による人材不足が問題視されています。

このような課題に直面した今、これまでのような男性中心型雇用や終身雇用、定年制といった雇用方針では企業を存続させることは難しいとされているのです。

企業がD&Iに取り組むことで、働きやすさや従業員が能力を発揮できていることを求職者に認識してもらうことができれば、人材不足の課題が解決できるでしょう。

企業のグローバル化

現在、日本では多くの企業がグローバル化を進めています。また、加速する情報通信技術に対応するためにも、企業の発展には迅速さも求められています。

このような時代背景から企業がスピーディーな進化を続けるには、D&Iに取り組み、国籍や経歴にかかわらず、自社に適した考えを持つ人材を受け入れることが重要です。

従来の考えだけでなく、ほかの国の文化や価値観を自社に取り入れることができれば、企業のさらなる発展やグローバル化につながるでしょう。

価値観の多様化

これまでの日本では、多くの企業において新卒から定年まで1つの企業で勤務することが一般的でした。また、プライベートよりも仕事を優先することが当たり前だとされていたのです。

しかし近年では、さらなるキャリアアップを求めて転職する人たちや、プライベートを大切にしたいと考える人たちが増えています。

多様化する価値観に対応するためには、企業がD&Iの取り組みによってこれまでの文化を見直し、現代の労働者に求められる働き方を整備したり、受け入れたりすることが重要となってきたのです。

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)の課題と対処法

D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を推進していくにあたって、解消しなければならない課題と対処法も知っておく必要があります。

制度の構築

D&Iの取り組みによって人材を受け入れる場合、評価制度や働き方などを整備しなければなりません。

年功序列による評価制度を廃止して、能力評価への切り替えや、時短勤務やリモート勤務などの導入によって、すべての従業員が「働きやすい」と感じられるような制度を構築することをおすすめします。

勤務制度を導入する際に従業員の意見や希望を反映するには、アンケート調査を活用すると効率的に進められるでしょう。

職場環境の改善

D&Iを推進する際には制度面だけでなく、職場自体を従業員にとって働きやすい環境とすることも大切です。

たとえば車椅子を利用する障がい者を雇用しても、社内に階段や狭い通路が多ければ従業員は能動的に出社しにくくなってしまうかもしれません。

そのほか、子育て中の従業員が多い企業であれば、社内に託児所などを設けることを検討してみるとよいでしょう。

コミュニケーション手段の工夫

D&Iでは、さまざまな年齢層や国籍、価値観の人たちが同じ職場で仕事をするため、円滑なコミュニケーション手段を確立させる必要があります。

外国人労働者を雇用する場合であれば、日本語を話せる外国人管理者を部署に配置して、企業側と従業員側のどちらの意見も通じ合うようにすることも一案です。

またプロジェクトを進める際には、年齢や性別に偏らないように若い女性のリーダーなどを置くことによって、従来の考え方だけでなく若い世代の考えも取り入れることができるため、今までにはなかったアイデアが生まれるかもしれません。

ハラスメントの防止

D&Iによって多様な人材を受け入れる場合、ハラスメントの防止策についても社内で事前に周知しておく必要があります。誤認識や無意識によるハラスメントが起こらないよう、全従業員に人材の多様性について理解してもらうことが大切です。

全社会議や部署ごとの定例会議、社内報などを積極的に活用して、今一度ダイバーシティについて正しく説明しておきましょう。1回のみの説明で終わらせるのではなく、定期的に周知したり、不明点を質問できる窓口を設置したりすると、より理解を深めてもらえるでしょう。

人事に求められるD&I推進

D&Iとは「ダイバーシティ&インクルージョン」の略称で「さまざまな多様性を受け入れて尊重し、個人の能力が発揮できる状態」を指します。

人事担当者に求められるD&I推進の取り組みとしては、主に人種や年齢、学歴、性別、ライフスタイル、シニア人材や障がい者など個々の違いを受け入れたうえで、多様な人材を採用したり理解したりすることが挙げられます。

そして、個性豊かな従業員のパフォーマンスを最大化するため、それぞれの違いを強みとして発揮できる場を提供することも大切です。

そこでD&Iを推進する際には、従業員が一人ひとりの個性と能力を最大限発揮してもらうために、従業員の保有スキルや採用情報、特性を把握しておく必要があります。まずは、D&Iの取り組みの事前準備として人材情報の一元化から始めてみてはいかがでしょうか。

タレントマネジメントシステム『スマカン』は、人材情報の一元化をサポートします。D&Iから企業の成長につなげるための人事戦略の立案にも役立ちます。D&Iの実現に向けて、人材情報の可視化から始めてみてはいかがでしょうか。

『スマカン』は目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。

当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!