- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

社内アンケートとは? 実施のコツやポイント、ツールもご紹介

関連資料を無料でご利用いただけます

社内アンケートは、企業の課題を把握し、従業員の満足度を向上するために有効で、よりよい企業や働きやすい環境を整備するために役立ちます。

しかし、「社内アンケートはどのようなメリットがあるのかわからない」「社内アンケートは手間も労力もかかるので、定期的にはできていない」というケースもあるでしょう。

そこで本記事では、社内アンケートとはどのようなものか、メリットやデメリットについて解説します。社内アンケートを実施する際のポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください!

目次(タップして開閉)

社内アンケートとは

社内アンケートは、従業員を対象に実施するアンケートを指します。

社内アンケートの対象は、全従業員の場合もあれば、役職や部署を限定して実施される場合もあります。

紙に印刷したアンケート用紙に回答してもらうだけでなく、近年はオンライン上で回答できるシステムを導入している企業も少なくありません。

目的によって記名式と無記名式を使い分けたり、アンケートを内容や分野別で実施したりする場合もあります。

社内アンケートの一般的な目的は、企業課題や社内における問題を発見し、従業員満足度を向上することが挙げられます。

社内アンケートとサーベイの違い

社内アンケートと混同されがちな「サーベイ(survey)」は、「調査」を意味する言葉です。アンケートは調査方法の一種と考えるといいかもしれません。

一方のサーベイは、特に人事領域において、社内の全体像を把握するために実施される調査活動全般を指します。サーベイは、目的別に細かく分類できます。

職場環境や人間関係、福利厚生などに対する従業員満足度を把握し、生産性の向上や離職率の改善に活用するために実施されるのが「従業員サーベイ」です。

毎日・週1回・月1回と高頻度で実施するサーベイは「パルスサーベイ」と呼ばれ、リアルタイムに課題を把握できるというメリットがあります。

そして、組織の健全性や経営理念の浸透度合いなどを調査するのが「組織サーベイ」といわれています。

社内アンケートの目的

社内アンケートには、

| ・従業員の意見や考えを把握する ・従業員のストレスチェックを行う ・経営方針の浸透度を確認する ・従業員満足度を向上する ・従業員エンゲージメントを向上する ・組織の課題を解決する |

という目的が挙げられます。

これらの具体的な内容について確認してみましょう。

従業員の意見や考えを把握する

社内アンケートの目的として、従業員の意見を把握するという点が挙げられます。

職場環境や人間関係などに対する従業員の満足度を知ることで、適材適所の人材配置や必要な人材育成の方向性も見えてくるでしょう。

人事評価や福利厚生、就業規則など人事制度に対する不満や不安は、従業員のモチベーションを低下させるだけでなく、優秀な人材の離職にもつながりかねません。

社内アンケートで従業員の本音がわかれば、社内制度改革のきっかけとして活用できるでしょう。

従業員のストレスチェックを行う

社内アンケートの目的には、従業員のストレスチェックも挙げられます。

企業による従業員のストレスチェックについては、2015年12月1日に『労働安全衛生法の一部を改正する法律』が改正施行され、労働者50人以上の全事業者に義務づけられました。

法改正の影響もあって、近年は従業員のメンタルヘルスに対する一層の配慮が企業に求められています。

参照:『改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について』厚生労働省

社内アンケートは、ストレスチェックの一環としても有効といえます。従業員の仕事や業務に対する不安や、人間関係のトラブルなどを把握するきっかけになるためです。

特に、セクハラやパワハラといったハラスメントやいじめは、訴訟にも発展しかねません。社内アンケートの回答結果から問題が発覚した場合は、速やかに対処する必要があります。

必要に応じて外部の産業医やカウンセラーと連携しながら、従業員のメンタルヘルスを良好に保つことも、人事の役割といえるでしょう。

経営方針の浸透度を確認する

社内アンケートの目的には、経営方針の浸透度を測るために使うというものがあります。

MBOやOKR、KPIという目標管理制度を導入している企業では、経営方針を従業員の個人目標とリンクさせています。

研修などを通して、定期的に企業理念やビジョンを従業員に伝えている企業も少なくありません。

しかし、どのような方法で経営方針を共有しても、実際にどれくらいの従業員が正しく理解できているかを把握するのは難しいでしょう。

社内アンケートの結果、経営方針などの浸透度が低いとわかったら、あらためて経営方針を共有したり別の方法で説明したりするようにしましょう。

社内アンケートの実施によって、会社と従業員の方向性を一致させるためのきっかけをつくれるでしょう。

従業員満足度を向上する

社内アンケートの目的として、従業員満足度の向上も挙げられます。

満足度は仕事や業務に対する納得感、人材育成などに関する動機づけ要因が特に影響するといわれています。そのため、まずはこれらの要因について調べることが大切です。

従業員満足度は、業務へのモチベーションにも影響があり、顧客満足度を高める要素といえるため、企業は重要視しなければなりません。

従業員エンゲージメントを向上する

社内アンケートの目的には、従業員のエンゲージメント向上も挙げられます。

従業員のエンゲージメントが高い状態だと、会社のために積極的に業務に取り組む姿勢になります。結果を出そうという気持ちや行動につながり、成果や業績によい影響が生まれるでしょう。

そこで従業員のエンゲージメントを高めるためにも、まずはアンケートによって現状の満足度を測ったり、課題を発見したりすることが大切です。

社内アンケートのメリット

社内アンケートを実施すると、さまざまなメリットがあります。具体的にはどのような点がメリットになるのでしょうか。具体的なメリットについてご紹介します。

| ・会社の課題を把握できる ・問題を早期発見できる ・定点観測で変化を見逃さない ・従業員のエンゲージメント向上につながる ・顧客満足度向上にもつながる |

会社の課題を把握できる

社内アンケートを実施することで、会社の課題発見につながります。

たとえば、日頃の業務の中で、上司や人事担当者から会社に対する意見を直接聞かれても、従業員はなかなか本音を伝えにくいはずです。また、忙しく日々業務に追われている場合、話し合いの場を設けること自体も難しいかもしれません。

会社全体で匿名による社内アンケートを実施すると、リアルな従業員の声が集まりやすくなるでしょう。アンケートという形式をとれば、従業員それぞれは空き時間などを利用して、自分のペースで回答できるため、負担も少ないはずです。

問題を早期発見できる

社内アンケートを実施することで、これまで見えてこなかった問題を発見できるきっかけにもなります。

たとえば現場でコンプライアンス違反やハラスメントなどの問題が生じていても、従業員が言い出せなかったり、見て見ぬふりをしてしまったりしている可能性もゼロではありません。

匿名の社内アンケートは、このような問題の早期発見にも役立ちます。人事担当者は回答結果を踏まえて改善施策を実施できるため、問題が深刻化する前に解決することにもつながるかもしれません。

定点観測で変化を見逃さない

定期的に社内アンケートを実施すると、質問項目が同じで、時間の経過とともに、回答結果に変化が見られることがあります。

同じ部署や現場でも、従業員が異動したり業務内容が変わったりすれば、状況や環境も連動して変わるためです。このような変化を見逃さないためには、特定の事象について一定期間調査を続ける定点観測が有効です。

定点観測によって明らかとなった変化は、組織の変化と密接に関連します。よい変化が見られるなら、ノウハウなどをほかの部署や現場と共有し、企業全体のさらなる成長を促すとよいでしょう。

反対に、悪い変化が見られるなら、その原因を特定して改善することで、生産性の向上につなげることが大切です。

従業員のエンゲージメント向上につながる

社内アンケートを実施すると、会社が従業員のために環境を改善しようとしている姿勢を示すこともできます。

アンケート実施後の改善施策やその効果を実感すると、企業に対する信頼感が増し、エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。

従業員のエンゲージメントが向上すると、従業員は企業のために積極的に業務に取り組んだり、成果を出すために行動したりするようになります。結果的に、業績アップや生産性の向上にもつながるでしょう。

| 無料でお役立ち資料をダウンロード 従業員エンゲージメントを向上させる3つのポイントと5つの施策 |

顧客満足度向上にもつながる

社内アンケートで発見された課題に対して、改善策を実施することで、従業員の満足度が向上し、結果的に顧客満足度も向上する可能性があります。

従業員満足度が向上すると、仕事へのモチベーションが高まり、よりよいサービスや商品へのアイデアが生まれたり顧客対応が改善したりするなど、よい影響がもたらされるためです。

顧客満足度が向上が実現し、リピーターが増えると、企業イメージの向上も期待できるでしょう。

社内アンケートのデメリット

社内アンケートの実施にはデメリットもあります。社内アンケートのデメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。具体的なデメリットについてご紹介します。

調査結果を活用できていない場合もある

社内アンケートを実施しても、調査結果を有効活用できていないケースもあります。調査を実施しただけで、人事施策に活かしたり、改善策を実行したりしていないのであれば、時間と労力の無駄と言えるでしょう。

またアンケート調査は、一度実施して効果が出るわけではなく、定期的にアンケート実施と改善策実行のサイクルを繰り返すことで、効果が期待できます。

意味のある社内アンケートにしたい場合は、調査結果を活用して改善策を実行すること、定期的なアンケートを実施して定点観測を行うことを意識しましょう。

従業員の本音を引き出せない

社内アンケートは、質問の仕方によって、従業員の本音を引き出せないことがデメリットとなる場合があります。

たとえば、誘導的な質問だったり、質問数が多過ぎたりすると、従業員の本心は引き出せないでしょう。

また、記名式アンケートの場合も人事評価への影響を考え、当たり障りのない回答になってしまいがちです。

そのため、従業員の本音を引き出すためには、無記名式かつ回答を誘導するような表現は避けなければいけません。

回答する従業員の負担になる

社内アンケートは、回答する従業員側に少なからず負担がかかります。

設問数が多かったり、あまりにも実施頻度が高くなったりすると、従業員が不満を抱える原因になってしまうでしょう。いい加減な回答を生み出すことにもつながるかもしれません。

社内アンケートを実施する場合は、従業員の負担も考慮し、できるだけ短時間で回答できるような内容にして、負担になりすぎない頻度で実施するようにしましょう。

社内アンケートのポイント

社内アンケートを実施する際に、押さえておきたいポイントをご紹介します。あらかじめポイントを把握しておくことで、より効果的な社内アンケートにつなげましょう。

目的を明確にする

社内アンケートを実施する際は、まずはアンケートを実施する目的を明確にし、従業員に共有することが大切です。

従業員が目的も理解できていないままアンケートを実施しても、本音を引き出したり、協力的な姿勢になってもらったりすることが難しいためです。

まずはアンケートの目的やメリットを、従業員に理解してもらったうえで、従業員の参加意識を高められるようにしましょう。

質問内容や質問数を精査する

社内アンケートを実施する際は、質問内容や質問数を精査することが大切です。

内容によっては従業員が答えにくく、質問数が多すぎると疲れてしまい、いい加減な回答になってしまいます。

回答の選択肢は5つ程度にして、回答に迷いすぎないような設計にすることも意識しましょう。

スケジュールを大まかに決める

社内アンケートに関する大まかなスケジュールを事前に決めておくことも大切です。

どれくらいの期間を通して準備と改善施策の実行を1サイクルとして行うのか、どの程度繰り返して効果検証を行うのかなども含めて検討するようにしましょう。

また、複数回アンケートを実施する場合は、あらかじめ従業員にも伝えておくようにしましょう。

デリケートな内容の場合は匿名にする

社内アンケートの内容によっては、回答しにくい内容もあるはずです。特に人間関係のトラブルやコンプライアンス違反などのデリケートな問題を把握したい場合は、記名式ではなく匿名式のアンケートにするなどの配慮が必要です。

反対に匿名にしない場合、人事評価や内容漏洩を心配して本音で回答できず、結果的に意味のないアンケートになってしまう可能性があります。

質問の内容によって、従業員側に配慮して匿名か記名か適切に判断するようにしましょう。

社内アンケートのシステムやツールの選び方

社内アンケートを実施する場合、より効率化するためにもシステムやツールを活用するのがおすすめです。

しかし、システムやツールにはさまざまな種類があるため、どれを選んだらよいかわからないという場合もあるはずです。そこで、システムやツールを選ぶ際に意識したい点をご紹介します。

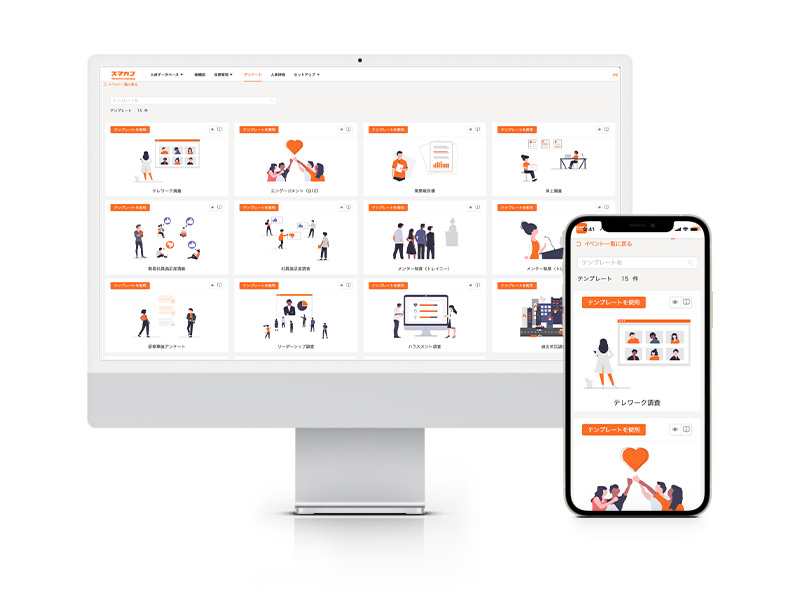

自社に合ったテンプレートや機能で選ぶ

社内アンケートのツールを選ぶ際は、自社に適したテンプレートや機能が搭載されているものを選びましょう。

たとえばよく使うであろう質問のテンプレートや、細かい機能を確認して、自社が長く使えるようなものを選ぶのがおすすめです。

また、本来違う目的のシステムであっても、機能の一つとしてサーベイ機能や満足度調査が行えるような機能が搭載されたシステムもあります。ほかの人事課題もある場合は、総合的に役立ちそうなシステムをベースにして選ぶのもよいでしょう。

操作のしやすさで選ぶ

社内アンケートのツールを選ぶ際は、操作性も重要なポイントです。

実際には運用担当者だけでなく、回答者である従業員もツールを使用することになるでしょう。そのため誰でも簡単に使いこなせるような操作性や、設計であるかどうかなどもポイントです。

ツールの無料お試しなどを積極的に活用し、比較してみましょう。

費用対効果を考慮して選ぶ

社内アンケートのツール選びでは、費用対効果も意識しましょう。

なかには無料のツールもありますが、機能が乏しく、有効活用できない場合もあります。無料だからという理由だけで使い始めるのは注意が必要です。

一方で、有料の場合も導入費用以外にランニングコストがどれくらいかかるのかもあらかじめ確認しておきましょう。

社内アンケートは定期的に実施するため、ある程度の期間ツールを使うことになります。機能が多い代わりに、あまりにも月額費用が高い場合などは、無駄なコストになってしまうため、複数のツールと比較をしてみましょう。

社内アンケートはタレントマネジメントシステムで効率化

社内アンケートには、目標や質問項目の作成、実施スケジュールの調整、回答結果の集計・分析、改善策の立案という一連の流れがあります。

社内アンケートは、準備や管理に時間と労力がかかるため、人事が担当するとなると、本来の業務が圧迫されてしまう場合もあるでしょう。

社内アンケートを効率化できるのは、専門のツールだけではありません。タレントマネジメントシステムの中にも、サーベイ機能やアンケート機能が搭載されているものがあり、効率的に社内アンケートを実施できます。

タレントマネジメントシステムなら、戦略的人事を実行するための機能の一つとしてアンケート機能が搭載されています。ほかにも人材育成や人材配置など、さまざまな施策や課題を解決するための機能を活用できるでしょう。

社内アンケートの効率化なら『スマカン』

『スマカン』は、人材データを一元管理しながら、社員満足度、研修感想、理解度テストなどさまざまな社内アンケートを自由に作成できるタレントマネジメントシステムです。

『スマカン』はデータを一元管理して可視化する機能が充実しており、豊富なテンプレートを活用して自社に適した社内アンケートの作成にもお役立ていただけるでしょう。

『スマカン』は、目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。

『スマカン』では、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

社内アンケートは、社内の課題や問題点を発見するために役立ち、従業員満足度の向上にも活用することができます。

社内アンケートの具体的なメリットとしては

| ・会社の課題を把握できる ・問題を早期発見できる ・定点観測で変化を見逃さない ・従業員のエンゲージメント向上につながる ・顧客満足度向上にもつながる |

などが挙げられます。

社内アンケートの実施によって、従業員満足度を向上させたり、企業をよりよい方向へと改善することが期待できるはずです。

しかし、社内アンケートを実施するには、準備や管理など手間と労力がかかることも否めません。少しでも効率的に進められるよう、ツールやシステムを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!