- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事戦略

- 人事労務

アウトソーシングの意味とは? 派遣との違いやメリット・デメリットを徹底解説!

関連資料を無料でご利用いただけます

アウトソーシングの意味とは、企業の業務の一部を外部に委託することです。

アウトソーシングを上手く活用することで、業務の効率化や生産性が向上するため、注目している企業も少なくありません。また、近年ではクラウドソーシングの人気も高まり、業務によって外部の人員やスキルを利用することはスタンダードになりつつあります。

しかし「アウトソーシングの意味が正しく理解できていない」「アウトソーシングと派遣、BPOとの違いがよくわからない」と感じている担当者もいるでしょう。

そこで本記事では、アウトソーシングの意味をわかりやすく解説しながら、混同しやすい派遣やBPOとの違い、アウトソーシングのメリットやデメリットなども含めてご紹介します。

>>>人事評価の運用を効率化『スマカン』サービス資料を見てみる

目次(タップして開閉)

アウトソーシング(業務委託)とは?

アウトソーシング(Out Sourcing)とは、日本語直訳で「業務委託」や「外部委託」といい、企業における業務の一部またはすべてを外部企業や個人に委託することを意味します。

企業の業務効率化や生産性向上、人材不足の解消や競争力強化のために活用されます。

もともとは、情報システム関連の業務を委託する際に使われていました。現在ではあらゆる部門の業務がアウトソーシングの対象とされます。

アウトソーシングが広まる背景

アウトソーシングが広まった主な背景には、人員不足や競合との差別化などが挙げられます。

近年の日本では、働き方の多様化や若年労働人口の減少により、人員の確保が難しくなっています。自社の人材が確保できていない場合は、アウトソーシングによって人員不足の課題を解消できるでしょう。

また、従業員がコア業務に専念して付加価値を高めたサービスを提供できるため、競合他社との差別化につながります。

さらに、アウトソーシングを利用すると、これまでかかっていた自社の人件費や、設備投資費などの固定費の削減も期待できるでしょう。

企業がアウトソーシングを活用する理由

厚生労働省が2017年に行った『アウトソーシングの活用に関するアンケート調査』において、企業がアウトソーシングを活用する理由は、

| 専門的業務への対応 | 39.4% |

|---|---|

| ワーカーを労働力として確保 | 28.2% |

| 繁忙期への対応 | 14.5% |

という結果でした。

さらに、委託する業務の内容は「継続的に発注している業務」が54.4%ともっとも多く、「自社内で対応しきれない場合にのみ発注している業務」が28.2%と報告されています。

| 継続的に発注している業務 | 54.4% |

|---|---|

| 自社内で対応しきれない場合にのみ発注している業務 | 28.2% |

アウトソーシングは、企業の人材不足を補充できます。

また、限られた経営資源であるヒトをコア業務に専念させることで、業務効率化やサービスの質向上が期待できるため、アウトソーシングを活用しているといえるでしょう。

参照:厚生労働省委託事業「アウトソーシン グの活用に関するアンケート調査」

アウトソーシングと混同しやすい言葉

アウトソーシングには、いくつかの混同しやすい言葉があります。混同しやすい言葉の意味も理解したうえで、違いを整理しましょう。

アウトソーシングと人材派遣の違い

アウトソーシングと混同しやすいものの一つに「人材派遣」があります。

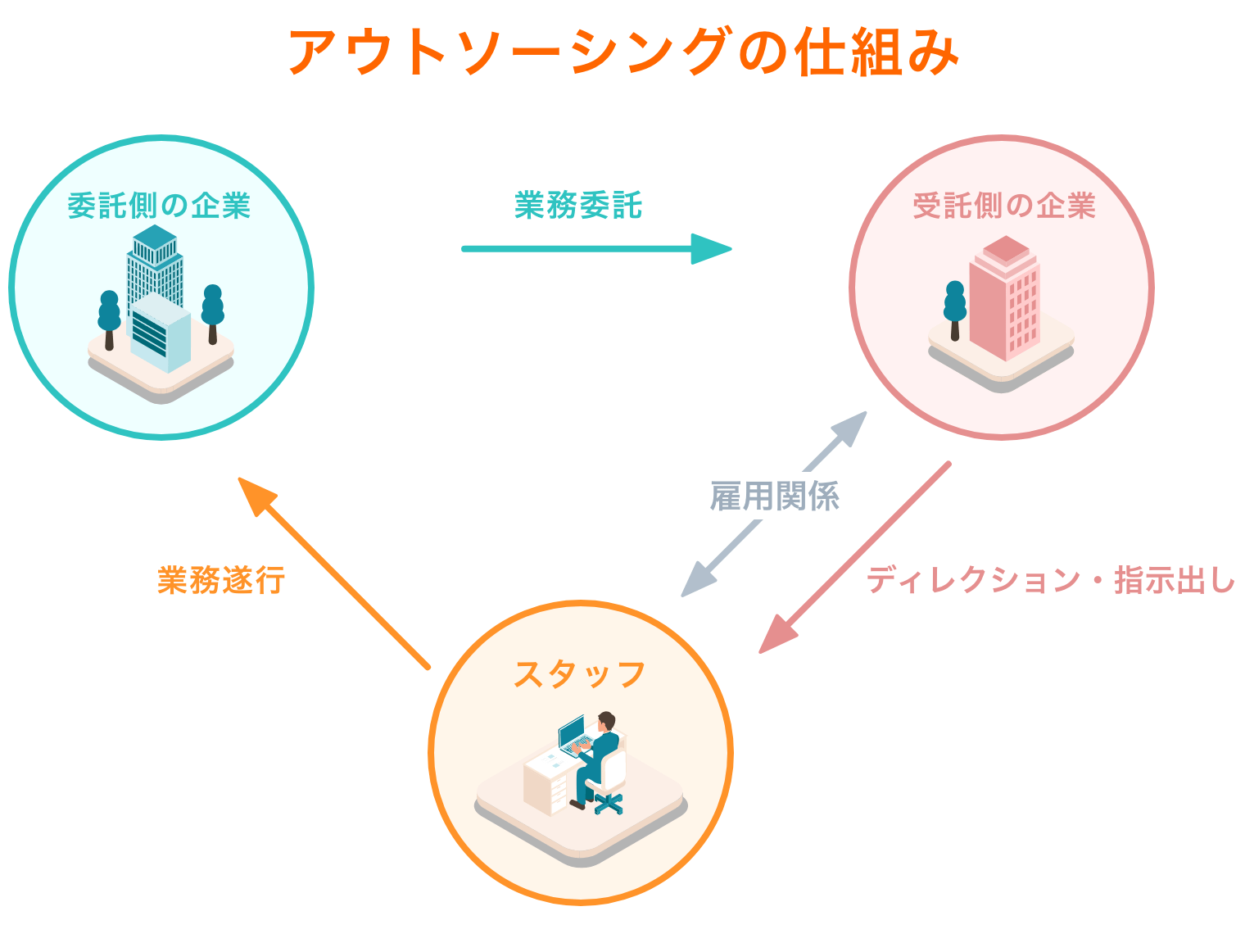

どちらも業務を自社以外の人材に委託するという点で似たような意味合いを持ちますが、業務の指揮命令系統などに違いがあります。

アウトソーシングは、業務を受託した企業が業務の指示や指揮命令を行い、その企業の従業員などが業務を担当します。一方、人材派遣は派遣会社によって派遣された人材が、業務を委託した企業の指揮命令によって任された業務を担当します。

アウトソーシングとBPOの違い

アウトソーシングと混同しやすい言葉には「BPO」も挙げられるでしょう。

アウトソーシングは業務を外部委託することです。一方のBPOは、アウトソーシングの一種であり、より細かい業務も任せることで業務改善をはかるものです。

たとえば、アウトソーシングは、業務の一部を切り取って、そのまま外部に委託することを指します。

一方のBPOは、委託する業務に関する企画や設計、施策の実行や分析、改善策の実行など周辺業務も含めて委託します。場合によっては、部署が請け負っていた業務のすべてを委託することもあります。

アウトソーシングの種類

アウトソーシングの形態は、主に次の種類に分けられます。

BPO(事務業務の委託)

BPOとは「Business Process Outsourcing」の略です。

ある部門の業務を、一括して外部に委託する形態を指します。主に人事・総務・労務・経理などのバックオフィス業務が対象です。さらに、コールセンターやヘルプデスクなどもBPOを活用する企業が多く見られます。

バックオフィス系の職種は、マニュアル化しやすい業務が多く、アウトソーシングしやすいという特徴があります。企業によっては部署で請け負っていた業務のすべてを、外部に委託する事例もあるようです。

ITO(情報システム業務を委託)

ITOとは「IT Outsourcing」の略です。

主に、情報システムに関する業務のアウトソーシングを指します。近年、急速に進むデジタル化により、新しいサービスや技術を導入したいと考える企業は増えています。

社内にIT技術に長けた社員がいない、または少ない場合、ITOによりシステムの運用・保守やインフラ設計などを委託できます。

KPO(知的処理業務を委託)

KPOとは「Knowledge Process Outsourcing」の略で、直訳すると「知識業務の委託」です。

主に情報データの分析解析に関する業務のアウトソーシングを指します。業務において、データに関する高度なスキルを持った人材を必要とする場合、KPOを利用する企業が増えています。

SPO(営業業務を委託)

SPOとは「Sales Process Outsourcing」の略で、営業業務を委託することです。

営業業務だけでなく、営業部門や営業プロセスの課題を抽出したり、改善までを行います。営業代行とは担う範囲が異なり、営業活動そのものを委託する営業代行に対して、SPOは営業活動に加えて一連のプロセスを改善したり戦略を立案したりします。

アウトソーシングの契約形態

アウトソーシングの契約形態には、主に3種類あり、委託する業務の内容などによって異なります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

請負契約

アウトソーシングにおける請負契約とは「依頼された業務を完成」を目的とし、提出された成果物に対して報酬が支払われる契約です。

納品された成果物に対して問題がある場合、責任追及ができるのも特徴です。そのため、双方にとって、成果物や報酬の定義を明確にし、認識に違いがないようにしなければなりません。

委任契約

アウトソーシングにおける委任契約では「法律業務(法律行為に関する事務処理)の遂行」を目的とし、遂行された業務に対して報酬が支払われる契約です。

委任契約では、成果物の完成責任は問われず、業務の取り組み方などについても委託先に一任するのが特徴です。

法律が関係する業務として、不動産契約や税務関連業務などが挙げられます。

準委任契約

アウトソーシングにおける準委任契約では「法律行為となる事務処理以外の業務の遂行」を目的とし、報酬が支払われる契約です。

内容としては委任契約と同様で、成果物の完成責任は問われず、業務の取り組み方などについても委託先に一任するのが特徴です。

具体的には、給与計算や総務業務、ヘルプデスクなど幅広い業務が該当します。

アウトソーシングのメリット

アウトソーシングを活用するメリットにはどのような点があるのか、具体的に解説します。

人件費を抑えられる

正社員に対しては、業務のボリュームに関係なく、毎月決まった額の給与を支払う必要があります。一方アウトソーシングの場合、成果物に対しての報酬のみを支払います。

そのため、人件費や設備にかかる費用なども抑えられ、会社全体の経費削減にもつながるでしょう。

即戦力となる人材を活用できる

自社において社員を一から育成する場合、時間や労力、コストがかかります。

アウトソーシングであれば、専門性の高い業務に対し、即戦力となる人材を活用できます。そのため、事業を無理なくスムーズに進められるでしょう。

コア業務に注力できる

人材不足や業務ボリュームの多さにより、コア業務に専念できていない企業は、アウトソーシングを活用することで、利益を直接的に生み出す時間を確保できます。

特に人事やIT部門は、日々のルーティン作業に追われ、本来は実施したい戦略の立案などコア業務に手が回らない企業もあるかもしれません。

アウトソーシングを活用し、コア業務に注力できる環境が整うと、生産性や売り上げの向上につながるでしょう。

| 関連記事 コア業務・ノンコア業務とは? |

アウトソーシングのデメリット

アウトソーシングのデメリットにはどのような点があるのでしょうか。あらかじめデメリットを把握したうえで、リスクを抑えて活用するとよいでしょう。

自社内にノウハウを蓄積できない

アウトソーシングは、自社内の専門人材が育ちにくいです。

自社における独自性を担保しながら、ノウハウや知見を持つ社員がいないと、トラブルが発生した際に即座に対応できないというデメリットが生じる可能性があります。

そのためアウトソーシングする業務は、企業にとって重要度が低く、アウトソーシングしてもコントロールしやすい業務を選定するとよいでしょう。また、業務委託先における業務フローも把握しておくと安心です。

自社内にノウハウが蓄積されないことが懸念される場合は「コ・ソーシング」を視野に入れて検討するとよいかもしれません。コ・ソーシングとは、自社と業務委託先が対等の立場で、共同業務にあたるアウトソーシングの形態を指します。

自社の社員も業務に参加するため、委託先企業が持つ専門知識やノウハウなども吸収できるというメリットがあります。

情報漏えいのリスクがある

アウトソーシングする業務の中には、顧客の個人情報や企業の機密情報を取り扱うものもあるでしょう。情報を外部に渡すことは、漏えいのリスクが高まるということでもあります。

アウトソーシングする際は、自社と委託先で、情報の取り扱いについて、共通のルールを設定するなどの事前の対策を行うことが大切です。

情報漏えいのリスクに万全に備えたうえで、委託先企業は慎重に選定するようにしましょう。

クオリティの管理が難しい

自社内で業務を進める場合、成果物の品質や作業の進捗状況は比較的確認しやすいでしょう。

しかしアウトソーシングの場合、成果物のクオリティや納期などをコントロールする必要があります。委託先と密に連携をとりながら進める配慮とスキルが求められます。

アウトソーシングによる業務の質や進捗管理に不安があるなら、人材派遣も視野に入れて検討するのもよいでしょう。人材派遣は、派遣会社から派遣されたスタッフに、期限つきで働いてもらう仕組みです。

アウトソーシングとの大きな違いは、自社の管理者が業務指示を行えることです。人材派遣の場合、業務進捗の確認や成果物の品質などは、自社で管理しやすいでしょう。

アウトソーシングを利用したほうがよい企業

アウトソーシングを活用すべき企業にはどのような特徴があるのでしょうか。以下の要件をチェックしてみましょう。

| ・業務量に対して人員が不足している ・業務が属人化し、限られた人しか業務を遂行できていない ・無駄な作業が多い ・社内に専門知識やノウハウを持つ人がいない ・雑務や単純作業に時間がかかり、コア業務に着手できていない |

企業はよりよい商品やサービスの提供のために、経営戦略を立てなければなりません。

しかし人員不足により「本来、優先的に行わなければならない業務にまで手が回らない」という悩みを抱える会社も少なくないでしょう。そこで従業員にコア業務に専念させたい企業は、アウトソーシングによる業務委託を検討してみるとよいでしょう。

アウトソーシングできる具体的な業務例

アウトソーシングを検討する際、どの業務を委託するかを選定しなければなりません。アウトソーシングに向いている業務かどうかを判断するポイントには、主に次の3つがあります。

| ・マニュアル化できる一般業務 ・利益を生まない業務 ・戦略策定が不要な業務 |

業務別にアウトソーシングできる内容を、具体例を挙げながらご紹介します。

人事業務

| ・給与(賞与)計算 ・年末調整関連業務 ・マイナンバーの管理 ・人事評価制度の作成 |

企業規模が大きい、業務領域が広いなどの理由で管理しなければならない社員が増えるほど、人事業務は煩雑になってしまいます。

給与計算などに追われ、人材戦略の立案などのコア業務にまで手が回らない人事担当は少なくありません。ルーティン化している業務を切り離し、アウトソーシングすることで、本来行うべき業務に着手できるでしょう。

採用業務

| ・募集方法の選定 ・母集団形成 ・面接へのアテンドなど候補者とのやりとり ・書類選考 |

近年では、採用業務のアウトソーシングにも注目が集まっています。

これまでは書類選考や、候補者とのやりとりに時間を取られていた採用担当者も、アウトソーシングを利用することで、より重要な人材要件の定義などに注力できるでしょう。

経理業務

| ・日次業務(ソフト入力、経費計算・管理など) ・月次業務(請求書や領収書の発行など) ・年次業務(決算書作成など) |

経理業務には、専門的な知識やスキルが必要です。

経理業務を専門とする会社にアウトソーシングできると、効率的に業務を遂行することができます。経理業務を委託する場合、委託先ではどのレベルの経理業務が可能なのかもチェックしましょう。

総務業務

| ・組織図・社員名簿の作成 ・備品管理 ・社内イベント企画 ・議事録作成 ・社内規定の草案作成 |

総務の業務は多岐にわたります。アウトソーシングする際は、事前に業務の整理や作業リストの作成を行っておくと、スムーズに引き継げます。

事務業務

| ・データ入力 ・リサーチ作業 ・封入作業 |

会社にとっては大切な業務ですが、直接的に利益を生み出す業務とはいえません。このような細々とした業務やマニュアル化しやすい業務は、アウトソーシングしやすいといえます。

電話対応系業務

| ・新規開拓(テレアポ) ・コールセンター ・カスタマーサポート |

電話対応などの業務は、アウトソーシングに適しているといえます。

繁忙期・閑散期が明確になりやすいため、人手不足が予想される時期だけアウトソーシングを活用することも可能です。アウトソーシングすると、オフィスに場所やデスクを構えなくてもコールセンターやヘルプデスクを設置できます。

物流業務

| ・梱包・出荷 ・在庫管理・棚卸 ・出入庫管理 ・配送状況の管理 |

物流関連は、マニュアル化やルーティン化しやすい業務が多いため、アウトソーシングに向いているといえるでしょう。

アウトソーシングできない業務

さまざまな業務がアウトソーシングを活用できる一方、インソース(内製)した方が都合がいい業務もあります。

| ・自社でナレッジを蓄積すべき業務 ・直接利益を生み出すコア業務 ・戦略策定や意思決定が必要な業務 |

上記のような業務はアウトソーシングには不向きです。

自社のノウハウが外部に知られてしまう危険性があったり、自社の判断が必要になったりするためです。サービスや質のクオリティが低下してしまうリスクもあるでしょう。

ただし、業務のタスクを細分化したとき、単純作業がある場合は、その業務やタスクだけを切り取ってアウトソーシングするという手もあります。

アウトソーシングする業務の判断方法

アウトソーシングを行う場合、どこまでの業務を自社の人材でインソース(内製化)するのか、どこからをアウトソースするか判断が重要です。

定型的な業務だからという理由や、業務量が多いからという短絡的な理由のみでアウトソーシングを決めるのではなく、どこを軸にするのかを入念に検討しましょう。

判断方法となる3つの基準をご紹介します。

1.専門業務と一般業務

アウトソーシングで委託する業務の軸として「専門業務と一般業務」という分け方が挙げられます。この場合、専門業務は自社の担当者で行い、一般的な業務をアウトソースします。

専門的な知識やノウハウは社内に蓄積しつつ、一般的にマニュアルがあれば誰でもできるような業務は外部に任せることで、人材を有効活用できるでしょう。

2.コア業務とノンコア業務

アウトソーシングで委託する業務の軸として「コア業務とノンコア業務」という分け方もあります。

企業の利益にかかわるような業務をコア業務として自社の従業員で行い、その業務単体では利益を生み出さないような業務はノンコア業務としてアウトソースします。

3.戦略業務と通常業務

アウトソーシングで委託する業務の軸として「戦略業務と非戦略業務」という分け方も挙げられます。

企業が抱える課題や問題を解決するための業務は自社内で行い、企業の課題や問題に直接的にはかかわらない業務はアウトソースします。

アウトソーシングを検討する際のポイントや注意点

アウトソーシングの活用では、

| ・目的の明確化(計画) ・委託業務の決定 ・アウトソーシングにかけられる予算 ・委託先の選定 |

が重要なポイントとなります。

アウトソーシングを検討する際は、まずは委託を検討している部門ごとに「コア業務」と「ノンコア業務」を分類するのがポイントです。定型化しやすくアウトソーシングをスムーズに行いやすいノンコア業務を洗い出すとよいでしょう。

ただしノンコア業務だからといって、安易にアウトソーシングすることはおすすめできません。

むやみやたらにアウトソーシングすると、金銭的コストが膨大にかかってしまうためです。委託のための準備や引き継ぎに、想定以上に時間的コストがかかってしまう場合もあるでしょう。

また、アウトソーシング先によっては、依頼する業務にオプション料金が発生する企業もあります。このように、あまりにも時間やコストがかかる場合、費用対効果が悪くなってしまいます。

そのため、アウトソーシングを検討する際は、アウトソーシングしたうえで何をどうしたいのかを明確にしたうえで、委託先を検討しましょう。委託先の選定では、信頼できる委託先であるかどうかの判断に加え、費用対効果も考慮したうえで決めると安心です。

業務改善ならシステム活用も有効

企業にとって、人手不足の解消や業務効率化を進める手段や方法は、アウトソーシングだけでなくさまざまな方法があります。ツールやシステムの活用も有効な方法の一つです。

たとえば人事業務の改善を検討しているなら、人事システムやタレントマネジメントシステムをチェックしてみましょう。

日頃から人材情報をシステム上で一元管理しておくと、さまざまな業務の効率化につながります。

さらにシステムによる分析データを活用した人材配置や人材採用ができると、より戦略的な人事施策の実行に役立つでしょう。

タレントマネジメントシステムなら『スマカン』

タレントマネジメントシステム『スマカン』は、社内の従業員情報をクラウド上で一元管理し、人事業務の効率化や業務改善をサポートします。

業務効率化や業務改善が成功すると、人事担当者はより重要なコア業務に専念できるため、自社の経営戦略に基づいた人事施策の実行が進むでしょう。

『スマカン』は多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績を誇ります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関で、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析から組織の強化を支援します。

当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

アウトソーシングの意味は、業務の一部を外部企業に委託することを指します。

アウトソーシングすることで、業務効率化や人手不足の解消だけでなく、最終的には競合企業との差別化にもつながるかもしれません。

社内業務を効率化する手段には、アウトソーシングだけでなくシステムツールの利用も挙げられます。

| ・コストを削減し業務効率を改善したい ・コア業務に専念したい ・事業をスピーディーに展開したい |

という企業の担当者は、アウトソーシングだけでなく、適切なツールやシステムの導入を検討してみるとよいでしょう。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

2008年より、一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!