- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人材育成

自律分散型組織 (DAO)とは?メリットや導入ポイントを徹底解説

関連資料を無料でご利用いただけます

自立分散型組織とは、役職などの上下関係がなく、一人ひとりの従業員がみずからの意思決定で行動できるような組織を指します。

自律分散型組織は注目を集めているものの、管理職層を置かない状態のため、不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、自律分散型組織について解説しながら、目的やメリットについてご紹介します。

組織改変を検討している企業や、従業員が自律した組織を目指したいという企業は、ぜひ参考にしてみてください。

目次(タップして開閉)

自律分散型組織とは

自立分散型組織(Decentralized Autonomous Organization)とは、基本的に管理職のような中央集権者を置かずに、従業員それぞれが自律して行動する組織を指しています。英語の頭文字を取ってDAO、または分散型自律組織と呼ばれることもあります。

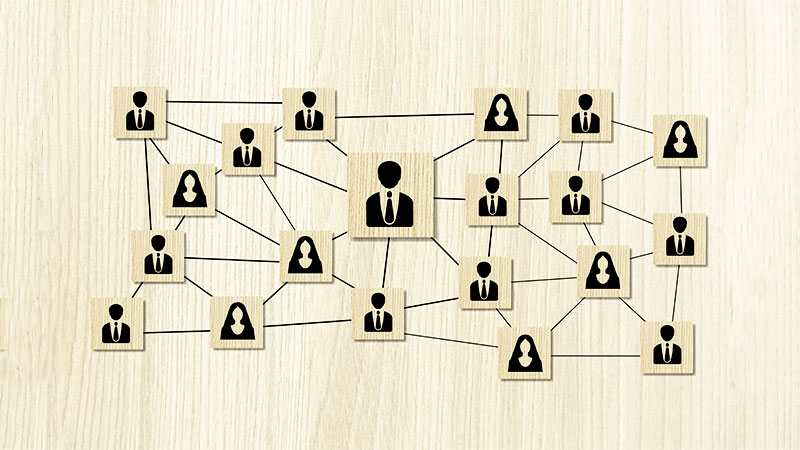

役職などの上下関係がないため、管理職層からの指示がなく、フラットな組織とイメージするとわかりやすいでしょう。

また、自立分散型組織では一人ひとりの考えや価値観を尊重するため、従業員のエンゲージメントが高まりやすいという特徴があります。

自律分散型組織と管理型組織の違い

自律分散型組織と、従来の管理型組織の違いは、役職や階層による上下関係がないという点です。

管理型組織では、管理職や経営層の上部組織の意思決定によって指示が下されたり、管理されたりするトップダウン型の組織です。

一方の自律分散型組織では、指示を出す管理職層がいないため、従業員それぞれが会社野目標のために業務に取り組むことになるのです。

しかし、自律分散型組織の場合でも、役職による上下関係はないものの、リーダー的存在として聞き役になったり、従業員をまとめたり鼓舞するような存在がいるのが一般的です。

自律分散型組織が求められる背景

自律分散型組織が注目を集める背景には、変化の絶えない時代であるという点が挙げられます。

現代は、ITやデジタルが進化したことで、社会情勢やビジネスにおける競争において、いつどのような変化が起こるか誰も予測できない状態といえます。

このような場合、権限を一定の管理職層以上に集約するのではなく、自律分散型組織のように従業員みずからが考えて行動できると、環境の変化や迅速な意思決定に基づく経営ができるでしょう。

自律分散型組織の種類

自立分散型組織の種類は、主に3種類あります。それぞれの特徴についてご紹介します。

アジャイル型組織

アジャイル型組織とは、日々の変化に素早く対応しつつ、業務を実行しながら改善に取り組む組織を指します。

アジャイル型組織では、組織を小規模でフラットな集合体と捉え、計画から実行までを同じチームメンバーに担当させるのが特徴です。権限を従業員に分散させることで、意思決定や問題解決が迅速になりやすいメリットがあります。

ティール組織

ディール組織とは、5段階に変化する組織の最終形態の組織です。経営学者のフレデリック・ラルー氏が提唱しました。

組織は恐怖や力によって支配される状態から始まり、階層がある状態、経営陣や管理職層による指示を下す状態へと次第に進化していくとされています。そして最終形態では、ティール組織として上下関係のない状態へと変化するのです。

管理職層という階層がないため、全員がフラットな状態に置かれ、一人ひとりが主体的に考えて、動く必要があります。

| 関連記事 ティール組織は失敗しやすいのか? |

ホラクラシー組織

ホラクラシー組織とは、企業におけるすべての上下関係をフラットにした組織で、従業員はリーダー的存在のいるそれぞれのグループに属します。

特にホラクラシー憲法というルールがあるのが特徴です。ホラクラシー憲法は、これまで管理職層が持っていた権限の代わりのようなもので、従業員はこのルールに沿って意思決定や行動をします。

フラットな状態の従業員は、ルールがあることで統率の取れた状態を維持でき、自由とのバランスが取りやすい組織を目指すことができるでしょう。

自律分散型組織を導入するメリット

自律分断型組織のメリットにはどのような点があるのでしょうか。具体的なメリットをご紹介します。

エンゲージメントやモチベーションが向上する

自律分断型組織では、権限や裁量が従業員に与えられるため、会社に対するエンゲージメントが向上しやすくなります。

従業員が自律して業務に取り組む中で、裁量や権限が与えられることで、より会社の目標や課題に対する責任感や貢献意欲が生まれるためです。

また、責任感や貢献意欲が高まったり、会社を支える一員として取り組んだりすることで、モチベーションの向上も期待できるでしょう。

心理的安全性を確保できる

自律分断型組織では、従業員の意思決定に基づいて取り組むことを基本とする組織であるため、従業員の考えや意見が否定されることなく、業務に反映されやすいでしょう。

心理的安全性は、従業員が心理的なストレスを抱えずに、安心して仕事に取り組める要因にもなります。

安心して仕事に取り組めることで、モチベーションが高まったり、パフォーマンスの向上も期待できるでしょう。

業務効率化につながる

自律分断型組織では管理型組織とは異なり、従業員に裁量が与えられ、従業員の意思決定に基づいて、必要な場合は業務に関する変更や改善がすぐに行われます。そのため、スムーズで効率的に業務を進められます。

管理型組織のように、上司や管理職、さらには経営陣の許可を得ないと次へ進めないような手間や時間を省けるため、業務効率化が期待できるでしょう。

自律分散型組織を導入するデメリット

自律分散型組織のデメリットにはどのような点が挙げられるのでしょうか。具体的なデメリットについて、ご紹介します。

情報共有やリスク管理が難しい

自律分断型組織では、従業員がそれぞれの意思決定に沿って業務に取り組むため、チームや全体への情報共有がされにくい場合があります。

情報共有がおろそかになると、トラブルやミスの発生につながり、リスク回避ができなくなるなどの危険性が伴います。

また、社内全体として伝達したことに対して、従業員全員が共通の認識を得るために時間がかかる場合もあるでしょう。

また情報共有がなされないと、業務が属人化してしまったり、協力し合ってプロジェクトを進めたりすることも難しくなるため注意が必要です。

自己管理能力が求められる

自律分断型組織では、従業員が裁量や権限を持つことになるため、上司からの指示等はありません。比較的自由な環境ともいえますが、自己管理が苦手な従業員は注意が必要です。

自分の意思決定に委ねられているため、仕事の進捗が遅くなってしまったり、成果を出せなかったりすることもあるでしょう。

自律分散型組織であっても定期的な進捗確認を全員で行うようにして、ミーティングや報告会などを実施するのがおすすめです。

組織全体の意思決定には時間や手間がかかる

自律分断型組織では、従業員に裁量や権限が分散されているため、組織全体として何かを決めなければならない場合は時間と手間がかかりがちです。

管理型組織の場合は、トップダウン形式で意思決定を行うことができます。しかし自律分散型組織の場合は従業員の意思を問うために、投票など全員が納得できるような形式で決定する必要があるでしょう。

自律分散型組織を導入する際のポイントや注意点

自律分断型組織は、その性質上、成功するためのポイントや注意しておくべき点があります。

自律分断型組織として成功するためには、これらの点をあらかじめ把握して理解しておくことが大切です。そこで、自律分断型組織を導入する際のポイントについてご紹介します。

情報公開や社内交流の機会を設ける

自律分散型組織では、情報共有が難しい側面があるため、積極的に情報公開を行えるような環境を整備しましょう。

たとえば社内で導入しているSNSで、部署や従業員の紹介をしてみたり、全社会議で各部署の紹介をしてみたりなど、チームや従業員個人がどのような業務に取り組んでいるのか知る機会をつくるのがおすすめです。

また、社内交流イベントやランチミーティングなどを開催して、従業員同士が気軽に情報交換をして、積極的にコミュニケーションを取れるイベントを企画するのもよいでしょう。

目標を設定する

自律分散型組織の場合、すべての従業員が目標や成果指標を設定して業務に取り組むようにしましょう。自律分散型組織では基本的に従業員がみずからの意思に基づいて業務に取り組むため、統制が取れずに方向性を間違ってしまう危険性もゼロではありません。

企業として目標設定方法や成果指標を整備しておき、できるだけ従業員が、企業が目指す方向性を意識して業務に取り組めるようにしましょう。

特に自律分散型組織で運用されやすいのが、OKRです。企業のOKRを意識したうえで個人が必要な業務や数字を意識できるでしょう。

経営理念やビジョンを理解してもらう

自律分散型組織では、経営理念や企業ビジョンを従業員に深く理解してもらうことが重要です。

自律分散型組織は、従業員それぞれがみずからの意思決定に基づいて業務に取り組むため、企業の価値観や使命が浸透していないと、個人がどのように行動すればよいかわからなくなってしまうでしょう。

入社時だけでなく全社会議のタイミングなど、定期的に企業理念や会社のビジョンを伝え続ける機会をつくるといいかもしれません。

部分的に自律分散型組織を試してみるのもよい

企業全体で自律分散型組織へ改変するのではなく、部分的にフラット化するのを試みるのもよいでしょう。

自律分散型組織の目的は、組織をすべてフラットにすること自体ではなく、従業員がみずからの価値観や考えを大切にしたうえで自律して業務に取り組むことです。

まずは試験的に組織の一部をフラットにしてみるなどして、成功すれば徐々に拡大していくような進め方でもよいでしょう。

ティール組織に至るまでの5段階

自律分散型組織の種類の一つとして経営学者フレデリック・ラルー氏による「ティール組織」をご紹介しました。

ティール組織は、フレデリック・ラルー氏によると、5段階の最終ステップの組織です。

- 1.レッド組織

- 2.コハク組織

- 3.オレンジ組織

- 4.グリーン組織

- 5.ティール組織

ティール組織に至るまでには、上記のような段階があるとしています。5段階ではどのような進化を経ていくのでしょうか。それぞれ組織の段階をご紹介します。

レッド組織

レッド組織とは、組織として特定の「力」や「恐怖」によって従業員が支配されるような組織状態です。

力によって従属関係が生まれる短絡的な思考に基づいた組織といえ、特定の力に依存しているような状況ともいえるでしょう。

コハク組織

コハク組織とは、階層に基づくピラミッド型組織で、上意下達が厳格に守られているような組織状態です。

階層を分類しており、レッド組織のように特定の力ではなく上位階層による統率が行われるため、より多くの人を管理できます。

しかし、前例やヒエラルキーを優先するため、競争や新たな変化には向かない特徴があります。

オレンジ組織

オレンジ組織とは、階層やヒエラルキーを持ちながらも、数字管理を行ったり、成果を上げた者が評価されるような組織状態です。

コハク組織から進化して変化を受け入れ、競争を可能とするため、イノベーションが起こりやすくなります。

グリーン組織

グリーン組織とは、ヒエラルキーは残しつつも、個人としての多様性を尊重するような組織状態です。

互いに尊重して認め、励まし合うような関係性を大切にするのが特徴であるため、風通しのよい組織といえるでしょう。

互いの個性を大切にし、家族のような組織とも呼ばれますが、多様性を尊重しすぎることで、組織としての意思決定がしにくく時間がかかる傾向があります。そのような事態に陥った場合、最終的には社長や経営層が判断することになります。

ティール組織

ティール組織とは、最終形態の組織であり、組織の目的に向かって個人が自律して行動する組織です。

管理職のような存在がないため、指揮命令系統もありません。組織の目的を達成するために、個々の意思決定や価値観を尊重しながら組織運営を行います。

まとめ

自立分散型組織とは、役職などの上下関係がなく、一人ひとりの従業員がみずからの意思決定で行動できるような組織を指します。

しかし、自律分散型組織に魅力を感じているものの、管理職層を置かない状態のため、組織として機能するか不安という企業も少なくありません。

いきなり組織全体を改変しようとすると、従業員も混乱してしまう可能性があります。そこで、組織の一部をフラット化してみるところから段階的に進めてみてはいかがでしょうか。

自律分散型組織の目的は、組織の目標達成のため、従業員がみずからの価値観や考えを大切にしたうえで自律して業務に取り組むことです。

この目的を忘れずに、組織のあり方や目指す組織像を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!