- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事評価

目標の振り返りの書き方|リフレクションの重要性や効果的な管理法

関連資料を無料でご利用いただけます

目標の振り返りは、従業員に力を発揮してもらうためにも重要です。ただし実際のビジネス現場では「目標を設定したけれど、忙しくて振り返りができていない」「目標の振り返りをしても改善に結びつかない」という方もいるでしょう。

そこで当記事は、目標の振り返りの重要性や効果的な目標管理法などについて解説しています。全社的に目標管理を強化したい場合や、個人で目標の振り返りを行う際に、ご活用ください。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 四半期に一度の振り返りでは遅い!? 目標管理の運用ガイド |

目次(タップして開閉)

目標の振り返りとは

目標の振り返りとは

- 1.一定の期間を設定し、その期間内で達成する目標を掲げる

- 2.目標の達成度合いを検討する

- 3.達成した場合は、その要因を考察する

- 4.未達成の場合は、その原因を反省する

というプロセスをいいます。

振り返り(リフレクション)とは

振り返り(リフレクション)とは「内省」を意味します。

ビジネスシーンにおいては「自分の仕事を客観視して、仕事に対する考え方や業務フローなどを見直すこと」をいいます。客観視することで、自分の仕事において新たな「気づき」を得て、新たな行動へとつなげる未来志向の考え方です。

振り返りと反省の違い

振り返りは「反省」とは似て非なるものです。反省はミスや失敗に焦点を当て、その理由や原因を探って、よりよい方向へと変えていくものです。

一方、振り返りはミスや失敗だけでなく、うまくいったことも含めて自分の考え方や行動を見直し、そこから気づきを得て次の行動へとつなげていくものといえます。

目標の振り返りの重要性

目標の振り返りは、どのような点において重要視されているのでしょうか。以下の3点が挙げられます。

| ・目標を達成できなかった原因の洗い出しができる ・洗い出した原因を反省し、修正作業を実施できる ・目標達成や目標以上の成果を出せた要因を考察できる |

目標の振り返りは、単なる失敗の原因究明や反省のために行うものではありません。設定した目標と現状との間にある差を認識し、業務全体の効率化につなげるために行うものです。

目標の振り返りはPDCAサイクルを繰り返す経営にも活かせるため、目標管理において重要な意味を持っています。

目標の振り返り理論

目標の振り返り理論として、代表的な3つの理論をご紹介します。

経験学習モデル

経験学習モデルとは、以下の4ステップを繰り返していく目標の振り返り理論です。

| 1 | 経験 | 自分が経験した具体的な事実や経験を振り返る |

|---|---|---|

| 2 | 内省 | 経験と自分とを一旦切り離し、リフレクションを行う |

| 3 | 概念化 | 経験と内省を総合的に踏まえ、次の経験に活かせるように概念化する |

| 4 | 新しい取り組み | 概念化したものを実践に反映させる |

上記のサイクルを繰り返すことによって、経験をベースに、成長、発展、改善へとつなげる理論です。組織行動学者のデービッド・コルブが提唱し、現代教育学において主流になっている振り返り理論です。

ダブルループ学習

ダブルループ学習とは、以下の4ステップを繰り返す目標の振り返り理論です。

| 1.行動により成果を得る 2.問題解決する 3.問題解決の過程で学習を行う 4.行動の前提条件が何であったのかにさかのぼり、考え直す |

上記のループを複数回繰り返し、改善を重ねながら目標を達成します。1〜3だけを繰り返す方法をシングルループといいますが、4の過程をプラスすることで、行動そのものの前提に思考を巡らせます。

前提にまで思考を巡らせることで

・行動を疑ってみる

・気づいていなかった前提に気づくきっかけとなる

ことができます。

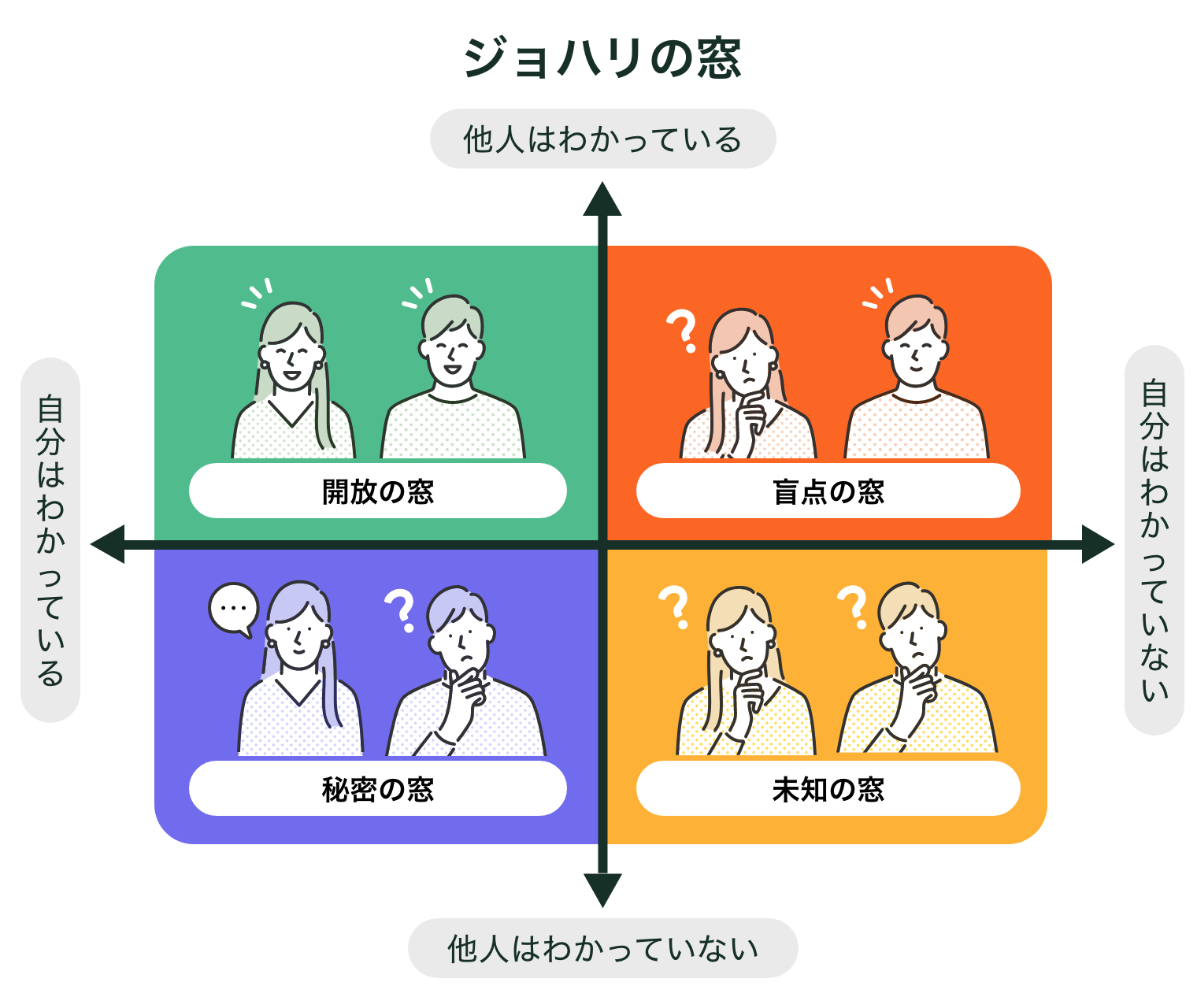

ジョハリの窓

ジョハリの窓とは、人の認知を以下の4つに分類し、それぞれの領域を「窓」にたとえて考察する目標の振り返り理論です。

| 1 | 開放の窓 | 自分も他人もわかっている状態。 円滑なコミュニケーションの基礎。 |

|---|---|---|

| 2 | 盲点の窓 | 自分はわからず他人だけがわかっている状態。 他人からの指摘を素直に受け入れる必要。 |

| 3 | 秘密の窓 | 自分はわかっているが他人はわかっていない状態。 自分をオープンにするとコミュニケーションが円滑になる。 |

| 4 | 未知の窓 | 自分も他人もわかっていない状態。 潜在的な能力の可能性がある。 |

ジョハリの窓を活用することで、主観と客観の両面から自分自身を認識し、自分への「気づき」を通して自己理解を深めることができます。

目標の振り返りの書き方

目標の振り返りを書くときに、フレームワークを使うことも有効です。役立つ3つのフレームワークをご紹介します。目標の振り返りは、以下のフレームワークに沿って書いてみるといいでしょう。

YWT

YWTとは、Y「やったこと」、W「わかったこと」、T「次にやること」のそれぞれの頭文字をとった造語です。

| Y | やったこと | 行動や活動の内容と、それを行った意図 |

|---|---|---|

| M | わかったこと | 行動や活動の結果と、その結果に至った理由 |

| T | 次にやること | わかったことを踏まえて次にとるべき行動 |

YWTを使って業務や目標を振り返ることで

・行動や活動についての気づきのきっかけが得られ

・気づきを次の行動につなげて

・行動改善により、成長を促す

という3ステップを踏めます。

「行動しても結果を検証していない」「反省しても次の行動に結びつけられない」という場合に、有効な目標を振り返る書き方です。

KPT

KPTとは、K「keep:良かったこと」P「problem:うまくいかなかったこと」T「try:今後実施すること」の頭文字をとった造語です。

KPTは目標の振り返りを「継続」「問題点」「挑戦」の3つに分けて考えることで問題を整理でき、優先度をはっきりさせることができます。行動の分析が甘くて課題が見えない場合や、問題点の洗い出しができていないときに有効な振り返りの書き方です。

PDCA

PDCAとは、P「Plan:計画」、D「Do:実行」、C「Check:評価」、A「Act:対策」の頭文字をとった代表的な目標を振り返る書き方です。

PDCAはPlan→Do→Check→Actの順に施策を進め、Actの次にまた新たなPlanを進めるサイクルを繰り返します。業務の改善や新しい施策の立案に有効な方法です。もともと品質管理のために生まれたフレームワークですが、今ではビジネスシーンで広く活用されています。

目標の振り返り面談のポイント

先述したフレームワーク以外にも、目標の振り返りに有効なのが面談です。部下が1人でフレームワークのワークシートに向き合うよりも、部下と上司との面談を通して、目標の振り返りに大切な「気づきを与える」ことができるでしょう。

目標を振り返る面談で押さえておきたいポイントを紹介します。

| 関連記事 人事面談の目的や効果的な手法 |

時間と場所

目標の振り返りの面談時間は、事前に面談の予定を組み、面談が長引いても問題ないよう多めにとっておきましょう。また面談を行う場所はオープンスペースではなく、落ち着いて話ができるような個室を準備することが大切です。

面談は上司部下にとって貴重な機会です。時間と場所をあらかじめ設定することで、面談を有益な機会にできるでしょう。

頻度

目標の振り返り面談の頻度は1か月に1度ほどが理想的といえます。部下が多い場合、何人もの部下との面談を毎月設定するのは難しいかもしれません。しかし、事前準備がしっかりしていれば20〜30分でも効果的な面談ができるはずです。

組織目標を達成するためにも、適切な頻度で面談を行い部下のパフォーマンスの最大化を目指しましょう。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 四半期に一度では遅い!? 目標管理の運用ガイド |

効果的な質問

目標の振り返り面談において、部下に対する効果的な質問を用意しておくことも重要です。

一例ですが「ほかに何かある?」という質問は部下の気持ちを引き出すのに有効な場合があります。1度や2度聞くだけでなく、何度か冗談混じりに聞いてみることをおすすめします。「そういえば……」と本音を引き出すことにつながるかもしれません。

フィードバック

目標の振り返り面談で確認したことを日々フィードバックするといいでしょう。面談を通して課題や改善点が見つかったら、その解決や進捗を継続してフィードバックしていくことが重要です。

また面談時に部下から出た要望についても、対応結果をフィードバックすることを忘れてはいけません。せっかくの意見を放置してしまえば、部下からの信頼を失ってしまうことにもなりかねません。

| 関連記事 フィードバックのポイントや注意点 |

目標の振り返りのコツ

続いて従業員側に向けて、適切に目標を振り返るためのコツを紹介します。

メモをとる

気づいたこと、言われたことはすぐにメモをとるようにします。

目標の振り返りの際にメモをとった些細な気づきが参考になる場合があります。スマホのメモアプリでも問題ありませんが、TPOによっては印象を悪くしてしまうので、紙とペンを使うのが無難といえるでしょう。

所要時間を記録する

業務や行動の所要時間を記録することもポイントです。スケジュールを立てる際に所要時間を予想しておき、実際にかかった時間も記録します。こうすることで業務にかかる工数を予測する能力だけでなく、自分の実力や成長度合いを可視化することができるでしょう。

毎日見直す

目標を振り返った際の記録は、毎日見直すことが重要です。専用ノートや手帳に記入していき、定期的に見直しましょう。以前はできていなかったことができるようになっていたり、以前は気をつけていたことが今は注意不足になっていたりなど、気づくことがあるでしょう。

自分の成長を振り返ることで、モチベーションアップにもつながるはずです。

目標の振り返りができる人・できない人

目標の振り返りができる人、できない人にはどのような特徴があるのでしょうか。

振り返りができる人の特徴

目標の振り返りができる人には次のような傾向があります。

| ・自分に期待されていることを知っている ・期待に対する実際の結果を理解する ・期待と結果の間にあるギャップを把握する ・ギャップを埋めるための改善策を考える |

振り返りができる人は、上記を意識しながら仕事に取り組めるため、現状の改善や自己成長につながります。自分や周囲の状況を常に客観視できており、振り返りの機会を有効に活用できている傾向にあるようです。

振り返りができない人の特徴

目標振り返りができない人には次のような傾向があります。

| ・トラブルや失敗ばかりを気にする ・トラブルや失敗の責任は誰にあるのかを気にする ・何かの状況に対して、自分に責任がないような言い訳を常に考える ・謝罪はするが、その後の改善に意識がいかない ・うまくいってもいかなくても結果に一喜一憂する ・原因や状況理解、改善に意識がいかない |

振り返りができない人は「責任を取りたくない」「周りのせいにしたい」という傾向があり、振り返りの機会を逃して成長しづらくなっているようです。

目標設定のコツ

目標管理は振り返りも大切ですが、そもそもその前段階で目標設定が適切でなければ、振り返りの意義も軽減してしまうでしょう。そこで目標への取り組みを人材育成につなげられるような、効果的な目標設定のコツを紹介します。

小さい目標をたくさん立てる

目標は小さいものをたくさん立てることが重要です。高い目標だけだと、自分ごととして考えづらくなり、モチベーションも保てず挫折しやすくなるでしょう。

最終的な高い目標を達成するまでに、短期、中期、長期に分けて、小さな目標を順序立てて多く設定することがポイントです。なお、自分の限界を少し超えて達成できるくらいのストレッチ目標を設定するのがおすすめです。

具体的な数字を使う

目標は具体的な数字を使って設定する方がよいでしょう。

「今週のアポイントは10件取る」というように、具体的な数字を組み込んだ目標設定です。達成できなかったときにはどれくらいの件数が足りなかったのか、数字で度合いを見ることができます。数字を使った目標設定は達成感や成功体験につながりやすく、改善策も考えやすくなるでしょう。

目標を復唱する

些細なことですが、設定した目標を復唱するのも大切な心掛けでしょう。

日々の業務をこなしていく中で、設定した目標をいつの間にか忘れてしまうということもあるでしょう。自分への意識づけのためにも、目に見えるところに書き出し、できれば毎日復唱することをおすすめします。

目標の振り返りに、タレントマネジメントシステム活用も

目標の振り返りを含めた目標管理を効率的に運用するために、タレントマネジメントシステムの活用も一案です。

タレントマネジメントシステムは、従業員一人ひとりの基礎情報からスキル・経歴までを一元管理して戦略的に人材マネジメントを進め、経営目標の達成をサポートするものです。タレントマネジメントシステムを有効に活用できれば、効率的に従業員の目標を管理できるでしょう。

目標の振り返りをサポートする『スマカン』

『スマカン』は従業員の目標の振り返りをサポートし、蓄積データを人材育成にもつなげられるタレントマネジメントシステムです。

各自のKPIやアクションプランの設定など目標達成までの進捗を直感的に管理し、振り返りにも役立つでしょう。

自社の人事課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

目標の振り返りは、目標の達成はもちろん、業務の効率化や長期的な人材育成につながります。目標の振り返りをより効果的に行うためにも、タレントマネジメントシステムの活用もおすすめいたします。

当記事で紹介したフレームワークやコツをヒントに、タレントマネジメントシステムの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!