- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事労務

ハラスメントの種類一覧表|多すぎ? 職場での対策や法律も解説

関連資料を無料でご利用いただけます

ハラスメントは、会社を経営するうえで深刻な事態を招きかねない重要な課題の一つです。一部のハラスメントは、法によって防止対策の措置が企業に義務づけられているものもあります。

ハラスメントにはさまざまな種類があり、正しく理解したうえで会社として対処法を示しておかないと、問題を解決したり防いだりすることができないでしょう。

そこで当記事では、一般的に会社で起こりやすいハラスメントの種類と、その対策を中心に解説します。職場環境の改善やハラスメント対策を強化したいという経営者、人事担当者はぜひ参考にしてみてください。

目次(タップして開閉)

ハラスメントとは

ハラスメントとは、嫌がらせやいじめを指す言葉であり、他者へ不利益や不快感を与える言動が該当します。

ハラスメントの種類は、法のもとで規制されているものから軽度のものまで多岐にわたります。言動を行った側の意図とは関係なく、相手が不快と感じた場合はハラスメントになる可能性があるため注意すしましょう。

ハラスメントの定義

厚生労働省は職場におけるハラスメントについて

- 1.優越的な関係を背景とした言動

- 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 3.労働者の就業環境が害されるもの

この3つすべてを満たすものと定義しています。3の「労働者」は、正規雇用だけでなく非正規雇用者も含みます。

また、ハラスメントの発生場所である「職場」とは、オフィスだけでなく業務に取り組む場所の多くを指しているため、注意したいところです。状況によっては、物理的に業務を行っている「職場」以外でも対象とされます。

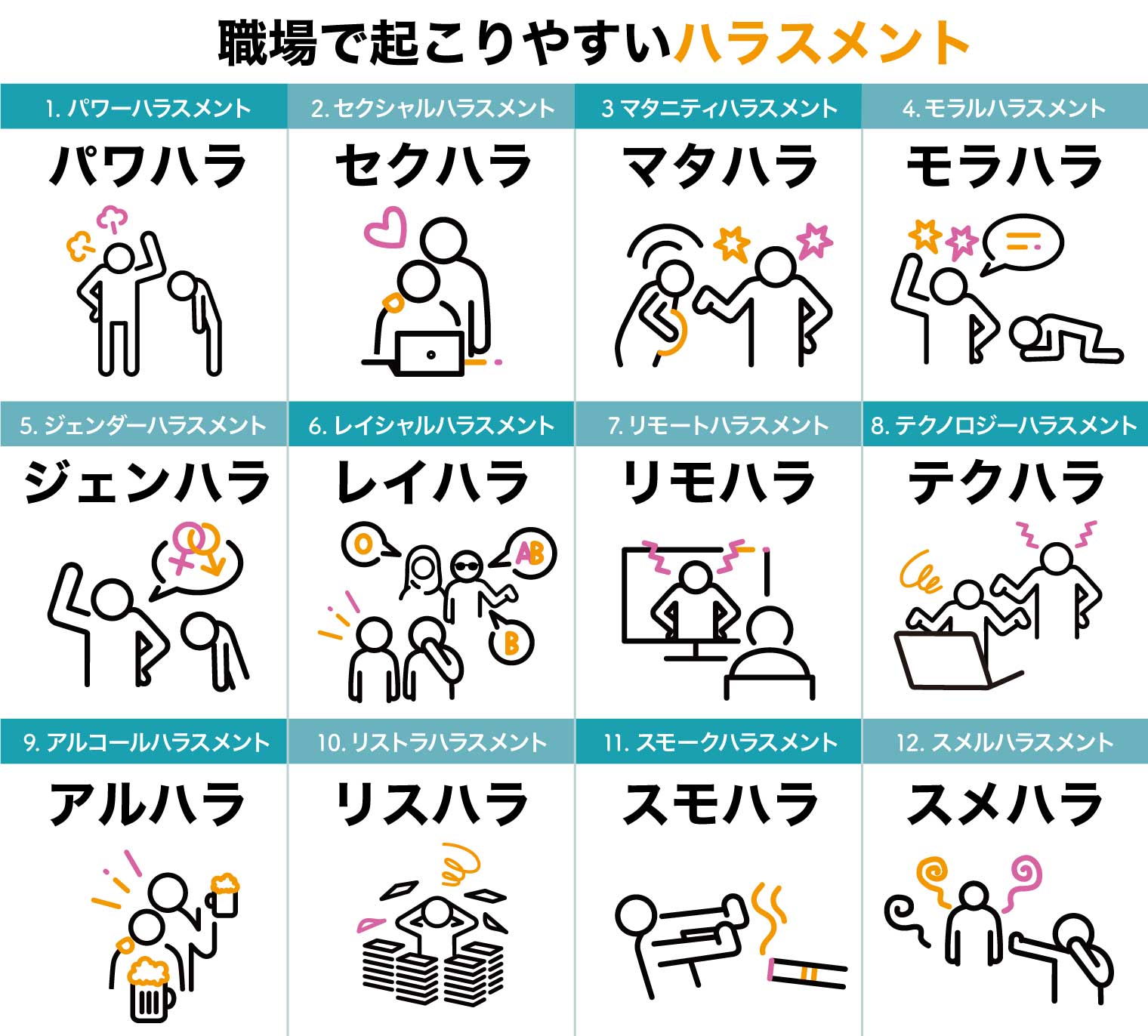

【最新12種類】ハラスメントの一覧表

職場で起こりやすいハラスメントの種類として、特に代表的なものや企業が注意すべきものをご紹介します。

- 1.パワーハラスメント

- 2.セクシュアルハラスメント

- 3.マタニティハラスメント

- 4.モラルハラスメント

- 5.ジェンダーハラスメント

- 6.レイシャルハラスメント

- 7.リモートハラスメント

- 8.テクノロジーハラスメント

- 9.アルコールハラスメント

- 10.リストラハラスメント

- 11.スモークハラスメント

- 12.スメルハラスメント

上記以外にも職場で起こり得るハラスメントは複数ありますが、特に起こりやすいハラスメントとして注意が必要なものを取り上げました。

ささいな言動がきっかけで大きなトラブルに発展してしまう可能性もあるため、各ハラスメントの特徴や注意点を理解しておきましょう。

1.パワーハラスメント

ハラスメントの種類1つめは、パワーハラスメント(パワハラ)です。ハラスメントと聞くとイメージしやすいのが、パワーハラスメントという方も少なくないでしょう。

職場の上下関係を利用した嫌がらせやいじめ行為が、パワーハラスメントに該当します。上司と部下、先輩と後輩など、上下関係がある者同士で自分の立場を利用して強い者が弱い者に行う行為です。

パワーハラスメントは、指導や育成との線引きが難しいため、状況に沿った判断が求められます。しかし離職の原因になったり、損害賠償に発展してしまったり、報告や相談があった場合は会社として慎重に扱う必要があるでしょう。

厚生労働省によると、パワーハラスメントの代表的な定義として6つの類型を公開しています。優越的な関係を背景として行われる以下の言動は要注意です。

| 1.身体的な攻撃 | 殴打、足蹴り、物の投げつけなど。 |

|---|---|

| 2.精神的な攻撃 | 人格否定、長時間の厳しい叱責、威圧的な叱責など。 |

| 3.人間関係からの切り離し | 別室への隔離、集団での無視など。 |

| 4.過大な要求 | 到達不可能な業績目標、私的な雑用の強制など。 |

| 5.過小な要求 | 誰でもできる業務の強制、仕事を与えないなど。 |

| 6.個の侵害 | 職場外での監視、私物の写真撮影など。 |

参照:『パワーハラスメントの定義について』厚生労働省(雇用環境・均等局)

2.セクシャルハラスメント

ハラスメントの種類として、セクシャルハラスメント(セクハラ)も挙げられます。性的な嫌がらせや不快と感じさせる言動が該当します。行為者にどのような意図があったとしても、性的な言動によって相手が不快に感じた場合は、セクシャルハラスメントになる可能性があります。

セクシャルハラスメントは、異性間だけでなく同性間であっても成り立つことに注意が必要です。厚生労働省「あかるい職場応援団」は、次の2つをセクハラの具体例として紹介しています。

| 対価型セクシャルハラスメント | 経営者からの性的な関係を拒否したら解雇された |

|---|---|

| 環境型セクシャルハラスメント | 上司が頻繁に身体を触ってくる |

また、セクシャルハラスメントに対しては、企業が必要な措置として対策を講じることを事業主の義務としています。

3.マタニティハラスメント

ハラスメントの種類として、マタニティハラスメント(マタハラ)も挙げられます。マタニティハラスメントは、妊娠や出産にまつわる嫌がらせが該当するハラスメントです。

個人間のやり取りだけでなく、会社として妊娠などを理由にした異動や減給、退職など、不当な扱いもマタニティハラスメントに該当します。

よかれと思って配置転換を提案したとしてもマタニティハラスメントと見なされることもあるため、注意しなければなりません。

厚生労働省「あかるい職場応援団」は、次の2つをマタハラの具体例として紹介しています。

| 制度等の利用への嫌がらせ型 | 出産・育児・介護に関連する制度利用を阻害する |

|---|---|

| 状態への嫌がらせ型 | 出産・育児による就労環境を害する |

さらに昨今では、父親である男性従業員が育児休暇や時短勤務を取得することに対するハラスメントとして「パタニティハラスメント」も注目されています。

特に2022年に育児・介護休業法が改正・施行されたことで、産後パパ育休の創設や育休の分割取得などをきっかけに、パタニティハラスメントも注目されています。

4.モラルハラスメント

ハラスメントの種類として、モラルハラスメント(モラハラ)も挙げられます。

モラルハラスメントとは、相手を困らせたり萎縮させたりするような言動が該当します。高圧的な言動はもちろん、相手をバカにした態度もモラハラに発展しかねません。

パワハラは立場に関係なく起こり得るハラスメントであるため、後輩から先輩、部下から上司に対する言動であっても成立します。

5.ジェンダーハラスメント

ハラスメントの種類としてジェンダーハラスメントも挙げられます。ジェンダーハラスメントとは、性別による能力差や性格差について嫌がらせや不快を与える言動です。

たとえば「男なのに仕事が遅い」「女なのに気が利かない」などが該当します。特にLGBTなどの多様性が叫ばれている現代において、性別を意識した「〇〇らしさ」を強要したり、差別的な発言をすることでハラスメントに該当する可能性があるため注意が必要です。

6.レイシャルハラスメント

ハラスメントの種類としてレイシャルハラスメント(レイハラ)も挙げられます。レイシャルハラスメントとは、人種・民族・国籍などに対する偏見から生じる嫌がらせが該当します。

近年は日本でもグローバル化が進み、外国籍の労働者が増加しました。日本人とは異なる文化や習慣を目の当たりにしても、それを侮辱する言動はあってはならないことです。冗談のつもりでも「日本語を理解できる?」「外国人は日本人と違うよね」という言葉は、レイハラにつながりかねません。

昨今では、優秀な外国人技術者などの労働力を必要としている企業も多く、日本が今後も国際化社会として秩序を保ち成長していくためにも、レイシャルハラスメントについて理解を深めておく必要があるでしょう。

7.リモートハラスメント

ハラスメントの種類として、リモートワーク環境で行われるリモートハラスメントも挙げられます。

リモートワーク中に行われる不適切な発言や嫌がらせが該当します。特に新型コロナウイルスの流行によって、より注目されるようになりました。リモートワーク中における過度な監視や業務報告の強要、オンライン飲み会への参加の強要、オンライン会議など環境を利用したセクハラ行為などが具体例として挙げられるでしょう。

企業や周囲の目が行き届かないところが特徴で、ハラスメントの言動がエスカレートしやすい場合もあるため、注意が必要です。

8.テクノロジーハラスメント

ハラスメントの種類として、テクノロジーハラスメントも挙げられます。テクノロジーハラスメントは、ITリテラシーが低い人に対しての嫌がらせやいじめ行為が該当します。

デジタル化やDX化が促進されている中で、IT知識が乏しいことでバカにされたり、責められることで成立する場合があります。デジタル領域に明るい若い世代からITに疎い中高年に対して行われることもあり、役職にかかわらず発生する可能性のあるハラスメントです。

DX化を推進するあまり、IT人材やDX人材を重宝している会社は、テクノロジーハラスメントが生じないように注意しましょう。

| 関連記事 DX化とデジタル化の違いとは? |

9.アルコールハラスメント

ハラスメントの種類として、アルコールハラスメントも挙げられます。

アルコールハラスメントは、会社の飲み会や食事の席で飲酒を強要したり、迷惑行為を行ったりすることが該当します。お酒が弱い人に飲酒を強要すると急性アルコール中毒の危険性が高まるため、厳しい対処が必要でしょう。

アルコール依存などの問題を扱う特定非営利活動法人ASKでは、以下の6項目をアルコールハラスメントの定義として紹介しています。

| 飲酒の強要 | 心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと |

|---|---|

| イッキ飲ませ | 場を盛り上げるためにイッキ飲みや早飲み競争などをさせること |

| 意図的な酔いつぶし | 酔いつぶすことを意図して飲み会を行うこと(傷害行為に該当する場合も) |

|

飲めない人への配慮を |

本人の体質や意向を無視して飲酒をすすたり、お酒以外が用意されないこと |

| 酔ったうえでの迷惑行為 | 酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、そのほかのひんしゅく行為 |

| 20歳未満の人に飲酒を すすめること |

20歳未満の飲酒をすすめること(上司は飲酒を静止する義務がある) |

参照:『アルハラ防止 ガイドライン《モデルプラン》(2000年)』特定非営利活動法人ASK

10.リストラハラスメント

ハラスメントの種類として、リストラハラスメントも挙げられます。

リストラハラスメントは、リストラ対象者に嫌がらせや不当な扱いをして自主退職に追い込む言動が該当します。対象者に対して、能力が劣っているような印象を与えたり、仕事を取り上げたりして、従業員が会社にいづらくなるように仕向ける行為も含まれます。

しつこく退職に誘導するような言動や長い時間にわたって叱責するような行為もリストラハラスメントに該当するため、注意しましょう。

11.スモークハラスメント

ハラスメントの種類として、スモークハラスメントも挙げられます。

スモークハラスメントとは、喫煙者の喫煙行為によって非喫煙者に不快な思いをさせる行為を指します。具体例としては、オフィスでの喫煙や休憩時に喫煙した人が戻ってきた際のタバコのニオイ、飲み会や食事中の受動喫煙などがあります。

改正健康増進法の施行により、企業側は受動喫煙を防止すべく対策を講じることが義務づけられましたが、喫煙者のニオイについては注意が必要です。

12.スメルハラスメント

ハラスメントの種類として、スメルハラスメントも挙げられます。

スメルハラスメントとは、さまざまなニオイに関するハラスメントです。体臭や香水、化粧品の香り、当然ながらタバコのニオイも該当します。人によっては、不快感を感じるだけでなく仕事に集中できなくなってしまうケースもあるため、注意が必要です。

しかしながら、スメルハラスメントは本人に悪意がないことが一般的であるため、対応が難しい場合もあるでしょう。対策としては、個人や上司から指摘するのではなく、人事部主導で注意喚起を行ったり、席替えや消臭対策を講じたりすることも有効です。

職場でハラスメントが起こる理由

職場でハラスメントが起こる理由にはどのような点があるのでしょうか。具体的な理由について、ご紹介します。

ハラスメントに対する意識や感覚に差がある

ハラスメントが起こる理由には、個人の意識や感覚に差があるためとされています。男女差や性格差、環境差や世代差によって、受け取り方や感覚が異なることが理解されておらず、思い込みやハラスメントに対する意識の低さによって、ハラスメント行為が生じてしまう場合があるのです。

環境に問題がある

ハラスメントが起こる理由として、部署やチームの体質や環境に問題があることもあります。たとえば、部署の責任者が高圧的な態度を取り続けていることでパワハラともとれる状況が常態化してしまっていたり、閉鎖的な環境によってハラスメントの状況が外部に伝わりづらかったりなどの問題が挙げられるでしょう。

職場のハラスメントによる弊害

職場でハラスメントが生じることで、ハラスメントを受けた本人はもちろんのこと、職場環境全体の生産性低下を招く恐れもあります。ハラスメントによって生じる企業への弊害について、ご紹介します。

従業員の休職や退職に伴う欠員補充

ハラスメントを受けた従業員はモチベーションやエンゲージメントが低下して、場合によってはメンタルヘルスに重大な悪影響をもたらします。うつ病などの精神的な病を発症して、休職や退職に追い込まれる危険性もあるでしょう。

従業員が休職や退職をすれば欠員が出てしまい、不足した人員を埋めるために人事異動を繰り返す玉突き人事が発生するかもしれません。

採用活動によって欠員補充を行う場合でも、新入社員の採用や育成に余計なコストがかかることになってしまいます。

コンプライアンス違反や訴訟のリスク増大

ハラスメントが横行する職場では、コンプライアンス違反が発生しているケースも少なくありません。たとえば、サービス残業が常態化していたり、有資格者が担当すべき業務を無資格者が担当したりするのは違法です。

退職した従業員が企業を相手に訴訟を提起するケースも珍しくなくなりました。元従業員の通報に基づいて、労働基準監督署の立ち入り調査と是正勧告が行われることもあり、企業としての信頼感やイメージを損ねる要因にもなります。

企業イメージの低下による損失発生

ハラスメントがメディアで取り上げられ、ニュースとして報じられることが増えてきました。元従業員がSNS等でハラスメントを告発して企業が炎上することもあります。

炎上がきっかけでメージが低下すると、採用活動で優秀な人材を確保しにくくなったり、取引先から契約を打ち切られたり、一般消費者による不買運動が起こったりするなど、企業にとって大きなダメージでしょう。

長い年月をかけて築き上げたブランドイメージが失墜すれば、回復するのに再び長い年月がかかるため、大きな損失といえます。

ハラスメントに関する法律

ハラスメントは、法律で規制されているものもあります。ここでは、ハラスメントに関連する法律をご紹介します。事業主に対策措置を義務づけるものもあるため、企業としてしっかりと対応しましょう。

労働施策総合推進法

労働施策総合推進法は2020年に改正・施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が義務づけられました。この法律は「パワハラ防止対策関連法」や「パワハラ防止法」とも呼ばれています。

具体的には事業主にパワーハラスメントの防止措置を行うことを規定し、パワーハラスメントについて相談したことを理由に不当な扱いをすることも禁止しています。

参照:『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律』e-GOV法令検索

男女雇用機会均等法

2020年に改正・施行が行われた男女雇用機会均等法でも、セクシュアルハラスメントへの防止対策を強化しています。

| ・セクシュアルハラスメントをしてはならないという周知や啓発 ・事業主に相談した労働者に対する不利益な扱いの禁止 ・自社の従業員が他社従業員のセクシュアルハラスメントを行った場合の協力 ・調停の出頭や意見聴取の対象者拡大 |

セクシュアルハラスメントの対象範囲が、職場内だけでなく職場外の関係者にも拡大されたことで、これまで以上にセクシュアルハラスメントに対する意識や防止策の強化が求められるようになりました。

参照:『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要』厚生労働省

育児・介護休業法

育児・介護休業法は、職場における出産や育児等に関するハラスメントについて、防止措置を講じることを事業主に義務づけています。

具体的には、妊娠や出産、育児休業等を理由とした不当な扱いの禁止です。業務上必要な言動についてはハラスメントに該当しませんが、会社側による一方的な通告がハラスメントに該当するとしています。

職場のハラスメント対策や予防策

職場のハラスメントが問題として表面化する前に、ハラスメントを起こさない職場環境づくりが大切です。そこで、企業として取り組めるハラスメントへの具体的な対策や予防策をご紹介します。

ハラスメント防止マニュアルの作成と共有

ハラスメントの対策や予防策の1つめは、ハラスメント防止マニュアルを作成し、従業員と共有することです。

マニュアルには、ハラスメントに該当する事例や、ハラスメント発生時の対応や措置等について具体的にまとめます。マニュアルを用意しておくことで、懲戒処分が必要となった際の根拠としても機能するでしょう。

厚生労働省では、ハラスメントの相談から発生後の対応手順について、マニュアルを公開しているため、これを参考に作成するのもよいでしょう。

ハラスメント防止研修の実施

ハラスメントの対策や予防策の2つめは、ハラスメント防止研修の実施です。従業員がハラスメントに関する正しい知識を学ぶ機会を設けましょう。

しかし、ハラスメント防止を意識するあまり、職場内の人間関係トラブルをなんでも「ハラスメント」とすると、マネジメントしにくくなってしまいます。

ハラスメントに該当する行為と該当しない行為の違いや、言動を明確に区別するためにも研修は不可欠です。

社内にハラスメントに詳しい従業員がいなければ、外部の専門機関に研修を依頼することも考えましょう。

ハラスメント相談窓口の設置

ハラスメントの対策や予防策の3つめは、ハラスメント相談窓口を設置することです。

ハラスメントを受けた従業員は誰にも相談できずに悩みを抱えがちです。その結果、ストレスが積み重なって、うつ病などの精神的な病を発症したり、突然退職したりすることさえあります。

従業員の心の健康を守るためにも、社内にハラスメント相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる制度を整えておきたいところです。相談窓口は人事部門や法務部門、産業医・産業カウンセラーとの連携も必要でしょう。

社内アンケートや360度評価の実施

ハラスメントの対策や予防策の4つめは、社内アンケートや360度評価など、ハラスメントの早期発見につながる人事施策の実施です。

社内アンケートを匿名で行うと、上司の行為や言動に対する従業員の本音を引き出しやすくなるでhそう。360度評価で特定の従業員に低評価が集中している場合、その従業員が嫌がらせやいじめを受けている可能性も考えられます。

収集したアンケートや評価データをもとに、ヒアリングを実施し、必要に応じて配置を変えることで、ハラスメントによる重大な事態を防げるかもしれません。

タレントマネジメントシステムでハラスメント対策も

タレントマネジメントシステムは、戦略人事の実行に役立つシステムとして注目されています。人事施策に役立つ機能が多数搭載されており、アンケート機能や人事評価の運用管理機能は、ハラスメント対策の一つとして活用できるでしょう。

タレントマネジメントシステム『スマカン』は、アンケートや人事評価機能が充実しており、運用の効率化を助けるとともに、ハラスメントの早期発見にも役立てることができます。

実際にハラスメント対策や予防へ活用した事例もあるため、戦略人事を実施しながら、対策を打ちたい企業は候補の一つにしてみてもいいかもしれません。

スマカンは、多くの官公庁や大学法人、さまざまな規模の民間企業への導入実績があります。業種や業態を問わず幅広い企業や公的機関の、人事業務の効率化や人材情報の一元管理、データ分析を助け、組織の強化につなげられるでしょう。

目的に応じて欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。

スマカンでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

職場におけるハラスメントの種類には、さまざまなものがあります。まずは一般的に問題が生じやすいハラスメントに関する理解を深め、会社としてどのように対策を講じるかを検討し、実行することが大切です。

ハラスメントの対策を講じてトラブルを防止することで、企業イメージだけでなく大切な従業員の心の健康を守ることにもつながります。正しい知識と対策を改めて認識し、企業として適切な対応を取るように努めましょう。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!