- 最終更新日:

- タレントマネジメント

- 人事評価

KGIの意味とは? KPIやKSF、OKRとの違いや設定のポイントも解説!

関連資料を無料でご利用いただけます

KGIの意味は「企業が達成したい最終的な数値目標」です。

KGIを設定することで、組織としての目標や方向性が明確になり、取るべき施策や行動計画も立てやすくなるため、企業にとって重要です。

しかし「KGIの意味がよくわからない」「具体的にどのように進めればよいのかわからない」という不安を抱えているケースも少なくありません。

そこで当記事では、KGIの意味をわかりやすく解説しながら、KPIやOKRとの違いやKGIの設定方法などもご紹介します。

KGI運用を成功させたい企業やこれからKGI運用に取り組む企業はぜひ参考にしてみてください。

目次(タップして開閉)

KGIとは?

KGIとは「Key Goal Indicator」の略で、日本語に訳すと「重要目標達成指標」を意味します。「Goal」という言葉からもわかる通り、KGIは企業の経営戦略における最終目標を指します。

KGIは「来月は売り上げ5,000万円を達成する」のように、定量的で達成可能でなければなりません。「いつまでに」「どれくらいの数字を」達成するかも明確にする必要があります。

「売上高を増やす」のような定性的な目標や「来年度は売上を100倍にする」のような達成不可能な目標はKGIにふさわしくないでしょう。

また、KGIは達成可能な目標を設定して100%の達成度を目指すという特徴があります。

| >>>無料でお役立ち資料をダウンロード 目標管理の運用ガイド |

KPIとの関係性

KGIに至るプロセスとして設定される中間目標がKPIです。

KPIは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」を意味します。

組織や個人が、中間目標をどの程度達成できているかを定量的に計測するための指標です。KGIと同じように具体的に数値化されていなければなりません。

また、KPIを設定する際は、過去のデータや数値を踏まえた根拠をもとに設定するのがポイントです。データを活用しながらKGIの達成に必要な内容や数値を抽出する必要があります。

KFSとの関係性

KGIの達成につながる要因がKFSです。KFSは「Key Factor for Success」の略で、日本語では「重要成功要因」を意味します。

そして、ほとんど同じ意味をあらわす言葉にCSF(Critical Success Factor)、KSF(Key Success Factor)があります。

KGI設定後に、KFSを洗い出すため、市場の環境や自社と競合他社のビジネスモデルなどを分析します。KFSを見つけるためのフレームワークとして、SWOT分析などが有名です。

SWOT分析は、自社の状況を強み(Strengths)・弱み(Weaknesses)・機会(Opportunities)・脅威(Threats)の4項目で整理する分析手法です。競合他社の分析は、外部の専門機関に委託する場合もあります。

洗い出した成功要因の中から、特にKGI達成に不可欠な要因をKFSとして設定します。

たとえば、調査の結果「リピート顧客数の減少」が判明したなら「CRM(Customer Relationship Management、顧客関係管理)を実施して、顧客をリピーターに、リピーターをファンにする」がKFSです。

KGIとOKRの違い

KGIとしばしば混同されやすいのがOKRです。OKRは「Objectives and Key Results」の略で、日本語では「目標(Objectives)」と「主要な結果(Key Results)」を意味します。

OKRは、ObjectivesとKey Resultsをリンクさせて、目標設定と進捗や結果の確認を頻繁に実施するマネジメント手法です。

数値化できない定性的な目標(O)と数値化できる定量的で主要な結果(KR)の両方を設定するため、定量的な数値目標だけを設定するKGIとは異なります。

また、KGIとOKRは、目標の達成可能性や目指す達成度にも違いがあります。

OKRでは、従業員のモチベーション向上のため、達成可能と考えられるより高いレベルの目標を掲げ、60~70%の達成度を目指します。あくまでも達成可能な目標を設定し、100%の達成度を目指すKGIとは異なるでしょう。

企業が具体的な組織目標を示さないと、従業員の間に不信感が広がり、現場が混乱するなどのトラブルが頻発します。

しかし、KGIを設定し周知することで従業員は組織としてのビジョンや利益目標を理解し、企業に対する信頼を深められます。KGI達成に向けて従業員が互いに協力し合い、一体感が生まれることもあるでしょう。

KGIの意義やメリット

KGIを設定する意義やメリットは、組織目標や企業戦略の方向性を明確にできることです。そのほかにも多くの意義やメリットがあるため、細かい観点を確認してみましょう。

組織目標を理解しやすい

KGIを設定すると、組織目標が明確になります。企業が具体的な組織目標を示さないと、従業員の間に不信感が広がり、現場が混乱するなどのトラブルが発生するかもしれません。

しかし、KGIを設定して周知することで、従業員は組織としてのビジョンや利益目標を理解し、企業に対する信頼を深められるでしょう。

KGI達成に向けて従業員が互いに協力し合い、一体感が生まれることもあります。

明確な行動目標が設定できる

会社のKGIが設定されると、個人の行動目標も設定しやすくなります。KGIに連動するようにKPIも設定する必要があるため、必然的に部署・チームや従業員一人ひとりの具体的な行動目標も確定します。

目標が明確になると、業務の優先順位が決まるため、達成に向けた具体的なアクションプラン(行動計画)に落とし込めるでしょう。

結果として、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAサイクルを回しやすくなり、生産性向上も期待できます。

モチベーション・エンゲージメントの向上につながる

KGIを設定すると、従業員のモチベーションやエンゲージメント向上にもつながります。

定量化されたKGIと現状を比較すると、業務の進捗状況を客観的に把握しやすくなり、解決すべき課題や取るべき行動も判断しやすくなるため、モチベーション向上に効果があるでしょう。

また、KGIと人事評価を連携することで、評価者の主観が入りにくい客観的で公平な評価につながり、評価される従業員の納得度が高まる可能性があります。

このような積み重ねによって、従業員のモチベーションだけでなくエンゲージメントの向上も期待できるでしょう。

進捗状況を把握しやすい

KGIは数値化された目標であるため、目標に対する進捗状況を把握しやすいというメリットもあります。

客観的に正しく進捗を把握できると、不足している部分や今後取るべき行動が明確になり、目標達成に向けてさらに無駄なく効率的に取り組めるようになるでしょう。

外部のステークホルダーから理解を得やすい

KGI設定によって、株主や投資家など外部からも、企業の目指す方向性が理解されやすくなります。企業が方向性を示すと、ステークホルダーからの信頼が増し、好意的な意見をもらいやすくなるでしょう。

KGIの設定方法

次に、KGIの設定方法についてご紹介します。

KGI設定のポイントは、同時にKPIも設定することで、KGIとKPIの連動性を高め、より一貫性のある目標を設定することです。

KGIの設定方法として、企業が自社製品を販売する場合を具体例に取り上げて解説します。

1.具体的な数値目標を決める

KGIとして、四半期や半期・年次など、中長期で達成すべき具体的な数値目標を決めます。

たとえば「来年度は売り上げ30%増を達成する」のように「いつまで」に「どれくらいの数字に到達するか」を明確にするといいでしょう。

あくまでも「達成可能」であることが前提で、従業員全員が理解できるようにシンプルな内容にします。

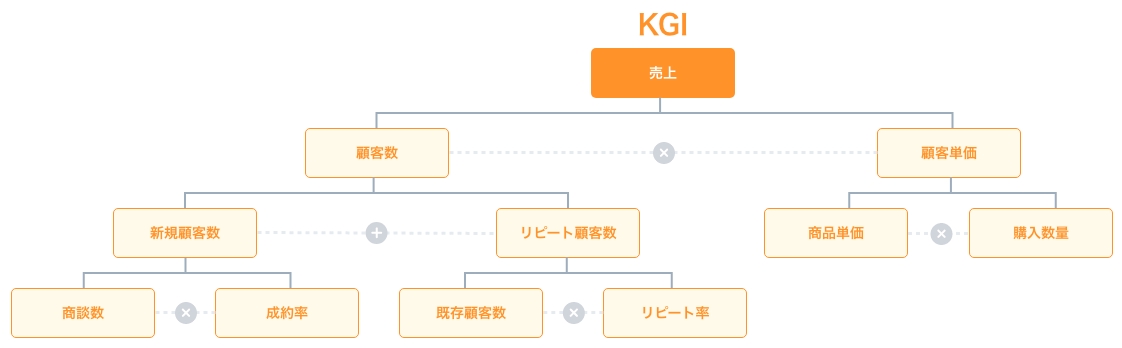

2.KPIを決定する

1で設定した「売り上げ目標」を「顧客数」や「顧客単価」などの指標に分解し、それぞれをKPIとして決定します。KPIの立て方のコツは「売り上げ=顧客数×顧客単価」のように、加減乗除で表現できるようにすることです。

また、KPIは現場でコントロールできる指標が望ましいでしょう。

たとえば、売り上げ(KGI)を「顧客数」や「商品単価」という指標に分解した例を考えます。「商品単価」が経営陣主導で決められている会社の営業部の場合、この指標をKPIとして設定しても意味がありません。

このとき、営業部のKPI指標は「顧客数」のみですが、もし「顧客数」も現状より増やせないとなったら、別の指標を設定する必要があります。現場で運用できる現実的なKPI指標に分解しましょう。

| 具体例 | |

|---|---|

| 売り上げ(KGI) | 来年度は売り上げ30%増を達成する |

| 顧客数(KPI) | 来月の顧客数を10%増やす |

| 顧客単価(KPI) | 来月は顧客1人あたり1万円以上の購入を実現する |

「売り上げ」を分解した手順と同様に「顧客数」や「顧客単価」も、さらに細分化していきます。

| 顧客数(KPI) | 新規顧客数(KPI) |

|---|---|

| リピート顧客数(KPI) | |

| 顧客単価(KPI) | 商品単価(KPI) |

| 購入数量(KPI) |

上記のようにKPIは、どんどん細かく設定し、達成を目指します。

3.ロジックツリーを作成する

KGIの設定では、ロジックツリーの作成も重要なステップの一つです。ロジックツリーを作成すると、企業の施策が可視化できるとともに、組織・チームや従業員一人ひとりがアクションプランを立てやすくなります。

| 関連記事 KPIツリーの作り方 |

KGIで重要な「SMARTの法則」

KGIを達成するためには、設定方法の最初のステップで、適切な数値化目標を検討することが重要です。KGI設定の際は「SMARTの法則」が役に立ちます。

SMARTとは、以下の5つの単語の頭文字を組み合わせた用語です。

| SMARTの法則 | |

|---|---|

| Specific(明確な) | 多様な解釈が入る余地のない客観的な評価基準であること 「顧客数」「商談化率」「クリック数」など |

| Measurable(測定可能な) | 計測できる定量的な指標であること 「率」「件数」「回数」など |

| Achievable(達成可能な) | 従業員が正しい努力をすれば達成できること |

| Relevant(関連性がある) | KGI・KFS・KPIの間に関連性があること |

| Time-bound(期限がある) | 期限を設けられていること 「来月」「上半期」「2年後まで」など |

Specific(明確な)

SMARTの法則の「S」は、Specific(具体的な)という意味です。

目標設定は、明確でなければなりません。たとえば「新規の顧客を獲得する」より「新規の顧客を前月より5件多く獲得する」という目標の方がより明確です。

目標が具体的に設定できると、達成するための行動目標も立てやすくなり、実現性の高いアクションプランが立てられます。

Measurable(測定可能な)

SMARTの法則の「M」は、Measurable(測定可能な)という意味です。

目標の進捗状況や結果は、具体的な数値目標でないと正確に測定できません。数値などを用いて設定した目標は、より客観的で公平な判断や評価が実施できます。

さらに「達成・未達」を判断する基準を明確に設定すると、従業員みずから行動や結果を評価できるため、自発的に改善するきっかけをつくり出せるでしょう。

Achievable(達成可能な)

SMARTの法則の「A」は、Achievable(達成可能な)という意味です。

目標を立てるなら、現実的に達成が可能な内容で設定することが大切です。あまりにも難しい目標や非現実的な目標を設定してしまうと、モチベーション低下にもつながりかねません。

そのため、KGIやKPIを設定する際は、目標達成のイメージが立てられる内容を意識しましょう。

Relevant(関連性がある)

SMARTの法則の「R」は、Relevant(関連性のある)という意味です。

目標設定では、最終的に企業の目標や戦略と関連するような内容で設定することが重要です。KGIに関連したKPIが設定できていないと、最終到達目標であるKGIは達成できません。

KGIが「売上高120%」の場合は、KPIで「新規顧客115%」や「売上単価120%」など、関連性の強いものを設定するようにしましょう。

Time-bound(期限がある)

SMARTの法則の「T」は、Time-bound(期限が明確な)という意味です。

目標設定を行う際は、明確な期限を設けることも大切です。期限を設けないと、ダラダラ取り組んで従業員のモチベーションが低下し、目標達成が遅くなる可能性があります。

期限の設定によって、目標の優先順位が明確になって効率的に取り組めるため、生産性の向上にもつながるでしょう。

逆SMARTに注意

KGIを設定する際は、以下のような「逆SMART」になってしまわないように注意しなければなりません。

| Not Specific(不明確な) | 多様な解釈が可能な評価基準であること 「努力」「効率」「顧客満足度」など |

|---|---|

| Not Measurable(測定不能な) | 測定結果を定量的に把握できない指標であること 「高める」「増やす」など |

| Not Achievable(達成不可能な) | 従業員が正しい努力をしても達成できないこと |

| Not Relevant(関連性がない) | KGI・KFS・KPIの間に関連性がないこと |

| Not Time-bound(期限がない) | 期限が設けられていないこと |

「逆SMART」になっていると従業員の間に混乱が生じて、かえって生産性が低下しかねないため、あらかじめ注意しましょう。

KGIを数値化できない場合

KGIやKPIの設定では数値化が重要です。ただし、一見すると数値化できない定性的な指標も、考え方次第で数値化できる場合があります。定性的な指標を数値化する方法をご紹介しますので、KGI設定の参考にしてください。

アンケート調査を実施する

「顧客満足度」など定性的な指標を数値化するには、アンケート調査の実施が考えられます。顧客アンケート質問項目に、「商品に対する満足度」などを5段階で設定し、評価してもらうのです。

| 5 | 非常に満足 |

|---|---|

| 4 | やや満足 |

| 3 | どちらとも言えない |

| 2 | やや不満 |

| 1 | 非常に不満 |

上記を集計すると、結果から具体的な数値が得られます。調査結果を目標設定の指標に採用する場合は「来月の顧客満足度の平均点を1ポイント上げる」というように設定しましょう。

「ブランドイメージ」「認知度」などの指標も、アンケートモニターサイトを通じた調査などによって定量化できる可能性があります。

課題解決の過程を評価する

KGIの設定に際して、人事・総務・法務・経理などの間接部門は、営業部や製造部などより、定量的な指標を設定するのが難しい業務です。

「業務を改善する」「ミスを減らす」など曖昧(あいまい)な目標設定では、達成度を正しく評価できず、数字を追っている他部署から不満を持たれる可能性もあります。

間接部門のKGIやKPIの設定で大切なのは、課題解決の過程をタスク分解し、一つひとつを数値であらわすことです。たとえば「業務を改善する」という課題は、以下のように分解します。

| 具体例 | |

|---|---|

| ×定性的・曖昧(あいまい) | ○具体的・数値化 |

| 業務を改善する | 6月までに業務マニュアルを作成して、総務部で共有する |

| 毎回ダブルチェックを行い、来月のミスの発生率を0%にする | |

さらに、間接部門のKPI設定でも、KGIやKFSとの関連性を意識するのがポイントです。

たとえば「来年度は売上30%増を達成する」というKGIに対して「来月の消耗品費を30%削減する」というKPIは、関連性が低く不適切です。

KPIを「売り上げに直接的に貢献する営業部の人材の採用充足率を、来年度は○%アップする」としたら、KGIと整合性がとれているといえるでしょう。

「来月の消耗品費を30%削減する」というKPIは「来年度の会社全体の経費を30%削減する」というKGIである場合、関連性があると考えられます。

KGIの失敗事例

正しいステップに沿ってKGIを設定できても、失敗してしまうケースもあります。その大きな理由は「SMARTの法則」に対する理解の不足や誤認識です。特に失敗しやすい点について事例をご紹介します。

明確でなく、数値化できていない

SMARTの法則における「明確性(Specific)」と「測定可能性(Measurable)」が欠けている場合です。

KGIでは定性的な内容は好ましくありません。数値化できず、抽象的すぎる内容では、達成度を測ることが難しいためです。

たとえば、「売上高を大幅に増やす」という内容は、曖昧(あいまい)で主観的といえます。

明確性と測定可能性を意識してKGIを「売上高を前期120%達成する」とすれば、具体的な指標のもと、KPIも設定しやすくなり、評価でも客観的に判断できます。

現実的でない

SMARTの法則における「達成可能性(Achievable)」が欠けているケースです。

KGIの設定では、現実的でない内容もおすすめできません。到底達成できないような数値を設定したり、経済情勢を無視したりしてしまうと達成が難しいためです。

たとえば「売上高を10倍にする」というKGIを掲げる場合、市場や企業そのものが急激な成長を遂げている状況でないと現実的ではありません。

市場や自社の数値を踏まえたうえで現実的に達成を目指せるような数値を設定することが大切です。

関連性が薄い

SMARTの法則にあてはめてKGIを設定したとしても、KPIに落とし込んだときに関連性が乏しくなってしまうケースです。

KGIを達成するために設定するのがKPIであるため、KPIの関連性が薄いと最終目標であるKGIの達成が難しくなってしまうでしょう。

たとえば「売上高120%」というKGIに対して「コストを20%削減する」というKPIを設定してもあまり効果は期待できないでしょう。KGIに対して直接的に効果のあるKPIを意識することがポイントです。

KGI運用で大切なこと

KGIの運用において、大切なことは

| ・KPIを単純明確にする ・目標を高くしすぎない ・必要に応じてシステムを活用 |

です。それぞれの詳細を確認してみましょう。

KPIを単純明確にする

KGIの運用では、達成するための中間目標であるKPIを、単純でわかりやすいものに設定しましょう。

誰が見ても理解できるようなシンプルな内容にします。目標を具体化することは大切ですが、あまりにも細かく設定してしまうと、進捗確認や管理が煩雑になり、目的を見失ってしまう危険性もあります。

KPIの数や内容は、できるだけ単純で理解しやすい指標を設定するよう意識しましょう。

目標を高くしすぎない

KGIの運用では、目標を高くしすぎないという点も重要なポイントです。

目標があまりにも高すぎると、モチベーションが下がり、従業員に過度な負担やストレスを与えかねません。努力すれば達成できそうなKGIを設定し、従業員のモチベーションを維持できるような状態を目指しましょう。

万が一どうしても高い目標が必要な場合には、従業員にプロセスをていねいに説明する必要があります。従業員が納得し、理解して取り組めるよう、できるだけ明確に周知しましょう。

必要に応じてシステムを活用する

KGIの運用をサポートしてくれるシステムを上手く活用することも大切なポイントです。

たとえば、営業活動をサポートするCRMやSFAを活用すると、営業活動の様子やデータなどをシステム上で管理できるため、今後の営業戦略にも役立ちます。

また、目標管理システムは進捗状況を可視化したり、評価をシステム上で完結できたりできるため、KGI運用の効率化も期待できるでしょう。

KGI運用をシステムで効率化

KGI運用ではKFSやKPI、アクションプラン、人事評価など、さまざまな指標を管理しなければなりません。目標管理ができるシステムを活用すると、データが一括管理できるだけでなく、人的ミスの軽減や数値の集計作業が効率化できるでしょう。

『スマカン』は、従業員一人ひとりのスキルや評価結果を一括管理し、人材データの活用を促進するタレントマネジメントシステムです。欲しい機能だけを選べる料金プランでご利用いただけますので、多機能過ぎて使いこなせないという無駄はありません。

KPIやアクションプランをグラフで視覚的に把握して目標管理を簡略化するとともに、部署全体の評価結果を図表化して、今後の配置や育成の検討にお役立ていただけます。活用によってKGIの運用を効率化できるため、担当者の手間を軽減できるでしょう。

KGIをはじめとした目標管理に課題を感じている場合は、ぜひチェックしてみてください。

当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、30日間の無料トライアルもご提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

記事監修

スマカン株式会社 代表取締役社長 唐沢雄三郎

一貫して現場に寄り添う人事システムの開発に注力している起業家。戦略人事情報・人材マネジメントシステム、マイナンバー管理システムをはじめ、近年はタレントマネジメントにまで専門領域を広げ、着実に実績を積み上げている。主力製品は公共機関など多くの団体・企業に支持され、その信頼と実績をもとに日本の人材課題の解決に貢献している。

SHARE

関連資料を無料でご利用いただけます

コラム記事カテゴリ

こちらの記事もおすすめ

スマカンの導入をご検討の方へ

実際の画面が見られる

デモを実施中!